十年摆渡岁月 一城交通记忆

杨勇/文 齐艳芳/图

2022年11月04日

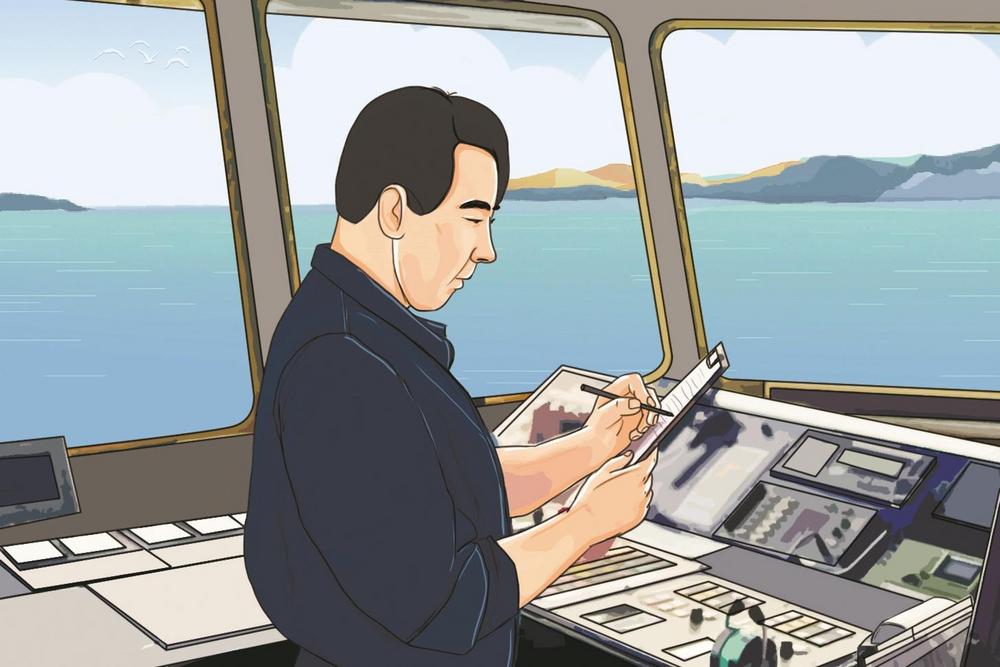

黄河轮渡。(资料图片)

刚刚到岸的轮渡。(资料图片)

■“两个打造” •激情岁月

本报记者 杨勇/文 齐艳芳/图

俗话说:宁隔千山,不隔一水。滔滔黄河水滋养了华夏儿女,也影响着黄河两岸人民的出行和生活。40多年前,黄河犹如一道天堑横亘在海勃湾与乌达之间,尽快把河两岸连起来,方便人们交往交流,成为乌海这座新城诞生后的当务之急。而如今,那消逝的摆渡岁月,已是许多乌海人难忘的人生记忆,“黄河摆渡人”这一职业更成了乌海交通发展史上的重要见证。

黄河渡口 一时风光无限

1976年1月,经国务院批准,隔河相望的乌达市和海勃湾市合并成立乌海市,但因为当时黄河乌海段内除了一座铁路桥外,再无其他可以通车的桥梁,穿市而过的黄河成了阻碍两岸往来的一道屏障。

1976年以前,乌达和海勃湾之间的市民来往,夏天靠一天三趟的火车,冬天则要踏冰过河。唯一的三道坎黄河铁路大桥,专用于火车通行,桥梁有部队守卫,一般是禁止行人通行的,过铁桥要有单位的介绍信。车辆的话都要绕道石嘴山,排队从渡船过,有时候队伍排得长了,要等一两天才能过河,还有就是绕道磴口三盛公过河,特别不方便。

为了方便海勃湾与乌达两地交往交流,经过几个月的紧张筹备,1976年建市不久,我市在距离三道坎铁路大桥下游两公里的黄河岸畔建设了一个渡口,同时成立了黄河渡口管理所,专门负责摆渡工作。

黄河渡口管理所成立之初,条件十分艰苦,主要家当是建造的两艘渡船,一艘是机船(拖船)又名“大治一号”,一艘为驳船,全部为木制。办公场所尚可,是一座占地面积四五千平方米的大院,分为办公区、宿舍区、铁匠炉、水井等,工作人员有20多名。在这样的简单配置下,开启了乌海交通史上一段重要的篇章。

1979年冬天,年仅17岁的乌恩其来到黄河渡口管理所工作,作为渡口管理所最年轻的职工之一,他一方面跟着师傅学习修船,一方面当起售票员。对于乌恩其来说,摆渡是个艰苦的工作,冬天尤其遭罪,气温零下二十七八度平平常常,河边又寒风刺骨,他和同事们都要穿上皮袄、皮裤,戴上皮帽子,可即便有这样的“劳保”,大家仍被冻得哆哆嗦嗦,稍不活动,手脚就会被冻僵硬。一旦遇上船坏了,职工们还要浸着刺骨的河水下河修船,那感受让乌恩其至今难忘。

激流漩涡、浅滩暗礁、暗流涌动,黄河无不透着危险的信号,让人望而生畏。然而,冬天黄河开始流凌,才是黄河渡口管理所职工们面临最严峻考验的时刻。“流凌的面积不大,还可以摆渡一段时间,这里有个前提,必须炸冰,但是什么情况下去炸冰,要在多大的范围内炸冰,这是有技巧的,往往要在上游安装一些设置,防止大块浮冰的形成。要是等到冰层大面积形成后,船就不能使用了,这时候车辆就无法过河了,行人也只能徒步从冰上过河。”曾在黄河渡口管理所工作的刘振荣说。

有一年冬天,大量的浮冰侵袭而来,停泊在岸边的“大治一号”不幸被特大冰块撞上,致使拴船的钢丝绳断裂,船体漏水,最后下沉。幸运的是,当时船上没有人。

木船本身不太结实,加之受到风吹日晒以及流凌等因素的影响,加剧了木船腐烂速度,船体漏水日益频繁,经常需要修修补补。每次,船工都是拿着木楔、桐油、麻、腻子去堵漏。

20世纪80年代初,渡口因需要摆渡的人员和物资增多而逐渐繁忙热闹起来。那时木船已经逐步被载重量更大、船体更牢固的钢制船所替代,工作人员也增加到60多人,每天在码头排队等待过河的行人和车辆都是络绎不绝。黄河渡口迎来了它最为风光的一段日子。

“渡船开行有时间规定,每天从早上8点一直到天黑,平均每天有几十辆车通过渡口过河,一次最多上6辆汽车,装满了就走,晚上有人值班,以应对可能突发的情况。”刘振荣说,“人过河收一毛钱,车的标准不一样,有的收一两块,最多的一次收过7块钱。”

由于渡船船体和载重的原因,最初并不是任何车辆都可以轻易乘渡船过河。于是,渡口就出现了这样一个有趣的现象。尽管海勃湾区和乌达区通了班车,可是班车只能开到渡口,为了安全起见,车不能上船,乘客要全部下车,坐船渡过黄河,然后到对面坐另一辆车继续前行。

渡船行驶安全还容易受到水流和风向等天气因素的影响,遇大风、大雾等恶劣天气便要停渡。如此一“折腾”,往返海勃湾与乌达之间有时甚至需要三四个小时。

缆渡“退幕” 告别最后的摆渡人

陈凤义,1985年调到黄河渡口管理所,担任了所长一职。令陈凤义始料未及的是,表面风光无限的黄河渡口管理所已在不知不觉中陷入到了一场困境之中。“轮渡耗油高,效率低,导致我们的运营成本高,很快资金上就出现了困难,那时候甚至连员工工资都很难保证。”陈凤义说,尤为严峻的是,当时位于黄河渡口上游1公里的地方,有人架设起了一座浮桥,浮桥和轮渡相比,通行优势更大,黄河渡口管理所的利益空间再次被挤压了。

这种情况下,必要的技术革新势在必行。经过深思熟虑,陈凤义提出了一个大胆的想法:采用缆渡,即用一根铁索将渡船连接起来,像缆车一样,既能减少轮渡燃油消耗,过河速度也会提高不少。

这是一次并无先例可鉴的尝试,为此,没学过任何机械知识的陈凤义更是下了一番功夫,他再三进行推算和实验,但缆渡的实际效果和安全性都有待考验。“那会我拿瓶子放在水中计算水流的速度,并制作了厚厚的一本计划书,拿到市里让领导看,争取到五万元的资金支持,在黄河上进行了试验,结果证明我的这个方案是可行的。”陈凤义说。

仅仅两个月后,缆渡正式投入使用,在不需更换船只的基础上,原来迂回的运渡方式变为了直线运渡,乘客过河的速度大大提高。“原来轮渡要15分钟,改为缆渡后,过一次河大约只需要4分钟,人们等待的时间短了,而且船不用燃油了,成本下降,效率提高了。”陈凤义自豪地说。

缆渡工作高效,操作简单,60多人的黄河渡口管理所在经过大规模的人员调动后,只剩下了20人。但渡口作为乌海人最便捷的过河方式,摆渡工作变得愈加繁忙,人与车每天源源不断地从这里摆渡过河,可以说,它串联着两岸,是维系着城市发展的重要纽带。

有了缆渡后,船工们的摆渡工作变得轻松不少。虽然,缆渡安全系数明显提升了,但危险仍然随时存在,一次意外事故的发生,让职工们都心有余悸。那是个冬天,当船只快靠岸的时候,由于速度太快,船发生侧翻,3个人全掉到了冰水中。当时下游的河面已全部结冰,如果人被冲到冰层之下,后果将不堪设想。渡口管理所立即派人开着快艇找人,幸运的是,就在快艇开出200多米的地方,搜救人员发现3个人都牢牢地抓着冰,这才舒了一口气,并把他们救了上来。

渡口管理所的职工大多水性很好,乌恩其那时年轻力壮,工作之余就喜欢在黄河里游泳。因为这个爱好,他还误打误撞救了一些人。一次,一辆班车停在渡口后,一个小伙子不知为何事苦恼,一时想不开跳河寻短见。乌恩其发现情况异常后,狂奔300米脱掉上衣跳入河中。由于跑步消耗了过多的体力,乌恩其有些力不从心,游不动不说,甚至还呛了两口水。不过,技术出众的乌恩其很快找到了解决办法,依托脚下的着力物节省体力慢慢靠近了小伙子,并从后面抱住他,将他带到浅水区。随后,乌恩其和赶来的几名同事将他救上岸。乌恩其说,那次是他游泳生涯中最危险的一次。

从1979年入职到1988年黄河渡口管理所不复存在,乌恩其在那里度过了近10年的时光,其间,他多次参与水中救人,挽救了6人的生命。

1986年,为改变群众依靠摆渡过河的状况,解决群众出行困难和物资运输不畅等问题,破除制约经济社会发展的瓶颈,一座新的公路大桥在黄河上开工建设,渡口迎来了自己的倒计时。1988年9月,乌海黄河公路大桥建成通车,从此海勃湾区、海南区和乌达区更加紧密地连接在了一起,标志着辖区两岸群众从此告别了过去依靠摆渡过河的历史,曾经繁忙而热闹的黄河渡口从此也完成了它的历史使命,最终退出了历史舞台,摆渡的工作也随之消失在人们的视野中。渡口管理所撤销后,最后一批船工,包括舵手、船员、售票员全部被安排到其他部门,走上了新的岗位。

10年,弹指一挥间,但对一座有温度的城市来说,那一段艰苦的摆渡岁月将是不可磨灭的永恒记忆。

摆渡消失的背后,是乌海持之以恒发展交通事业的铿锵步伐。取代渡口的一座座大桥等现代先进的交通设施,在为我市各族群众架起更加便捷的出行通道的同时,也为我市经济社会跨越式发展注入新的动力。

如今,乌海湖大桥、国道110线乌海黄河特大桥先后建成通车,成为连接黄河两岸的重要通道,昔日的黄河天险变成了通途,两座跨河大桥的建成诠释着城市建设发展的“乌海速度”,为我市打造“一刻钟生活圈、半小时经济圈、一小时城市圈”起到重要作用。今天乌海的交通更是今非昔比,公路、铁路和航空客运四通八达,一张便捷的现代化立体交通网已然形成,让乌海人实现了“说走就走”的梦想,也让天南地北的游客来到乌海,体验“一城揽尽塞外风”的魅力。

[手机扫一扫]