刘巧芝:心怀梦想 在文字中远航

赵荣

2022年11月29日

■“两个打造”·乌海文化人

文化是一个国家和一个民族的灵魂;文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,本报推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

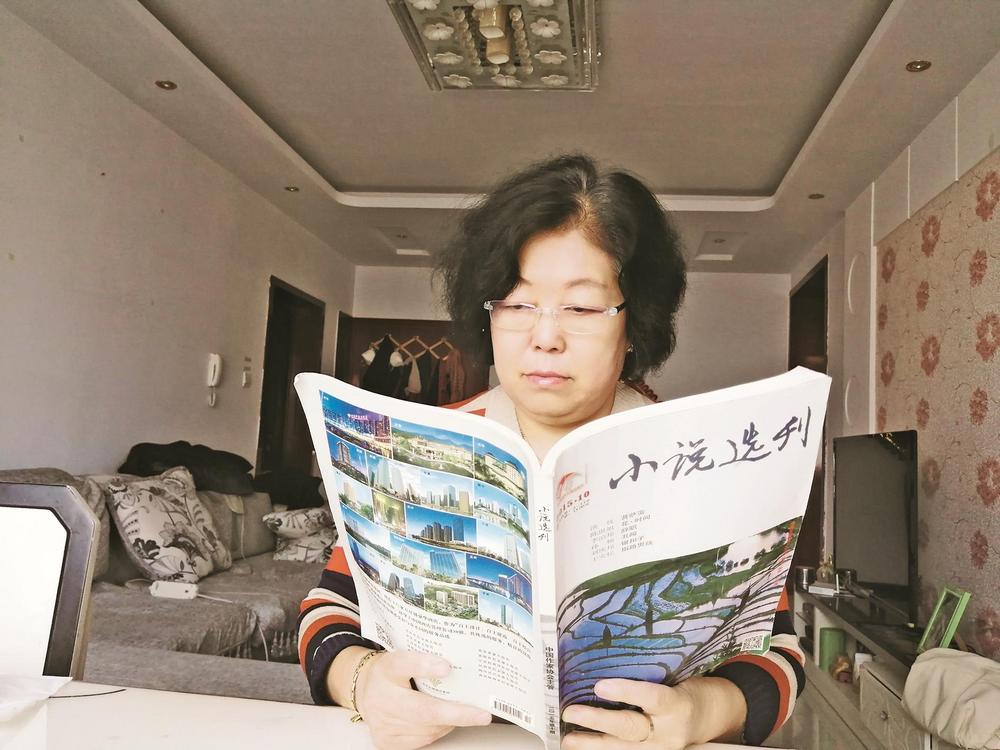

她曾是一名外来打工的妇女,烙过饼子,蒸过馒头,为乌海的高楼大厦搬过砖、和过砂;她在谋求生计之余,潜心文学创作,倾心尽力编织着自己的“作家梦”;她的文字朴实无华,但情真意切,让人深有感触、令人泪目;所谓“精诚所至、金石为开”,她的作品先后在多家媒体发表,并走进文学殿堂深造,成为自治区作协首届签约作家之一,创作并出版多本书籍。她就是乌海人熟知的女作家刘巧芝。

梦想,在瘠田中生根发芽

出生于乌兰察布市卓资县的刘巧芝家境贫穷,上学时为了节省钱,每天要走10多公里。为了能在过年时穿上一双新鞋,只能以帮别人看小孩来换取。虽然家庭困苦,但她从少女时代起就对文学产生了浓厚的兴趣,迷恋大人手里像砖头一样的厚书,经常向同学借一些文学类书籍,似懂非懂、如饥似渴地阅读,有时也仿照着一些文章,提起笔抒写自己的情怀与感悟。

俗话说“读书促下笔”,刘巧芝的作文,从小学到高中是班里同学争相阅读的佳作、老师讲评的范文、学校板报的“头条”。随着阅读层面的拓展和知识、阅历的增长,她萌生了走文学之路的念想,然而理想和现实之间总有一道鸿沟。

20世纪80年代,刘巧芝想通过考入大学中文专业圆梦,却因5分之差落榜。她回忆道:“当初就想考大学,能自由自在地从事文学写作,可那个时候家里哪有钱让自己复读。”落榜后,她像大多数农家子女那样,开始了“面朝黄土背朝天” 的生活,也像许多的农村女孩儿一样,开始谈婚论嫁。1989年,刘巧芝结婚之后,与普通农妇一样,为生活为家庭为儿女日夜操劳。

生活的磨砺,没有磨灭她写作的热情,反而使她对生活与文学有了更加深刻地感受与认识。放下镰刀和锄头,匆匆吃罢饭,她就在炕桌上奋笔疾书。那时的纸笔,对她来说格外珍贵。“大哥特别理解我、支持我,他总是从家中挤出些钱资助我购买书籍、纸笔等物品。”刘巧芝说,她以自己高考落选及同龄人的经历为素材,写出了4万多字的中篇小说《探险》。小说通过三个农村女青年在追求理想与现实的际遇中,或走出了困惑,或不懈地追求理想,或难逃宿命安排的曲折故事,讲述了那个时代年轻人的梦想与希望;另一部中篇小说《麦收时节》则书写了那段农村苦寒的生活。1996年,刘巧芝的散文《如风的你》被山东卫视作为一个栏目的朗诵稿件采用。之后,她很多篇散文和诗歌在《乌兰察布日报》上发表。

初创的成果,对刘巧芝而言,不啻雨后的彩虹,令她欣慰,也更加激发了她的创作欲望。

梦想,在逆境中不断成长

刘巧芝曾说:“文学是一片圣洁的净土,是她的寄托,是她生命的一部分。”但在文字之外,生活带来的磨砺仍未停止。

1998年秋天,刘巧芝和丈夫辛勤耕耘的3亩麦田丰收在望,却被一场突如其来的雹灾打得措手不及。“庄稼颗粒无收,全家四张嘴一年的口粮没有了。”刘巧芝说,为了生存,为了抚养一双儿女,一家人选择背井离乡,投奔远在乌海的亲戚,也开始了坎坷的打工生涯。刚到乌海,刘巧芝一家一贫如洗,两个孩子还要上学。第二年丈夫又到外地打工,所有的重担落在了她的身上。

在找不到合适工作的情况下,刘巧芝张罗着开了个饼子店养家。每天凌晨4点多起床烙饼,中午儿女放学回到饼子店,娘仨只能等顾客减少后,才能吃上饭。夏天里,几平方米的作坊闷热难熬,因刘巧芝从早到晚一直守着烙饼的大火炉,手和胳膊被烫起了许多水泡。晚上11点了,她把烙饼的炉子焖好后,才能回到出租屋。但想到儿女可以在乌海上学、生活,自己可以买想读的书和写作的纸笔时,一切苦楚就变得没那么难熬。

2000年,饼子店开不下去,刘巧芝便找了一处工地当小工。为了多挣点钱,只要工地加班,她总是参加,从早晨一直加班到凌晨两点多才能回家,清晨还要给孩子准备早饭,一天只能休息四五个小时。冬天工地停工,刘巧芝便到环卫部门应聘,成为清洁工人。寒冷的天气加上长时间的户外劳动,她的双脚起了冻疮,只能晚上用热水泡来缓解不适,第二天仍旧继续工作。

“几乎所有农民工干过的体力活儿我都试过,建筑工地当小工、蒸馒头、打饼子、开饭馆、卖粉条、当环卫工等等。”刘巧芝说,生活里所有的苦她都吃过,但在夜深人静的闲暇时间里,文学创作是带给她的唯一慰藉。

梦想,在飞翔中收获美好

每当夜深人静的时候,刘巧芝就拿出书本阅读琢磨,把自己所思所想所感汇聚成一篇篇质朴的文章,有很多发表在我市文联主办的《北方作家》月刊及《乌海日报》等媒体上。她还因此结识了乔澍声、郝逸云、郑达等作家,得到了他们的指点。

“每当看到自己的心血变成散发着油墨馨香的文字时,就觉得自己是世上最幸福的人。”刘巧芝说,“乔老上了年纪仍坚持写作,当他得知我的生活情况后,让我来给他做编务。这样不仅能够减轻我的生活负担,最重要的是能在他家中看到许多文学典籍的同时还可以向乔老请教文学写作技巧。”

命运的转变让刘巧芝渐渐融入乌海这片热土,她在工作之余不断地创作着。2005年,刘巧芝加入内蒙古作家协会。2009年,内蒙古大学2009级文研班招生,刘巧芝因其“有20多万字的发表作品”和“内蒙古作家协会会员”通过初选,后经3小时的严格考试,在全区300多名中青年作家中脱颖而出。当年10月11日,她终于来到梦寐以求的内蒙古大学文学院,开始攻读文学创作研究生专业。

学习期间,刘巧芝如鱼得水,每天在“教室、食堂、图书馆”之间奔波,在文学之路上不断探索、充实自己。学习期间,她没有收入,一点微薄的积蓄也都用来买书学习。她孜孜不倦地钻研文学的精要,赢得了老师和同学的赞许。校方还为她的散文集《伴你到天涯》召开了作品研讨会。2012年毕业后,刘巧芝回到乌海继续打工生涯的同时不断创作,并成为内蒙古作协首届签约作家之一。

从1998年开始,刘巧芝先后创作长篇小说《猫眼》《主人》《春暖花开》,中篇小说《劫后》《流金岁月》《父亲病了》,短篇小说《丁香之死》《花落花开》《城市里的穷人》以及散文集《伴你到天涯》等作品。《猫眼》以一只猫的眼睛和视角,反映改革开放三十年来内蒙古西部城乡接合部发展变化,透视出底层妇女生活的运行轨迹,也不乏对环境的赞美、对人性中良善的讴歌等内容。《主人》则是以小说主人公为视角,见证了乌海日新月异的发展变化和自己成长的心路历程。

刘巧芝热爱乌海,她的散文《乌海,我用今生爱上你》《乌海情结》《甘德尔的眼睛》、小说《圆梦乌海湖》《边缘》等作品,都表达了对滋养她成长的这片热土的眷恋和深情厚谊。

自治区作家、文学评论家刘金梅评价她的作品时说,“这些文字,全然不像出自一个为生计而艰难生活着的打工妇女之笔,但又最该是一个靠苦力靠双手来讨生活的女人全部的人生积淀。刘巧芝用几十年始终如一的情怀,来实现和完成着只属于她个人的生命追求,体现出人活着的意义所在。”

梦想,跟随时代一起跳动

2015年,刘巧芝从内大高研班深造结束后回到乌海工作。2017年,卓资县委宣传部向她伸出了橄榄枝。自此开始,刘巧芝成为一名新闻从业人员,一面忙于新闻报道的采写,一面打磨自己的文学作品。

在卓资县,刘巧芝是宣传系统的主力军之一。从讴歌大美卓资的人文景观、历史遗存、秀美山川,到宣传党的十九大精神,从身边的好人到脱贫攻坚涌现出来的优秀干部、第一书记……她的文章实现了从个人情感抒发到目光定格家乡发展变化、从个体生活记录到关注卓资民俗风情特色。刘巧芝说:“好新闻一定在路上。采访中必须带着自己的心和眼睛去仔细观察。”

她数次前往红召淖儿梁高山草原,除了及时、准确、全面地报道冰雪节上骆驼速度赛、骆驼选美、马术比赛、博克表演以外,还用她饱蘸深情的笔触和善于捕捉细节的眼睛与心灵,挖掘出冰雪节上蒙古族牧民到红召寻找家园的故事。《红召往事》《古城往事》《美哉伏虎村、壮哉太平村》《美丽缤纷的卓资四季》《红召的绿》等等散文游记,都是刘巧芝在采访新闻报道后写下的优美文章,她把自己对家乡的爱与赤诚之心,除了用新闻的角度去报道外,还用优美的散文呈献给读者。

习近平总书记给苏尼特右旗乌兰牧骑的队员们回信后,刘巧芝以一个职业新闻人的敏感和责任,先后两次采写卓资县乌兰牧骑感人至深、不为他人所知的故事。《不忘初心,永远做扎根草原的红色文艺轻骑兵》《宿海龙:文艺十载送基层》在《乌兰察布日报》发表后,卓资县不少老乌兰牧骑队员纷纷给刘巧芝打电话,感激她替他们说出了几十年来埋藏在心底的话。

作为新闻人,刘巧芝的故事还有很多很多,但因身体原因,她于2021年辞职,如今闲在家中。“一下子有了大把的空余时间,每天做得最多的事儿就是写作。”刘巧芝说,2020年,她把当记者这些年积攒的许多素材写成小说《春暖花开》,并在不断打磨。“说白了,打磨就是跟自己的文章过不去。”她说,文章打磨的过程是一个提高的过程,首先要做到文通字顺,然后把文章的结构,内容的情节、细节等一一打磨。有时候会突然想到某一句话换一种说法更加贴切,或者某一个情节怎样才能打动人。

刘巧芝说,她爱乌海的一山一水、一草一木,她还会回到乌海,也会在乌海创作更多的作品。(赵荣)

人物小传

刘巧芝(笔名),内蒙古作协首届签约作家,内蒙古大学2009级文研班学员,内蒙古大学2015级高研班学员,2017年获得第27届全国图书交易博览会“十大读书人物”奖。

出版有散文集《伴你到天涯》《家与故园》、长篇小说《猫眼》等。其他散文及中短篇小说发表于《内蒙古日报》《草原》《作品》《福地》《东方散文》等省级以上报刊。

长篇小说《猫眼》获乌兰察布市第六届“五个一工程”图书奖;

中篇小说《鸳鸯鞋垫》获第五届内蒙古自治区职工文学奖小说二等奖;

短篇小说《大脚奶奶》获第六届内蒙古自治区职工文学小说三等奖;

散文《古镇新韵说张皋》获得2016年度全国党报党刊好新闻二等奖;

小品《脱贫路上》获2017年度内蒙古自治区小戏小品优秀奖。

[手机扫一扫]