妙笔丹青铸人生

张靖爽

2023年01月01日

朱效玉近照。

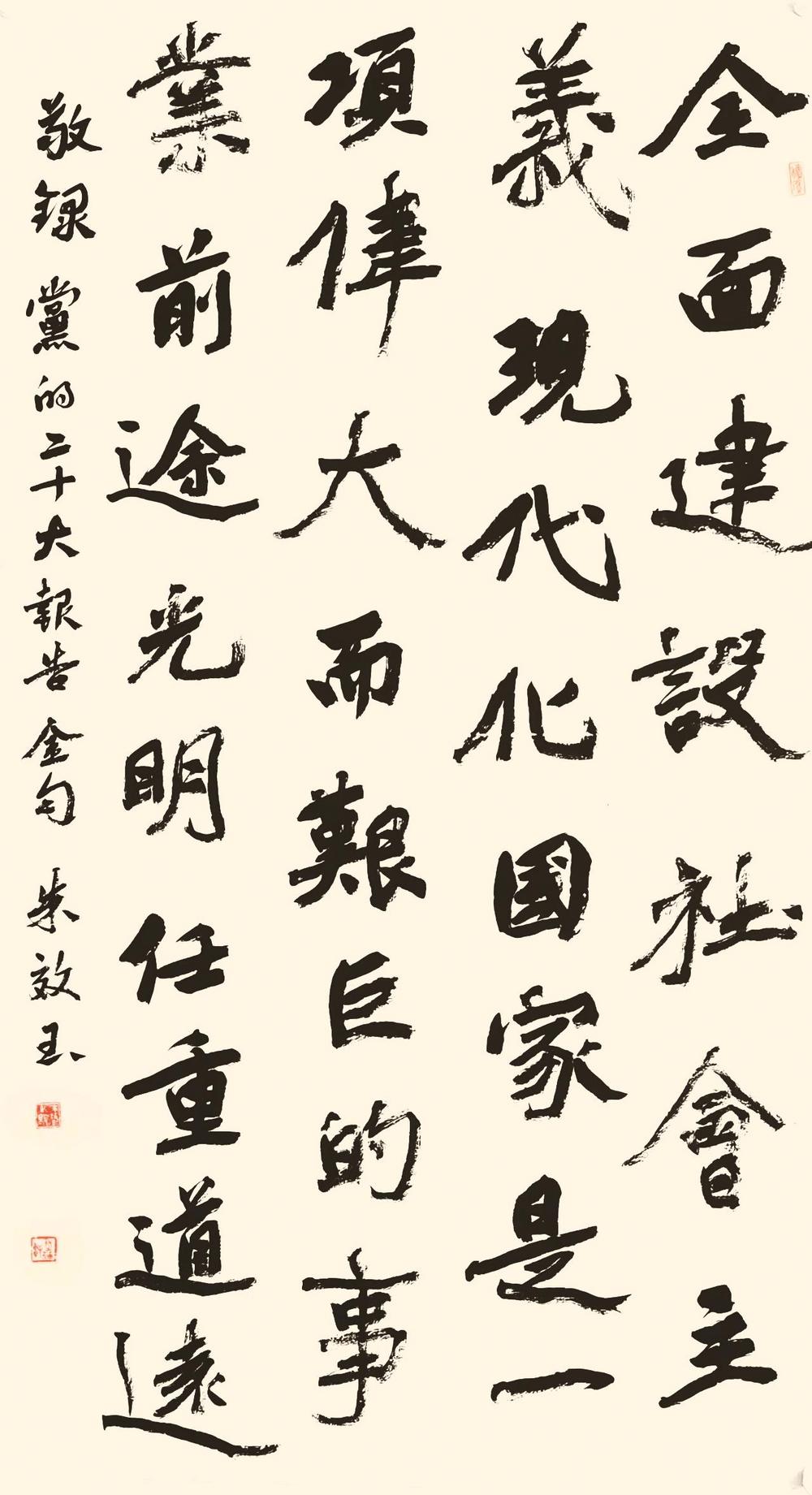

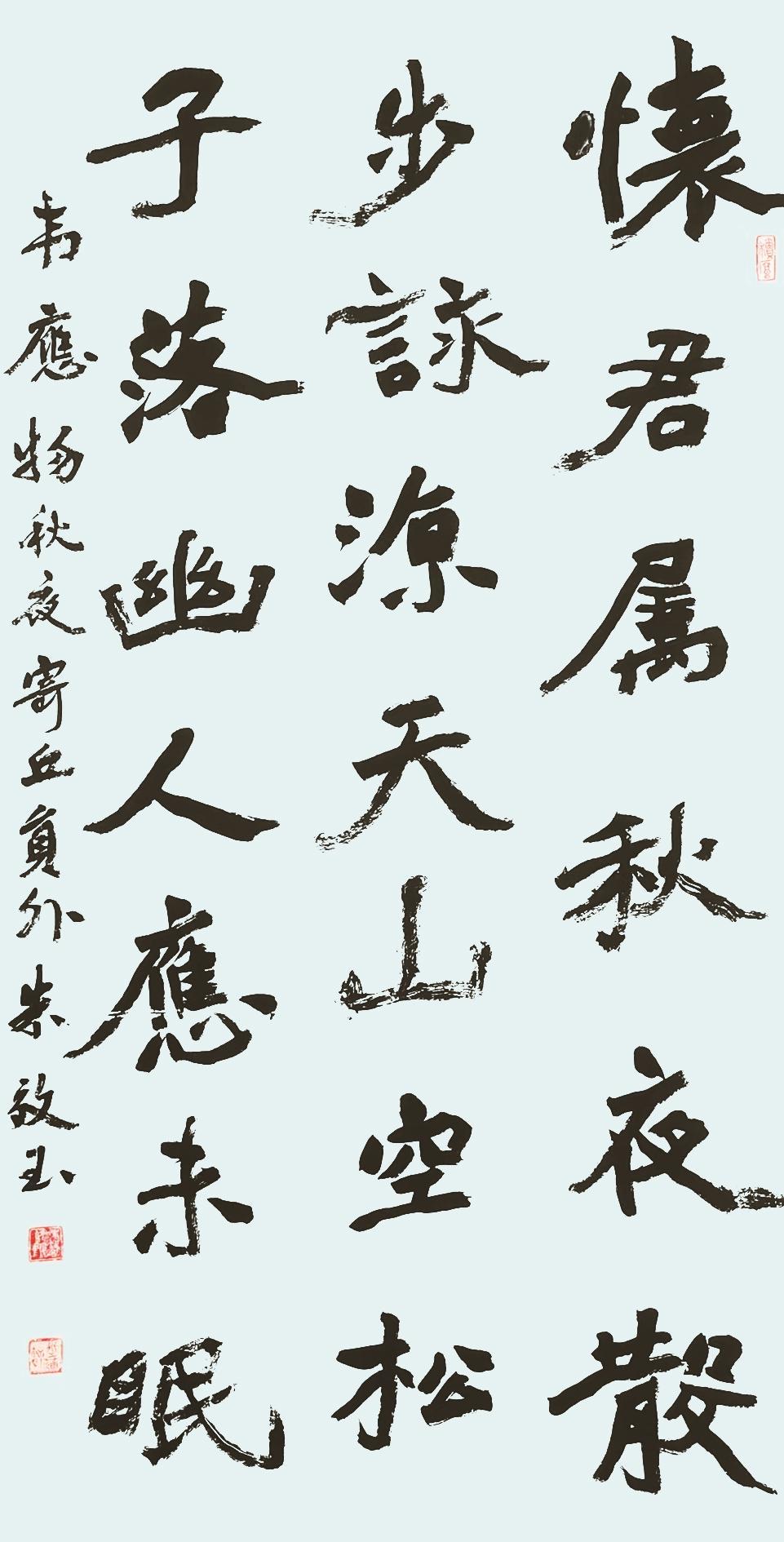

朱效玉作品。

■“两个打造”·乌海文化人

文化是一个国家和一个民族的灵魂;文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,本报推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

去年12月12日,记者如约来到市女子书协的学习室,几张桌椅,几套文房四宝和众多书法作品令这间小屋墨香四溢。 “我喜欢在这屋里待着,看着作品,闻着墨香,挥毫落纸,将我对传统文化的理解与不懈追求倾注于一笔一画之中,这时候的我是幸福的、快乐的。”朱效玉说。

机缘巧合识书法

朱效玉现为内蒙古书法家协会会员、市书法家协会副秘书长、市女子书协副主席。1966年出生的她,是土生土长的乌海人,自小就对写字情有独钟。 “上学时,我对做手工、唱歌、跳舞、朗诵都不感兴趣,就喜欢写字。”朱效玉说,老师经常会把她的作业向全班同学展示。

1984年,朱效玉入职海勃湾区工商局,因字写得好,被分至企业注册大厅,负责书写营业执照。“我觉得营业执照就像是我们单位的门面,上面的字必须端正、漂亮才行。所以我就开始琢磨着练字,买了本庞中华的字帖,每天照着练习,渐渐地就开始喜欢上了练字。”朱效玉说。

1994年的一天,朱效玉透过窗户,看到外面的一群麻雀,有的三五成群叽叽喳喳,有的扑腾着翅膀四处飞翔,有的则忙着到处觅食,看着它们的忙碌与雀跃,她不禁回想起自己工作以来的这十年。“十年间,我的生活一直宛如一潭死水,毫无波澜,每天都在重复着同样的事情,我当时就想着一定要改变现状,不能一辈子就这样碌碌无为、平庸度过,必须得给自己找点儿事干,不仅干还要干好、干得有所成就。”说干就干,朱效玉便开始尝试着各种兴趣爱好。跳舞、绘画、下棋她都试过,无奈就是提不起兴趣,后来受同事的影响,开始练习软笔书法。“没想到,这一练还真就成了一辈子的爱好。”朱效玉说。

“回想起刚开始学习书法的日子还真是有趣。”朱效玉看着窗外,向记者讲述着她的过去。“刚开始学习书法时,我走过不少弯路。习书之初,我写的是章草,虽说日日临帖,但进步不大,差一点儿就放弃了。后来,一位同事告诉我,中国书画函授大学在乌海开了分校,我赶紧报了名。” 朱效玉告诉记者。她刚进入书画函大学习时就像听天书一样,什么字形、“蝉头燕尾”一句也听不懂。“那时候看自己就像是一个文盲,写也写不好听又听不明白。”就在她一筹莫展时遇到了王厚孝。“王老师是写魏碑的,我跟着他上课认识了魏碑,突然就来了兴趣,下笔试了试老师说我写得挺好的,很有天分,后来我又把自己写的魏碑和章草一起拿给了另一位中书协的老师看,那位老师看后也建议我写魏碑,从那之后我就踏上了学习魏碑之路。”朱效玉笑着说,自从找对学习方向后一切都好像变得简单起来了,自己也越写越有信心。

勤学苦练出成绩

为了不落于人后,每次下课她都会问老师下节课的内容,然后回家预习,再将课上老师所讲内容仔仔细细地温习六七遍。“那时候为了写好书法我是一天也不落地练习。当时我练字和儿子学习是共用的一张书桌,也只能等儿子睡下了再去练字,一练练到凌晨三四点是常有的事儿。练习之初为了节省纸张就在废报纸上练,用的笔墨也是特别便宜的,常常弄得家里‘臭’味弥漫,为此还同家里人发生过几次口角,即便如此也没放弃习练。”朱效玉说。

“我曾无意间看到过效玉在书画函大学习时的笔记本,从课堂重点到老师对她与其他同学作业的点评,再到她自己的学习心得,满满当当地记了3大本,我当时都惊呆了。效玉对书法的付出和努力令我钦佩,也感染着我。”朱效玉的同事高玉珍说。

3年的书画函大学习经历让朱效玉愈发喜爱书法。1999年,她与3名同事一起组建了书法爱好小组。“我们4个人每周五都会带着自己写的书法作业到我办公室互相点评、讨论、学习,如果谁未能按时完成作业就罚谁给我们买墨汁。从起初的每周交1篇作业到3篇再到5篇,我们一行人是越来越喜欢书法,那时候的互相鼓励真是让我们对书法愈发的如痴如醉。而这样的学习方式我们也坚持了13年。” 朱效玉告诉记者,那13年里,她们将书法小组搞得有声有色。她们曾多次向李贺年、王文斌等书法家请教,她们的作品曾一同入选乌海书法作品集,她们曾合力在单位里举办过书法比赛及展览,曾代表乌海市工商局参加过自治区工商系统文化活动,并荣获一等奖,也带动一些同事加入学习书法的队伍。“这就是书法的魅力所在,它可以赋予人力量,也可以让人团结起来,不怕苦不怕累。” 朱效玉坚定地说。

艺道艰辛,艺海无涯。自2012年开始,朱效玉又先后参加了清华大学美术学院书法研修班及中书协培训中心崔胜辉、钱松君导师班。几年的学习,让朱效玉受益匪浅。“接受全面系统的书法教育后,我豁然开朗,这才明白原来书法学习是有方法的,必须在老师的指导下进行研习。每次去上课我都有新感受和新发现,从老师那里汲取的书法知识是我一辈子都受用的。”她说,“跟着老师们学习书法的这些年,我每一次都会带着问题去上课,课程结束后这些问题都会得到完美的答案,这也是我坚持学习的一个重要原因。”

只要功夫深,铁杵磨成针。渐渐地,朱效玉的书法作品开始在自治区级和市级书法展览中崭露头角。她的书法作品曾入选 “奥淳杯” 内蒙古自治区第二届青年书法篆刻作品展、第五届内蒙古书法篆刻展、第二届全国孝道文化书法展、中国书协书法培训中心2014年教学成果优秀作品、 “草原儿女心向党”庆祝自治区成立70周年全区书法篆刻作品展、2018年内蒙古自治区妇女书法篆刻作品展等。“朱效玉研习魏碑多年,尤其善于创作大幅作品,既有很好的展厅视觉效果,又不失墓志楷书的精准法度。”书法家雷平曾如是评价朱效玉的作品。

采访结束时,记者问朱效玉:“你如何看待书法的传承与创新?”她说:“我认为,首先必须以敬畏、崇尚的态度对待历史上的书法经典和书法大家。任何一门艺术,凡能传之久远者,必给后人留下登堂入室的门径,这便是其完善的技法体系。书法艺术经过数千年的经营构建,已经形成了一个完备的开放式的技法体系。这些技法所以能流传至今,就是因为它是历代书家的探索实践和成功经验的总结,反映了书法艺术规律。通过临帖和学习前人的论述,继承前辈成功的经验,不但省却很多时间和精力,还能站得更高,看得更远。艺术作品往往具有个体性,时代的因素为艺术的繁荣发展提供了背景和条件,但最终的成就要靠个体的努力来实现。这也是我近两年才悟出的道理,所以,我在书法文化传承与创新的道路上还将继续努力前行。”

(张靖爽)

人物小传

朱效玉,现任内蒙古书法家协会会员,乌海市书法家协会副秘书长,乌海市女子书协副主席。

其作品曾入选中国书法城“乌海杯”当代国际书法展;“奥淳杯” 内蒙古自治区第二届青年书法篆刻作品展;第五届内蒙古书法篆刻展;“翰墨长河”中国书法城·乌海书法美术摄影展;国家“安全在我心中”书法、摄影展;全国工商行政管理系统首届书画摄影展书法三等奖;中国书法家协会书法培训中心2013年教学成果优秀作品获奖提名;“中国梦.·质检情”全国质检系统书法绘画展;“草原儿女心向党”庆祝自治区成立70周年全区书法篆刻作品展;“草原赞歌”庆祝改革开放40周年内蒙古自治区书法篆刻作品展;2018年内蒙古自治区妇女书法篆刻作品展;第七届内蒙古自治区书法篆刻作品展“打赢脱贫攻坚战”主题书法作品展;“弘扬蒙古马精神”文艺精品创作工程 ——2019、2020年蒙汉文书法篆刻作品展;第二届内蒙古自治区书法临帖展。

[手机扫一扫]