春节将至, 你最惦记的“家乡年味儿”是啥

韩建慧

2023年01月10日

糖

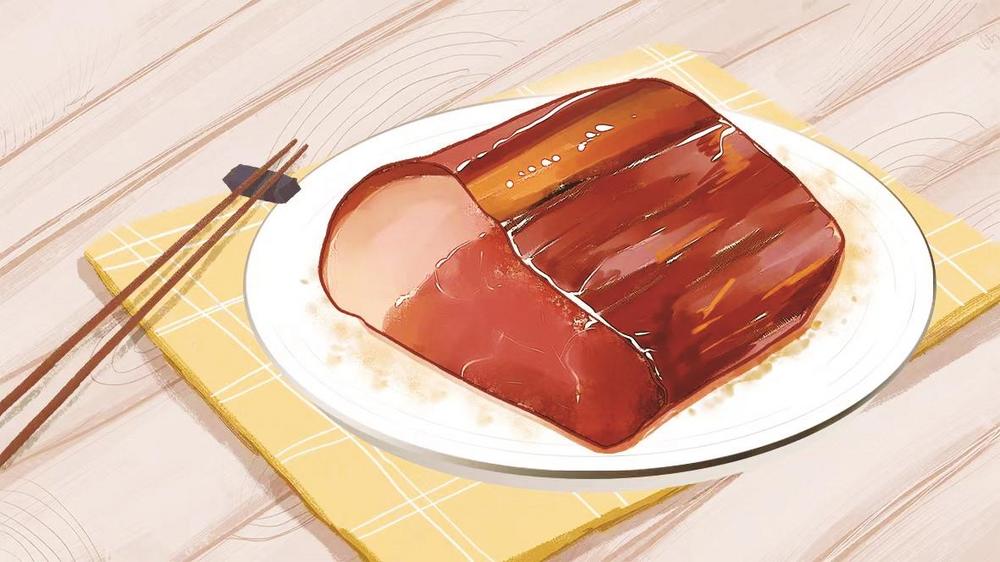

熏肉

煎蛋饺

油炸糕

手把肉

包饺子

■新春走基层

本报记者 韩建慧 /文 齐艳芳/绘图

阳台上挂满了香肠腊肉,凉房的大瓮里盛满五色饺子,各色牛羊肉装满冰箱与冰柜,鲜活的海鲜、精致的花馍塞满小厨房……春节将至,走南闯北的游子们都开始怀念独属于自己家乡的味道,无论是年夜饭餐桌上那道必不可少的菜肴,还是春节时候才会出现在待客茶盒里的那道点心,都是大家记忆中关于“年”的味道。

在你的脑海中,是否也有这样一抹味道?它曾伴随你走千山过万水,却始终萦绕在鼻尖不曾散去?又或者让你在每一个思念家乡的晨昏忍不住去复刻?春节将至,来聊一聊记忆最深的那抹家乡味道吧。

年的味道,是熏肉和腊鱼的味道

春节将至,家住乌达区神华佳苑的蒋华带着妻子去买新鲜的牛羊肉。远远看到市场里围着一群人,有烟熏火燎的味道传来,蒋华不由得心里一阵激动,拉着妻子就要过去看:“快去看,是不是在熏肉!”妻子被他拽得一个趔趄,抱怨说:“肯定是煺毛的,咱们这儿不流行吃熏肉。”

蒋华闻言哈哈一笑,也觉得自己有点过于激动了,妻子看出他的失望,安慰他说:“买点腱子肉,我回去给你做酱牛肉。”

春节熏肉,做酱牛肉,都是蒋华的老家新疆喀什经常做的美食。尤其是熏肉,可以熏马肉,也可以熏牛肉,家家户户春节前都要做上一些,那种味道非常特别,除了家乡,蒋华没有在别的地方尝到过。

“把肉切成大块或者条,撒上盐、花椒粒拌均匀,再用绳子串起来挂在没有阳光的地方风干一段时间,然后搭个架子挂起来,地上堆起雪松枝用小火慢慢熏蒸,直到把肉的水分熏干,呈现出黑红色,闻着有股浓浓的烟熏味,最后再挂在室内阴干一段时间,春节时候或炒或煮或蒸,都是餐桌上常见的美味。”蒋华说。

离开家乡20多年,蒋华始终忘不了熏肉味儿,住平房的时候他也曾在家熏过,但妻子和孩子都不太习惯,说一股煳味。蒋华认为那是因为没有家乡的雪松,“少了雪松的清香,当然熏不出家乡的味道来”。

祖籍湖南长沙的罗平也忘不了家乡的腊鱼。湖南腊鱼在湘菜中鼎鼎有名。罗平说,他在各地吃了好多家湘菜馆里的腊鱼,觉得都没有奶奶做得正宗。

罗平说,在老家乡下,熏腊鱼是人们的拿手活计。鲤鱼、草鱼或者是青鱼,根据大小制作成腊鱼块、腊皮鱼或者腊刀鱼,先用盐腌,腌够七八天后晾晒,晒到没有水分时再用微火烟熏,一系列操作可能要忙大半个月,但这样制作好的腊鱼经久耐放,家家户户能吃上大半年。

腌腊肉、做腊鱼或者是做熏肉,都是各个地方的春节序曲,年味与烟火气交织在一起,长久地氤氲在游子们思乡的心头。

年的味道,就是炸油糕、包饺子的味道

过罢冬至才搁下饺子碗,67岁的宋爱萍又手痒痒想要包饺子了,儿女使劲阻拦:“可别包,你等着,不出一个礼拜,我三姨的冻饺子就邮来了。”

果然如此,元旦刚过完,来自老家黑龙江的特产年礼果然如期而至,除了一大包足有10公斤的冻饺子之外,妹妹还送给她很多干菜,茄子干儿、豆角干儿、木耳干儿,都是家乡的美味。

包饺子可是东北人的冬日传统绝技。据说家家户户都要包两三千个饺子,放在大瓮里能吃一个冬天。宋爱萍说,那是因为家乡的冬天比较冷,冬天人们又懒得动弹。吃饺子省事儿,肉菜都有营养均衡,特别适合人口多的农家。

宋爱萍在家乡的时候年年都包饺子,从和面、擀皮到包饺子一气呵成,拌饺子馅儿更是从无失手,婆家4个妯娌谁家过年包饺子拌馅儿都想请她代劳。

宋爱萍已经多年没有回东北过年了,在乌海生活久了,加之年龄大了,她觉得自己已经很难扛得住家乡的寒冷天气。亲人们也已习惯做“候鸟”,天冷的时候都往三亚、海口这些暖和的地方跑。但家乡氤氲着雾气的大锅却总时不时地出现在梦里,尤其是热气腾腾包饺子、煮饺子的场景,总让人在心底把这同“过年”联系起来。

祖籍河北省张家口市的曹海泰也告诉记者,他的年味儿记忆就是油炸糕。油炸糕其实是很常见的食物,也并非过年才能吃,河北人逢年过节遇事都有可能炸糕,但曹海泰独独惦记家乡的味道。

他说,糕面要用当年新收的黍子米碾成面,父母从碾米成面开始就亲力亲为。早上天才蒙蒙亮,母亲就准备好一口大锅开始蒸糕面了,雾气蒸腾里,母亲撒一层蒸一层,一直蒸上厚厚的一大锅。

滚烫的热糕被掀进不锈钢大盆里,父亲双手握拳揉面,糕面黏而烫,父亲的关节被烫得通红,于是和母亲倒替着手来,揉得差不多了才换擀面杖继续压,累得双臂酸痛时糕面就揉好了。

小时候他常常不理解为什么不能凉了再揉或者是少揉一会儿,母亲说,那样出来的糕不筋道。“筋道”这个词儿他是有体会的,家里新鲜炸好的油糕总是香软黏牙。等放凉了,这糕就变得石头一样硬,但一热透了就会恢复黏牙的状态。

“这样筋道的糕,我只在我的老家吃过。咱们这里饭店里也有卖油炸糕,但吃起来稀又软,没有我家乡的好吃。唯一的好处是好消化,我家那种太难消化了,吃两个一天都不饿。”他说。

家乡的味道也许就是这样,不是很罕见,但却很特别。

年的味道,是炸油角、烙蛋饺的味道

广东人过年吃油角,上海人过年烙蛋饺,油角和蛋饺,都是他们记忆中年的味道。

祖籍广东的宋琦说,广东人的油角可是每个游子都不会忘却的家乡味儿,这样小吃虽然不起眼,但春节可少不了。

油角的做法,各个地方的口味不同,所用原料也不尽相同,但制作方法基本相同。先将面粉加上鸡蛋、猪油制成角皮,把和好的面团碾成薄片,做成一片片圆形角仔皮。花生米炒熟碾碎后加入白砂糖、熟芝麻,再加入椰丝,可作为馅子,包成半月形的角子,圆边捏紧并扭上花纹,最后放进锅里炸成金黄色。等到过年时,油角就成人们串门送礼、招待客人必备的小食品。

离春节还有十天半个月,家家户户就要开油镬,炸煎堆油角了。开油镬炸煎堆、油角,是为求来年的日子也像那只油镬似的油油润润、富富足足。因此不管富家还是穷户,到了岁末,总要开油镬、炸煎堆。

祖籍苏州的葛洪明曾在上海度过了难忘的少年时光,他的记忆深处,总有外婆用一只小勺,坐在灶前一只一只烙蛋饺的身影。

蛋饺,是以鲜虾、猪肉或牛羊肉为馅料,用鸡蛋皮包裹而成的饺子。上海人过年不吃北方人的水饺,但一定要吃这种蛋饺。

作家张爱玲在《半生缘》中就提过这种蛋饺,说饺子、蛋饺都是元宝。扬州年夜饭的餐桌上都少不了一道菜:“全家福”,里面的食材必定会有很多蛋饺。当一只只金灿灿的蛋饺在锅里翻腾着、热闹着,就像“金元宝”不断地从汤水中涌现出来,寓意“招财进宝”。

小时候,葛洪明总想从外婆的盘子里拈一只吃,外婆笑着拍他的手:“这是生的,吃不得。”外婆转头拿了自己做的麻糖给他,他被麻糖的甜丝粘住了牙,含糊地问:“为什么是生的?”

“因为生财呀!”外婆说。

年的味道,是炒米糖、手把肉的味道

蒙古族女孩萨日娜说,她的印象里,年的味道就是炒米糖的味道。炒米糖并不是蒙古族的特产,反而是一种汉族小吃,但母亲非常擅长,每到春节前夕,就会做上一些给孩子们解解馋。

小朋友们对糖的期盼是与生俱来的,从来没有人嫌弃家里的糖多,萨日娜当然不例外。母亲炒米糖用黄油,特别香,做好的米糖也酥脆香甜,好吃得不得了。

萨日娜上大学时,碰到了广东来的室友小黄,小黄说她们家乡也有炒米糖特产,带给她尝一尝,跟母亲做的不一样,广东的这种米糖更像是米花糖,更脆甜一些,但不如母亲做的材料扎实。萨日娜笑嘻嘻地请南方伙伴享用草原版的炒米糖,小黄非常惊讶:“原来你们也这么做脆糖啊。”

“都说文化本身就是相通的,美食何尝不是呢。”萨日娜说,“无论哪个民族,对节气的期盼,对新年的渴望都是一样的,做出来的节日小食品自然香甜有滋味。”

萨日娜还惦记除夕一定能吃到的手把肉。在南方上学,她最惦记的就是在家时大口吃肉的“爽”。“大块的羊肋骨端上来,撕下来沾着盐吃,别提多香了。”她陶醉地说。

千百年来,年在中国人的情感深处从来都是意义非凡的。人们盼年、想过年,将年的情感、色彩、味道熔为一炉。随着时光流逝,你可能想不起每一个春节都是怎么过的,但那些记忆深处的家乡味儿你肯定忘不掉。

因为这种味道,就叫作乡愁。乡愁是一杯老酒,越品才越有滋味儿。

希望每个人,都能再品尝到记忆深处最惦记的那份“家乡味道”。

[手机扫一扫]