郭俊文:源于热爱,归于真实

张丽阳

2023年02月07日

郭俊文的闲暇时间就是看书读报。

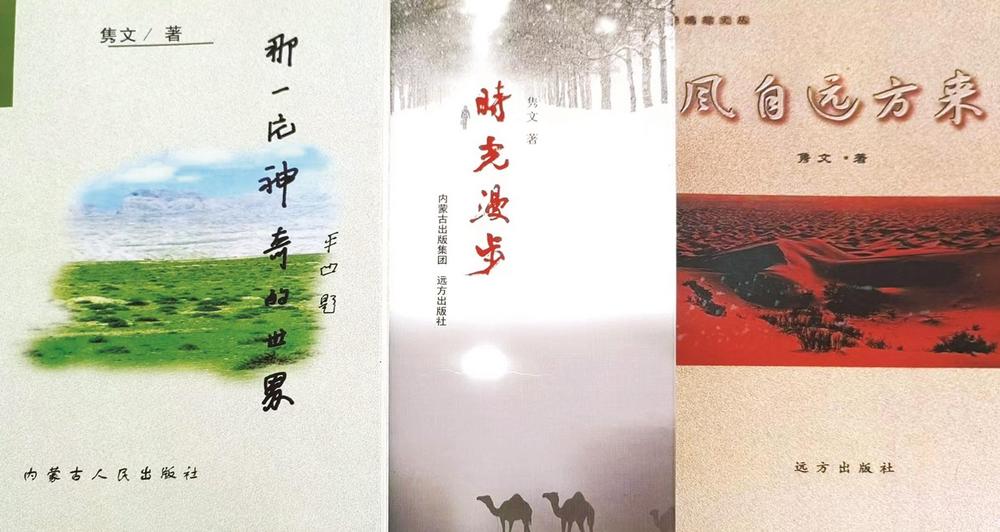

郭俊文出版的三本书。

■“两个打造”·乌海文化人70

文化是一个国家和一个民族的灵魂;文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,本报推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

“这座城市,是由一块煤开始的。煤花四溅,溅出了电厂,溅出了钢厂,溅出了高楼大厦……”

“从井巷出来,煤一样漆黑。快乐吗?快乐的是奔涌的血流。身后是黑夜,眼前是白天。明亮吗?更明亮的是我的胸怀。”

“寂寥、旷达与和平,像云儿擦过草尖之声。有风经过——孤独吗?只要我愿意,一振翅就可直抵九天。给我一个点,便能静坐如佛。”

“我喜欢矿山,不仅喜欢那高高的井架,昼夜旋转的天轮;还有那幽深狭窄的井巷,井巷里那条永不干涸的星星河。我喜欢矿山,喜欢那些在矿井下默默耕作的矿工,喜欢那从地球深处打捞出来的一个个惊心动魄的故事,喜欢那情感、语言,连同性格都比煤还要凝重的雄性汉子们……”

因为热爱,他写矿山、矿工,写高山、大漠,写金沙湾、乌海湖,写乌海这座城市日新月异的变化……他就是我市诗人、作家郭俊文。他所涉猎的体裁,不论是诗歌、散文,还是随笔、专访,抑或纪实文学,大都离不开乌海的人、事、物。有感而发,触景生情,语言朴实,注重纪实叙事,读后给人自然、亲切之感。他来到乌海,便与这座因煤而生、因煤而兴的城市结下了不解之缘。

父母的爱,培养了看书的习惯

郭俊文的父亲是军人,从小没有上过学,只在部队里扫过盲,但军旅生涯磨炼出的坚毅、豁达、乐观、朴实的性格深深影响了他。他的父亲时常对他们兄弟姊妹说:“人不在文化高低,做人正直、做事实在就够了。”

虽然父亲嘴上说着“人不在文化高低”,但在郭俊文读小学四年级时,竟然从微薄的工资中,挤出一笔钱,给他订阅了《红旗》杂志。“可书里没有故事,那些文字也没有吸引力,更读不懂那些文章中蕴含的思想,我草草翻过就了事。临上初中,我请求父亲又为我订阅了《人民文学》。”郭俊文道出了父亲对他的爱与期盼。母亲专门给他腾出小屋,还添置了书桌。她不进去而且也不让家人打扰他,因为他的父母亲都相信:看闲书识闲字。“实际上我一个字也没识(不认识的字一律跳过),要说有收获,就是在书上勾画了一些自认为好的句子。《人民文学》就这样陪伴我度过了初中、高中。”郭俊文说。

丰镇市图书馆离郭俊文家很近,出家门右拐,横穿一条马路即到。从初中开始,他每周至少三次下午放学后直奔图书馆,坐在报架前先浏览报纸的副刊,再看稍薄的书刊,厚的书籍便借阅回家。“回家看当时只是谦辞,我课堂上也偷看。”郭俊文揶揄地说。

“那时看书不像现在,只看热闹而从不管字认识不认识,好看的往下看,不好看的往过翻。看完《水浒传》,我还把一百零八将按谁最厉害一一排了序。”郭俊文回忆起那段看闲书的经历时自己也觉得可笑。

以脚丈量土地,生发出无限热爱

如果说,以前对于文学作品只是单纯的外行看热闹,那么来到《海勃湾矿工报》做记者、编辑后的他就成了内行看门道。

郭俊文的第一篇散文诗写于1985年9月,题目是《给一个辍学的孩子》刊发于《乌海报》副刊。那时他在原海勃湾矿务局第二中学教书,班里一个学生的父亲因井下冒顶事故丧失了劳动力,这个学生初三没有毕业就辍学了。郭俊文每每看到教室里那空着的座位就很难过。他写道:“我不责怪你,小军军。我只恨当初为什么没有把你挽留。我知道你不愿中途辍学,可为了一个招工指标,你不得不终止学业……半年过去了,教室里那张空桌子一直没补上新同学。我总觉得,那里坐着的应该是你。”自此以后,郭俊文每当遇见有感触的事,就动笔将它写下来。

当了记者、编辑后,由于工作的需要和志趣的促动,郭俊文的足迹踏入几十里矿区,深入到百米井下,他的作品大多都写给这可亲的矿山、可敬的矿工,就像他在诗歌集《时光漫步》里为“煤海寻踪”写道:沿着煤的历史找寻。尽管采掘条件、采掘装备、采掘技术发生了翻天覆地的变化,可没有变的,依然是矿工的胸怀。

在《矿井·矿工·路》一文中,郭俊文用朴实的语言、真挚的感情赞美了矿工在井下作业的勇敢、敬业、直爽和无私奉献;《老石》中,描述了一位精通采煤理论、率领全队创下原煤产量记录、多次重伤仍不离开岗位的传奇英雄老石,他工作努力、待人真诚,在矿山干了34年,直到退休前也没有等到先进的综合采煤机,成为终身遗憾……在矿区采访的30余年,足以让郭俊文对这里产生深厚的感情,在他的笔下酝酿出一篇又一篇接地气的文章。

由于见多识广,对社会、人生的关注,对祖国壮丽的景观和丰富的文化遗产的热爱,从九十年代初,郭俊文就养成了一个习惯:每到一处,总会把自己的所见所闻写成随笔,有时候来不及写那么多,就把时间、地点记下,回去稍稍思考再整理成文章。

“其实,我不是诗人、作家,我喜欢别人称我报人。因为我与报纸打了大半辈子交道。我写作,只因热爱。”说的也是,正如他在《时光漫步》自序里的独白:“诗,在我的生命里,就像寒夜里的一炉炭火,雨夜里的一柄小伞,荒原上的一抹新绿。尽管孤寂、艰难,但用文字垒砌的建筑,至少能安放我的心。”

好的文学:具有大众性和民族特色

谈到文学创作,郭俊文认为好的文学应该具有大众性和民族特色。他说,何为“好”?首先是真实性。真实是文学的生命,即使是虚构或想象也应该符合生活中的真实;其次是大众性。作品源于生活,高于生活,能满足大众需求的文学就是好文学;第三,大众文学是人学,作者从切身的生活经验出发,着眼于现实生活,关注大众,为大众提供积极向上、具有民族特色和地域文化,并能给大众启迪、思索,激起读者心灵共鸣的作品就是好作品。当然,大众文学不等于庸俗文学,作为作者更不能把自己的作品当作花瓶来孤芳自赏,这就违背了文学创作的根本。

郭俊文说,他收获最好的时期,是1987至1997年这十年,因为工作关系,通过原海勃湾矿工报社苑灯明总编辑的引荐,他结识了市文联的赵耀、王德慧、乔澍声三位老师,后通过乔澍声老师又结识了内蒙古作家协会的丁茂、郭永明、谷丰登三位大家。频繁的往来,不间断的讲座、研讨、采风等活动,让他受益匪浅,无论是写作技巧,还是写作水平都有很大提高。郭俊文说:“特别是乔澍声老师,给予我最大的支持与扶持,市里有什么文学活动,他第一时间通知我。他在编辑《乌海潮》和《北方作家》的时候,刊发了我很多作品,并将一些经他修改过的作品编入不同体裁的文学专著。2002年,在他的鼓励和精心策划下,我把在各级各类报纸和刊物上发表过的散文、随笔结集出版了第一部专辑《那一片神奇的世界》。乔澍声老师作序,曾任乌海市人大常委会副主任的武文俊老师写了跋,贾平凹老师提了书名。算是我文学创作的道路上真正迈出了第一步。”

岁月不老,笔耕不辍。乌海,这片神奇的土地为他提供了源源不竭的素材,他已在各级各类报刊发表不同体裁的作品70多万字。问及有何打算?他说,手头还有一部志书没有完成,完成后想把那些发表过的作品整理一下。

“三十年和‘字’做伴,三十年与‘文’为伍,三十年为他人‘作嫁衣’。虽无建树,但无虚度。”这是郭俊文对自己的评价。在笔者看来,郭俊文的语言朴实,每篇文章读来都倍感亲切,有许多故事看完颇有感触,也从中看出他充实的生活和不停地努力进取。他的文学生涯正如标题而言,源于热爱,归于真实。 (张丽阳)

人物小传

郭俊文,笔名隽文,主任编辑。1960年生于内蒙古丰镇市,包头教育学院毕业,当过教师,做过记者、副刊编辑。现为中国大众文学学会会员、中国旅游文学委员会委员、中国煤矿文联影视剧协会会员,内蒙古作家协会会员。

1985年开始文学创作,有诗歌、散文、小说、报告文学、文艺评论、小品文等散见于各类报刊,40多篇(首)作品被选入文学作品专集,并多次获省市和中国报纸副刊好作品奖。著有散文、随笔集《那一片神奇的世界》、诗集《风自远方来》《时光漫步》。

主要作品:

1996年,散文《赶海的小女孩》入选《浪花集》(内蒙古人民出版社);

2000年,散文《仰望矸石山》入选《美丽百字文集锦》(远方出版社);

2005年,组诗《风是失恋的情人》入选《当代文学选粹·诗歌卷》(内蒙古人民出版社);

2008年,长诗《5月12日,共和国永久的记忆》入选《中国,流泪的五月》(中国文联出版社);

2011年,散文《又见阿梁》入选《2010年中国散文经典》(中国文联出版社);

2012年,游记《崆峒探奇》入选《美哉天下·中国旅游散文优秀作品集》(中国书籍出版社)。

[手机扫一扫]