史建军:沉浸翰墨书香 挥毫如歌人生

赵荣

2023年06月14日

习练书法是史建军的日常功课。

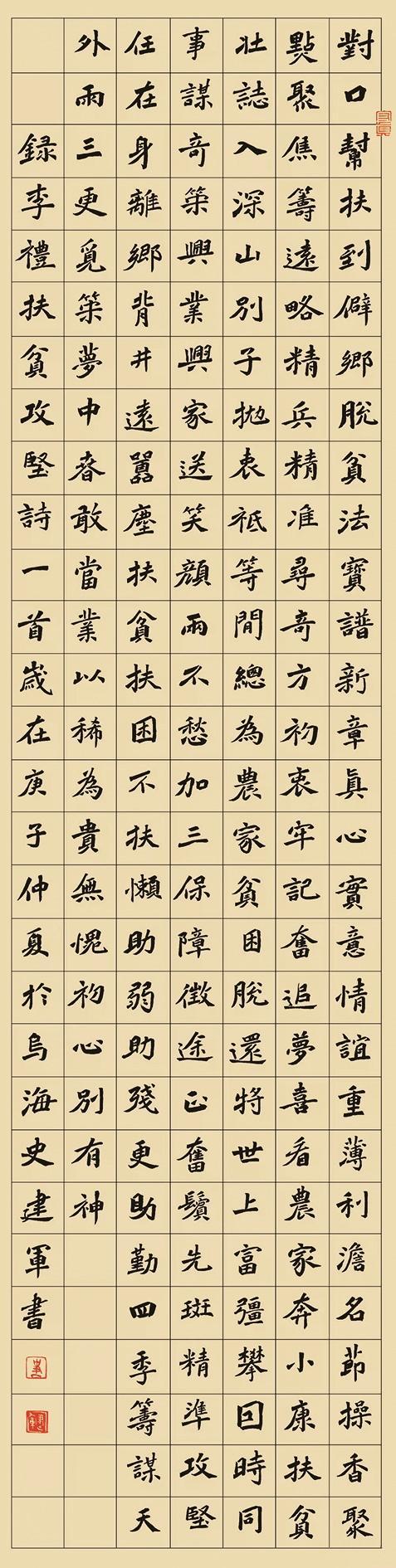

魏碑 录李礼《扶贫攻坚》诗一首

■“两个打造”·乌海文化人

文化是一个国家和一个民族的灵魂;文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,本报推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

本报记者 赵荣 文/图

他温文尔雅,待人接物亲切平和、真诚友善;他热爱家乡,曾创办“中国书法城网”,致力于我市书法等文化活动的推广宣传工作;他喜爱书法,虽没有童子功的加持,却凭着执着的韧劲取得了不凡成绩;他孝老慈幼,专注书法少儿教育,成为不少幼儿习书之路的启蒙老师——他就是自治区书协会员、市青年书协副主席史建军。

魅力无边 从浅尝到习书成瘾

走进史建军的书法室,墙上挂着一幅幅散发着墨香的书法作品让人赏心悦目。桌前,他正饱蘸浓墨,手腕转动间毛笔上下翻飞,苍劲峻逸的书法跃然纸上。

聊到习书之路,史建军说,学生时代粗略练习过一段时间,但却未产生太大的兴趣。大学毕业后,他成为北漂的一员,经过多年努力办起了自己的文化传媒公司并经营得有声有色。“每年春节、中秋,甚至是出差途经乌海,我都要回家乡探望父母亲朋。”史建军说,百善孝为先,当看到银丝爬上父母的双鬓,曾健朗的脊背变得弯曲,听父母一遍遍地在电话那头诉说思念,他萌生了携全家回乡,在双亲膝下尽孝的想法。关闭传媒公司时,史建军已经38岁。

回到乌海,他在企业做了一年的管理工作。时逢我市打造“中国书法城”的契机,史建军凭着传媒人敏锐的眼光,自费购买服务器、域名、空间,创办了“中国书法城网”,并添置了相机等设备为我市书协、美协、作协、曲艺家协会等艺术协会进行采访、撰稿、宣传,哪儿有活动,哪儿就有他的身影。一场场书法等文化活动通过网站让外界了解中国书法城——乌海。不仅如此,我市每一位书法家的名字通过搜索引擎即可找到,且照片、人物简介、书法作品均可一一浏览,一位海外华侨还通过“中国书法城网”找到了失联多年的战友……

在一次次与书法人接触的过程中,史建军受到了感染,有了想练书法的冲动。“我当时43岁,从书法基本的‘起、行、收’练起,从《唐楷》开始。”他说,我市书法家李贺年、王厚孝、雷平等在他习书路上给予了很多的帮助,帮着复印书法资料、选择字帖、给予书写指导等,为他打开了全新的艺术之门。

妙在心手

习书之路不断求索

“刚开始学习书法,我写出来的字呆板、不贯气,也没有味道。”史建军回忆,向各位老师请教,从笔画连带关系、结体、气息,甚至是横划“尖圆方斜”的起笔,经过老师的指点,他不断更正、书写,字逐渐变得灵动起来。

做网站期间,史建军作息不规律,晚上两三点睡觉,早晨起不来是常事儿。为了能更好地投入到书法的学习中,他强迫自己早晨5点钟起床练习,8点后开始工作,还购买了《书法的故事》《汉字树》《中国古代碑帖经典》等书籍阅读学习。从三五天练一次到习书成瘾,一闲下来就想写,史建军伏案桌头,度过了无数个日日夜夜。

在市青年书协担任职务时,史建军等人受邀在万达广场举办书法展。“虽然当时是四尺斗方的小作品,但作为主席团成员我需要准备5幅作品。”他说,虽然是小作品,创作同样不简单,字法上要统一,章法上要美观一致,且需要有自己的特点。为了拿出最佳作品,他废寝忘食,一边练习,一边打磨,最终取得了不错的成绩。

俗话说,近水楼台先得月。2013—2016年期间,史建军先后参加了我市组织的中国书协培训中心临帖创作班,并取得结业证书;2017年、2018年参加了中书协培训中心崔胜辉导师班并以优异的成绩结业。专业学习让他获益匪浅。

2020年,史建军利用3个多月的时间打造了两幅作品,先后向自治区级书法展投稿。“在很多人看来,写一幅字似乎只是片刻功夫,厚积薄发、一挥而就,其实不然。”史建军说,展赛主题直接决定了书写内容、作品尺寸、书体等。从网络、书籍中寻找一些积极向上,内容不宜太过常见,也不能过于生僻,最好是名家作品,并与展览相契合的书写内容。“通过内容的选择,要彰显自己的知识面、情趣、格调,要凸显出与众不同。书写时,要重视文本的权威性、准确性,汉字在简繁转化过程中极易出错,要一个字一个字去敲定写法,寻找权威版本。古诗文版本复杂,且网上的内容鱼龙混杂、错误百出,这时候要格外注意。紧接着要确定书体,用自己最拿手的书体去书写练习,正文和落款要有区别,字体的大小也要有所区分。针对每一个字进行设计、打磨,并对总体版面进行设计。”他说。

这一道道看似简单的创作工序不仅耗时耗力,且十分考验书家的文学、艺术功底。于是一有时间,他便研习古典文学著作,从中汲取营养。

日常,史建军作为市青年书协副主席,经常思考的事情就是怎样让更多的青年人加入到我市书法人才梯队的建设中,他带领会员进军营、进社区、进学校,为求知若渴的书法爱好者带去书法“火种”。

在书法培训中,史建军致力于幼小衔接阶段儿童书法教育。他认为,书法培养就要从孩子抓起,培养中小学生写好字。不一定要人人都成书法家,但一定要把字写得合乎规格,端正、整洁。

字挟风霜

唯有勤临不辍

魏碑风格多样,古朴、奇倔、流丽皆有,开隋唐楷法先河,深得史建军喜爱。他说:“学习书法,没有捷径,唯有勤临不辍,方得其法。”

“临帖”是学习书法的必经之路,也是书法人终生的必修课。他认为,选帖、临帖、脱帖创作是习书之路必经的三个阶段,甚至是不断重复的学习方法。“选择一本合适于自己且具有综合特征的书帖更重要。”史建军说,《张猛龙碑》,《张猛龙碑》既险绝俊逸又浑穆雍容;既奇趣灵动又古朴典雅,被誉为是北魏碑刻中最享盛誉的作品,其为精严雅正书风的代表。

其次是读帖。读帖是仔细观察、认真分析每一个字的结构、用笔细节等,这个过程主要是观察每个字笔画长短、粗细、大小、空间、收放等细节变化,每个笔画的位置、角度、运动轨迹、提按、起笔、行笔、收笔等,这才是读帖的过程和意义。

而学习魏碑应从最基础的基本笔画学起,要熟练掌握用笔方法和技巧,应用时才会得心应手。“每个人的书写习惯不同,手头功夫也有差异,对笔的驾驭能力也有很大的区别。另外,毛笔本身的特征也不一样,长锋、短锋、提斗、羊毫、狼毫、兼毫等,不同的工具会呈现出不同的艺术效果,要学会多去尝试。经过前面的读帖和基本笔画的训练过程,应该对所临对象有了一个初步的了解和认识,动笔前需想好慢下笔,切记不能操之过急。行笔速度慢下来才能保留细节,反之很多细节就会跟着流失,这就是我们通常说临不像的原因。”史建军说。

经过一段时间的临写,能掌握一定的书写技巧并使其慢慢变成自己的书写习惯,临习的同时要学会思考。史建军建议,临帖时要一板一眼地将字帖上的每一个细小环节进行分析理解,对所临对象真正理解的同时尽量写像,只有反复的临习并且关注细节,才会加深印象,有了深刻的印象到创作时才能发挥的顺心自如、抒情达意。

“通过大量精细的临写,对魏碑的结字、用笔等一些特征都有了深入的了解,接下来就可以创作了。”史建军介绍,创作可以一边临习一边创作,这种方法可以将临习过的字有效使用,对所临习过的对象加深印象。边临习边创作可以将魏碑的特征通过集字的方式,创作一些少字简单的作品,既提高了应用能力,也是重复学习的一个过程。另一种是把书帖彻底临透再进行创作,这样创作时会更加得心应手,不过这个方法需要漫长的过程。

现代社会人们生活节奏都比较快,每个人都需要鼓励和自信,所以边临习边创作这个学习方式比较合适更多人,这样更便于树立每个人的学习自信。史建军表示:“创作需要长时间的探索和积累,不可能马上就达到一定的高度,只有通过不断的积累、不断的学习、不断的探索才能逐渐成熟。”

人物小传

史建军,民盟中央美术学院内蒙古分院理事、内蒙古书法家协会会员、市民盟书画院院士、市书法家协会副秘书长、市青年书协副主席。

2019年,作品入展“庆祝新中国成立70周年”第七届内蒙古自治区书法篆刻作品展,庆祝新中国成立70周年“共书家乡美”乌海市创建国家卫生城市主题书法大赛作品展。

2020年,作品入展内蒙古自治区“打赢脱贫攻坚战”主题书法作品展,“弘扬蒙古马精神”文艺精品创作工程——2020年蒙汉文书法篆刻作品展。

2021年,作品入展庆祝中国共产党成立100周年暨学习贯彻党的十六届六中全会精神“百年风华 接续奋进”乌海书法篆刻小品展。

2022年,作品获喜迎二十大,奋进新征程 “翰墨青春 信仰为舵”乌海市青年书协成立十周年书法篆刻作品展优秀作品。

[手机扫一扫]