刘媛:寻古溯源 书篆体博大精深

赵荣

2023年07月03日

刘媛习书练字是日常。

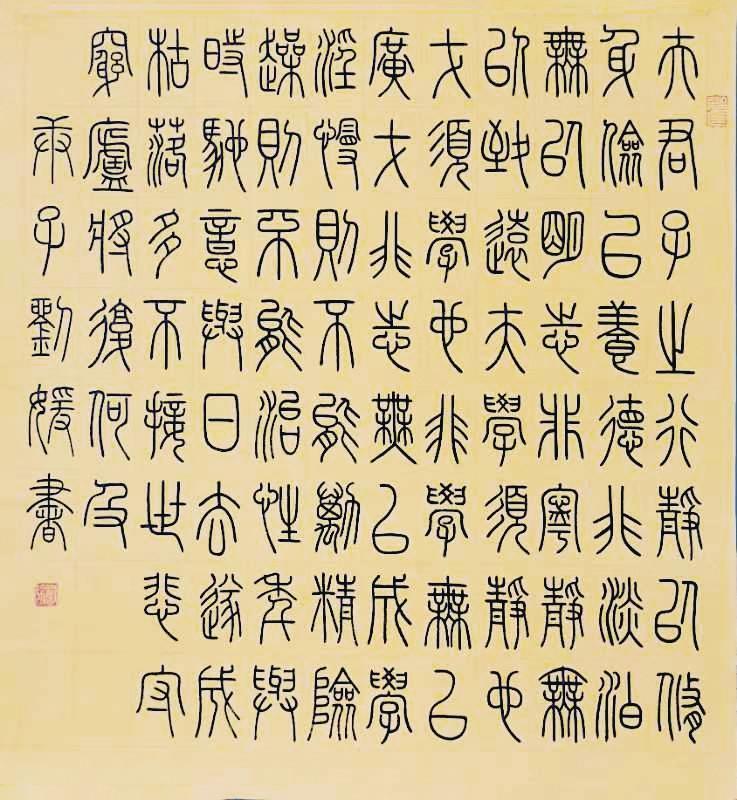

小篆 录诸葛亮《戒子书》

■“两个打造”·乌海文化人

文化是一个国家和一个民族的灵魂;文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,本报推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

本报记者 赵荣

她秀外慧中,在三尺讲台立德树人20余载;她痴迷书法、钟爱篆体,并逐渐形成了自己独特的风格;她走进央视参加《中国书法大会》节目,一幅“吾日三省吾身”惊艳众人,让更多人认识了乌海。她就是自治区书协会员、我市优秀教师刘媛。

墨海扬波逐步引人入胜

刘媛练过舞蹈、学过萨克斯,是一名妥妥的文艺生。读初三时,为了能在同学的毕业留言册中留下一笔漂亮的字,她买字帖苦练硬笔书法。1995年,梦想站到三尺讲台的刘媛进入市师范学校学习,也开启了她习书练字之门。

刘媛说,母亲常常教导她,“德高为师,身正为范”“打铁还需自身硬”,老师写字质量的高低,直接影响到学生,一名合格的教师必须拥有书法过硬的基本功。一次出差,母亲为刘媛带回两本欧体字字帖,并要求她在暑假期间每天习练书法。巧合的是,开学后学校书法老师换人,新来的书法老师李建强写得一手漂亮的书法。“李老师运笔灵动快捷,笔迹瘦劲,至瘦而不失其肉,和我正在练习的欧体字非常像。他讲课引经据典、风趣幽默,我特别喜欢。”刘媛说,在李老师的引导下,她开始临习欧阳询的《九成宫醴泉铭》。学习中,李建强一边为他们讲述字体结体修长、中宫收紧、四边开张、左敛右纵的特点,一边书写示范。受此影响,她对软笔书法产生了浓厚的兴趣,认真临习,并得到老师的肯定,不断进步。

工作后,刘媛笔耕不辍,并在2002年加入市女子书协。协会成立之初,邀请我市知名书法家李贺年、王文斌等老师授课。“大课一个月上一次,老师不但要讲新课,还会对学生一个月来的习练作品进行点评。女子书协的会员来自全市各个单位,她们工作忙碌却积极习书的精神感染着我。在这里,不论你写得多么不好,老师和同伴都会给予指引和鼓励。”刘媛说,这一时期,她虽涉猎了书法理论和各种书体,却无一擅长,后在李力增、雷平两位书法老师的指点下,开始临习《颜勤礼碑》,并开始尝试创作。她从老师密密麻麻的修改批注中总结经验,废稿三千,不断修改,不断进步,作品先后多次入选我市书画展并获奖。

由于书法写得好,刘媛从一名语文老师转为学校专职书法老师。“感觉肩上的担子瞬间沉了起来,为了不误人子弟,我参加中书协举办的各种短期培训班和临帖培训班,努力提升自己,先后拜师刘文华、崔胜辉等导师学习。”刘媛回忆,全新的书法理论知识开启了她习书的另一扇门,起先听着像天书一样,随着学习不断深入,她的书法鉴赏能力和笔下功夫不断提高,成为一名优秀的书法教师。

华美篆书令人魂牵梦萦

学书多年,刘媛对篆书情有独钟。小时候最爱楷书,年轻时倾慕行书,后来看到甲骨和钟鼎时,顿感中华文化的源远流长,书法艺术的博大精深。

2014年,在我市举办的一次书法教师培训活动中,刘媛见到一幅笔画纤细如线、刚劲如铁的“铁线篆”。不少人猜测,这种书体是用中性笔写出,而非毛笔所作。见此,作者王松松现场用毛笔展示,其用笔圆活,细硬似铁的篆书瞬间吸引了不少人,更深得刘媛的喜爱。她拜师王松松开始习练小篆。

“篆书就像一幅优美生动的画,练习篆书过程中,感觉小篆线条是那么均匀柔和,是那么简练生动,字形结构趋向整齐,字与字是通神贯气的。临习篆书让我感受到它的形体美,笔画虽无明显的粗细变化,却似行云流水,像舞蹈,更像优美的建筑。”刘媛说,我静下心来潜心探索汉字的发展变化,研究汉字历史。其间,从每日的单字临习到整篇作品的章法布局,王松松都给予了耐心指导,让刘媛的篆书创作水平进一步提升。

2017年,刘媛得到了一个去北京参加书法培训的名额。她听国家级书法名家讲课,还结识了不少志同道合的书友。一名书友得知刘媛在习练小篆,便向她推荐了《古篆释源》《金文编》《古文字类编》等书籍,并告诉她“你以后还会写大篆,这些书肯定要用到。”这些书在当时十分难得,这名书友便带着刘媛到潘家园、琉璃厂的书市去淘书。“书市里,正版、盗版、绝版、再版的书籍有很多,如果没有‘火眼金睛’,很难甄别,不少好书可遇不可求,买的时候还要看谁下手快。”刘媛说,这几本书她就是在书友帮助下“抢”到的。后来,她开始习练大篆,这几本书便发挥了很大的作用。

小篆和大篆是两个极端,小篆整齐、和谐、美观,大篆却还保留着象形文字的痕迹,转换练习特别不容易。在习练时首先要认字、记字,几乎是重新学。“如果准备作品,内容选择是一方面,要保证字的准确度、权威性,查字、找字就得半个多月。”刘媛说,紧接着是铅笔打样,根据小样来习练,最后进行章法布局的安排。

2017年,刘媛在王松松的鼓励和指导下大胆尝试参加自治区级的书法展。功夫不负有心人,最终,刘媛精心准备、细心打磨的作品先后入选2017年内蒙古书法新人新作展和2018年内蒙古首届妇女书法篆刻作品展,并成功成为自治区书协会员,担任市女子书协副主席。

书法临习切记坚持不懈

2018年,因学校教学需要,刘媛回归语文教学工作并担任班主任。每日的繁忙并没有让她疏于习练,而是将书法带到了教学的方方面面。

她将每一节语文写字课当做书法课对待。一年级主抓学生的坐姿、握笔姿势,从横竖撇捺基本笔画教起,起笔处轻顿笔,不能过于僵硬,收笔处回锋。垂露竖、悬针竖、短横、长横……她要求学生每天上午和下午到校后或看书、或习字,端正坐姿,认真学习。刘媛常说,练的是腕,练的是脑,静的是心,以身作则,日久弥坚️才能让孩子知道怎样把字练好。

在班级最后一排的空桌里,笔、墨、纸、字帖等书法工具一应俱全,学生们都知道,这是刘老师的书法桌。每当体育课、大课间、课后服务等时间段,刘媛就会到班里练字。下课时,学生们围在她的身边,感受书法的无穷魅力。

“我在书法中感受美,欣赏美,创造美,传播美。我希望通过书法的熏陶让身边的孩子们将这门艺术代代传承下去。即便他们以后不能成为专业人士,也能够因为热爱过书法变得文雅、静心沉稳。”刘媛说。逐渐,学生们从了解书法、自觉习练,到后来的喜欢书法,一半以上的孩子写字成体,并多次在我市各个书法展中入展、获奖。他们甚至还将练书法时沉静的状态带到课堂中。前不久,刘媛出差,同事帮忙代课管理班级,学生们自律、安静的学习状态受到代课老师一致好评。

在刘媛家中,客厅没有电视、沙发,取而代之的是一张宽大的书法桌,古朴迷人的书法作品悬挂于墙上,只要有时间,这里就是她习书、创作的阵地。

“儿子从小就看着我练书法,我也十分注重书法的传承。”刘媛说,当她累了,孩子总会奇怪地问:“妈妈,你今天怎么没练书法呢?赶紧起来,咱们一起练。”久而久之,书法已经成为他们家庭生活中不可分割的一部分。去年,刘媛的儿子以优异的成绩考入市一中书法班。而热爱篆书的刘媛在时间的打磨中,处变不惊、沉稳有度。

今年,经过层层筛选,刘媛走进央视《中国书法大会》。她的作品“吾日三省吾身”和现场发言令人印象深刻。“每天当我在写字的时候,我都会不断反省我有没有进步。而我身边的榜样,就是矿工书法家们,他们在工作之余还在坚持习练书法。为了更好地提高我的书法创作能力,我经常会去桌子山看岩画。”刘媛说,她希望有更多的书法爱好者通过《中国书法大会》了解乌海、走进乌海,共同交流书法艺术,弘扬优秀传统文化。

人物小传

刘媛,自治区书协会员、内蒙古教育学会书法教育专业委员会会员、市书协会员、市女子书协副主席、市青年书协副主席。

2010年,作品获全国书法教育现场会师生优秀书法作品展教师组软笔书法二等奖。

2012年,作品获海勃湾区中小学师生书法绘画大赛教师组硬笔三等奖。

2014年,作品获平安人寿杯第六届内蒙古中小学师生硬笔书法大赛教师组一等奖。

2015年,作品获市中小学师生书画摄影艺术作品展教工组书法二等奖、“内蒙古奥立升‘奥迪’杯”第三届全民书法临帖大赛优秀奖、平安人寿杯第六届内蒙古中小学师生硬笔书法大赛教师组一等奖。

2017年,作品入选内蒙古书法新人新作展。

2018年,作品入选内蒙古首届妇女书法篆刻作品展。

2019年,作品入选“弘扬蒙古马精神”文艺精品创作工程——油画、雕塑、摄影、蒙汉文书法篆刻、少儿绘画作品展。

2020年,作品入选“弘扬蒙古马精神”文艺精品创作工程 ——蒙汉文书法篆刻作品网络展。

[手机扫一扫]