说古论今蜀河口

2023年07月13日

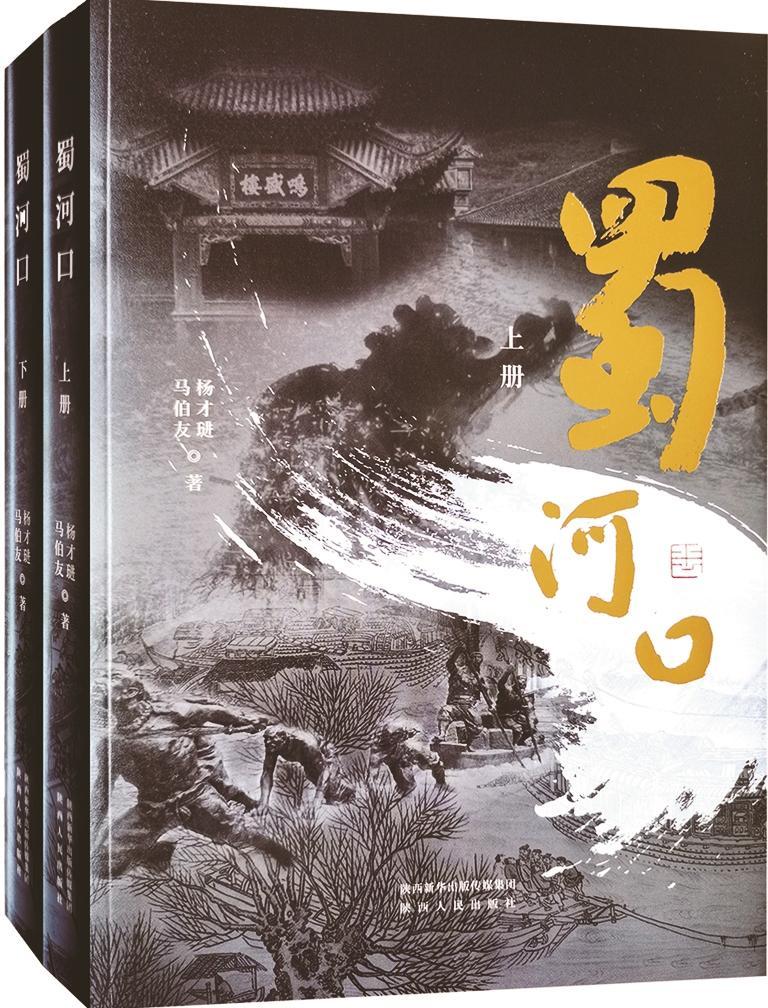

书名:《蜀河口》 作者:杨才琎、马伯友 出版社:陕西人民出版社 出版时间:2023年

蜀河口位于陕西省安康市旬阳市蜀河镇,为旬阳市、白河县、湖北省郧西县交会处,鸡鸣两省三县闻。汉江横贯东西,汤汤的江涛声穿越千年,激昂的船工号子、悠扬的马帮驼铃犹在耳边。登上热闹的码头,走过曲径蜿蜒的青石街,看正月十五烧狮子、吃“八大件”、玩“拨牛”游戏……这座古老小镇宛如一颗明珠镶嵌在陕鄂秦巴群山之中,透过历史长河发出璀璨夺目的光芒。

《蜀河口》这部长篇小说,呈现的是一幅波澜壮阔的画卷,字里行间如歌如泣诉说着汉江文化,讲述着陕南民国传说。轻轻拂去历史尘埃,映入眼帘的是一幕幕精彩的人生悲喜剧,亦能捡拾到素有“小汉囗”之誉的蜀河口由盛及衰的那段沧桑岁月。

小说以清末民初为背景,受两次世界大战及工业革命的影响,东西陇海线与南北京汉、汉广、汉川铁路相继建成通车,水运逐渐淡出历史舞台,被陆运火车、汽车运输方式取代,漕运被挤垮;长江流域特别是汉江入川、入陕交通运输支柱作用迅速下降。中央管治力量趋向铁路沿线和大中城市集中。民国初年,军阀混战,内忧外患,国民政府焦头烂额自顾不暇,汉江航道交由地方政府管理。三千里汉江,滩险水急,地方政府无力维护,各利益相关方、门道帮会等五花八门组织趁虚而入,占山为王,群雄逐鹿,重构势力范围,滋生黑恶、腐败分子沿江为非作歹。好端端的黄金水道被各地层层设卡分割得七零八落,沿途一段一关一卡盘剥航运,官商勾结,官官相护,社会动荡不安,民不聊生,交易风险和成本明显提高,经济严重受损。汉江重要码头、物流集散地——蜀河口未能幸免,从此走向了衰败。

蜀河口是由行会、帮会、地方军政官僚构建的一张盘根错节的关系网。“义”与“利”始终是所有冲突的开端和终结,亦是小说紧紧围绕的主题。作者没有采用长篇小说固有的“众星捧月,突出主角”的叙事方法,而是通过“由盛及衰”这一个完整的大故事串联出古镇上这群有血有肉的人物,使他们每个人都在一定场景小故事中担当主角,每个故事间层层叠叠如网交织在一起,构成一部人生百味大剧。

陕南的汉中、商洛、安康三地,开门就见山、层峦叠嶂沟壑纵横。在襄渝线建成前,陆路交通困难、道阻且远。而汉江近川渝,连秦楚,通长江。江上舟楫穿梭、帆影如云,岸上物资分拣、转运、交易,人来人往熙熙攘攘,船员、雇工、商贾带来的原籍民俗民风在码头集镇汇聚融合。不同于陕北文化的高亢、粗犷与激扬,也不同于关中文化的浑厚、博大与精深。数千年星移斗转大浪淘沙,沉淀在汉江码头上的风俗习惯融进了川渝、秦巴、楚豫移民文化符号:事规矩,爱方术,敬鬼神,擅民歌,乐天好酒、包容互鉴的陕南码头文化特色多了几分矜持、豪爽、重信守义的江湖底蕴。乾隆年间陕西巡抚毕沅曾经写道:“旬阳之蜀河镇,系水陆货物交卸之所,客商辐辏,人烟稠密,由蜀河溯流而上,即赴省之大道。”清汉中知府,在《三省边防备览》中称蜀河:“上溯兴汉,下达襄樊,北通商洛,骡马驮运,贾客云集,为汉江之都会。”

蜀河口是古老的,也是鲜活的,小说中的黄州馆、杨泗庙,至今仍人流如织;青石阶、石板路,迎来送往,来了走了走了来了千百年;街边的老铺子,仍可以一壶茶坐到天黑。仿佛是现实里的梦境,抑或是梦境里的现实。可以说,这部小说是在这片坚实土地上建立起来的,所有物质形态的如船只、码头、会馆、庙宇、宅院和非物质形态的风俗、行规、礼仪、道德风气,共同构建了小说的精神大厦。

秦岭山脉,有博大、绵长、巍峨、奇峻之美,汉江发源于此,千万条山涧清泉汇溪成河流入汉江,奔向大海。汉江有六成水出自陕西,是长江支流,养育了千万代子子孙孙,也创造了灿烂的汉江文化。当汉江之水沿南水北调管线流到北京,惠及沿途一点七亿百姓时,很有必要将代表汉江文化的《蜀河口》随水而行,传遍大江南北。

历史传统文化不是一蹴而就的古建筑,而是依附于建筑流传下来的文化和精神。三秦大地,每个地区每个时期都有代表自身标记的辉煌历史。有故事、有灵魂的建筑,都有可能是代表当地特色的历史文化。 《蜀河口》书中提道:“清嘉庆六年,兴安府(安康市)知府周光裕《旬阳县创修蜀河石堡记》:‘堡周四百余丈,土筑石甃,插地四尺,外高一丈八,基厚盈寻,疏为五门,楼橹备具’。”还有蜀河《花鼓戏》唱词:“石头城里石块墙,长条石头石板房。细錾凿齐小石填,石头砌坎做护挡。石板桌子石条椅,石板隔断分主厢。卵石当凳又铺地,冬天暖和夏时凉。石碾石磨石辣锤,石槽石缸石臼撞。岩石码头石搓板,青石白石闪金光。石猴石狮石神龛,实心实意好心肠。”其实就是在告诉读者这块土地原本的模样。

《蜀河口》书中搜集整理了散落在陕南民间历史长河中的秦巴文化、川楚文化、汉江文化,没有采用“说明书”式的逻辑推进、平铺直叙,而是巧妙地参与在故事情节中,生动、有趣、耐看。对挖掘、保护、传承、发展汉江历史文化有着深远的重要参考价值。

(转载自《西安晚报》)

[手机扫一扫]