穆晓棠:将快乐习书进行到底

赵荣

2023年08月08日

穆晓棠习练书法。

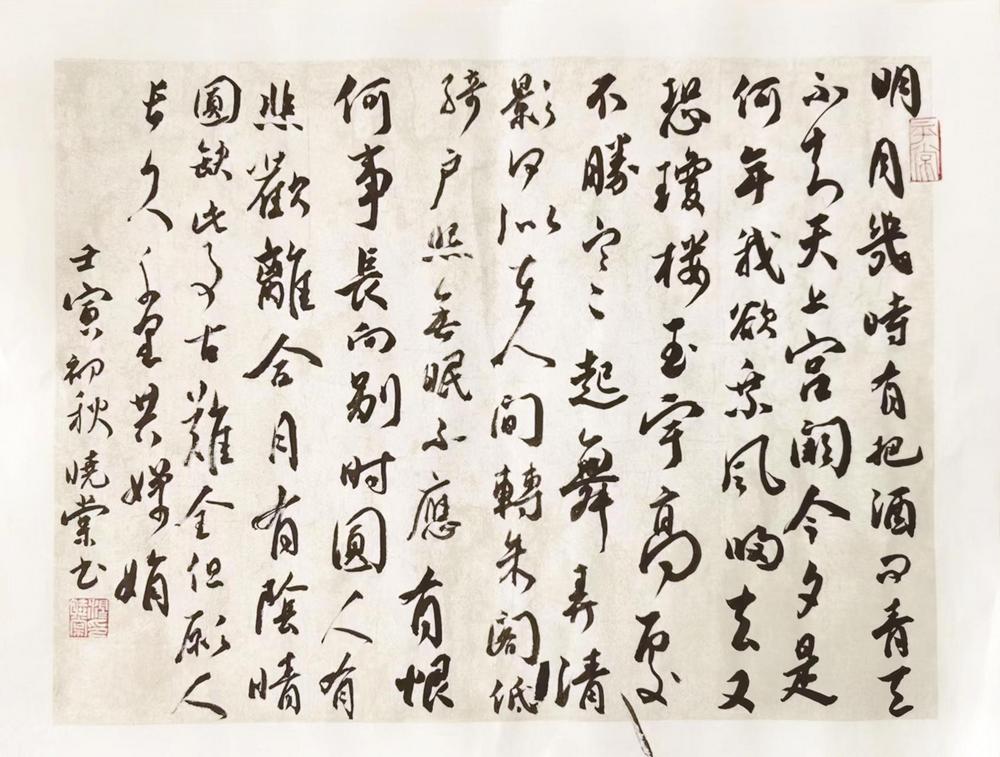

行草 录苏轼《水调歌头·明月几时有》

■“两个打造”·乌海文化人

文化是一个国家和一个民族的灵魂。文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,本报推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

本报记者 赵荣 文/图

她气质高雅、温婉柔和,独爱行书的雄浑豪放;她的书法气韵生动、虚实有度,作品多次入展省市级展览;她安闲自在、淡泊名利,10多年来将“快乐习书”践行到底;她就是自治区书协会员穆晓棠。

笔歌墨舞引人入胜

穆晓棠的父母是“齐心协力建包钢”时期的援建者,在乌海安家落户、生儿育女。“矿区汇聚了来自全国各地吃苦耐劳、德才兼备的建设者。那时,我家邻居是一对多才多艺的夫妻,妻子是位美术老师,不仅画画得好,逢年过节蒸的花馍也格外精致,丈夫在矿上工作,写得一手好字,每年春节前请他写对联的邻居和工友们络绎不绝。每次书写时,他思忖片刻,毛笔饱蘸浓墨,手腕提按移动,片刻间,一幅对仗工整、平仄协调,又饱含祝福和期望的对联便写好了。”穆晓棠回忆道。

除了喜欢看邻居写对联,穆晓棠还常常驻足在各家各户门前的春联前,欣赏笔走龙蛇之姿,感受书法的大气磅礴。“没钱、没字帖、缺老师,我的第一支毛笔是捡的别人用秃、甚至自制的,报纸和用过的纸是练字的上品,墨也可以自制,最初的字帖就是墙上的标语和对联,遇上心仪的就细细观察,回家慢慢临摹。”她说,受条件限制,书法梦一直到2002年后才得以逐步实现。

偶然的机会,穆晓棠结识了时任市女子书协副主席的朱效玉。在她家做客时,穆晓棠被满墙的书法作品和浓厚的书法氛围吸引。见此,朱效玉一边细数习书的优点,邀请她到市女子书协听课、学习,一边整理笔墨纸砚和字帖相赠。“朱老师点燃了我的学书热情,一步步引导着我朝着书法艺术迈进。”穆晓棠说,跟着市女子书协的老师们一起上大课,从坐姿、握笔、起笔、用笔、临摹开始学起,什么都不懂,什么都要问,授课老师不厌其烦,周围同学也热心帮助。当她灰心气馁时,朱效玉不断鼓励、反复示范,就连作品的叠纸、打格她都手把手地教。

穆晓棠说:“有这样一位良师益友,我岂能放弃。”她白天忙工作、下班忙家务,就利用晚上的时间勤学苦练,周末再带着自己比较满意的作业上交。老师一边批注、一边讲解,回到家的穆晓棠不断修改、习练,直至满意。

一段时间后,得到肯定的穆晓棠开始向市级展览投稿,并多次入展。2012年,她的楷书作品入选“蒙牛情”内蒙古第三届草原母亲节女子书画摄影展,并被评为优秀作品。“这是我的作品第一次入自治区级展览,记得荣誉证书发下来的时候只随手一放,便又继续埋头习书。”穆晓棠说,不断地进步和来自入展的肯定给予了她坚持的信心。

“行”若惊龙心向往之

穆晓棠虽然外表温柔,却有着一个潇洒、奔放的灵魂。她喜欢行书的铁画银钩、力透纸背,独爱习书时自由流畅、力透纸背的畅快。她认为,行书里蕴藏的文化和技术最为充分,写行书最能涵养人的性灵,尤其大字行书,难度也比较大,是她的最爱。

“写行书前我一直在练唐楷,曾得李力增等我市知名书法家授课、指点,虽然意识到自己书法线条很弱,不断习练,可想要写得令自己满意却越来越难。”穆晓棠说,习书看不到进步,想要突破却又不得其法,陷入瓶颈时几个月不曾提笔,习书的热情也在冷却。

就在这时,她参加了一堂市青年书协的书法课,我市知名书法家雷平在讲台上就书谱和书论等内容侃侃而谈,他的学识如同深邃的海洋,让人沉醉,也让穆晓棠对行书产生了浓厚的兴趣。课后,她找到雷平,开始拜师学习行书。

“行书用笔与楷书大同小异,下笔、收笔、转折多顺势而为,灵活多变。行书结体多姿,书写自由,活泼有神。”穆晓棠说,习练行书之初,雷老师让她写几笔,书写时洒脱的姿态和流畅的运笔让人印象深刻。从《圣教序》开始临摹,到后来米芾、赵孟頫的手札,穆晓棠对行书爱不释手。

米芾的手札在用笔上,大笔如椽,在字形上,能够字字飞舞。一个字甚至有十几种锋面的变化,他的点画丰富程度令人惊叹。习练行书后,穆晓棠找到了最契合自己的书体,习书热情高涨。“观察字的大小、章法、变化等,然后用铅笔打草稿,开始习练。”穆晓棠说,一会儿写一张纸,如此往复,忘我临摹。她几乎把所有的业余时间用在了习书上,天天交作业、日日不落,老师网上点评,她及时修改更正。

雷平常嘱咐穆晓棠:“行书你能写,楷书也不能丢。”为了扳一扳自己不爱写楷书的情况,穆晓棠在自治区书协举办临帖班时,果断报名楷书班进行学习。“学习期间,老师授课理论知识,接下来的所有时间都用来习练书法。那种集中学习、废寝忘食的练习对于我来说进步特别快。”穆晓棠说,书法不是三天两天就能学好的,必须要不断地投入时间、精力,容不得半点虚假。在不断参加各类学习培训中,她不仅感受到了书法艺术的无穷魅力和中国书法历史的源远流长、博大精深,更累积了丰富的知识。

“日复一日地认真读帖、临帖,在掌握书法传统精华的前提下,从临摹中去钻研各种笔墨结构和技巧,探寻前人书艺经验,增强自己对书法中气息、格调、韵味、章法、笔势、笔意的理解与领悟。”穆晓棠说,她追求的是一种自然,书写功夫到了,自然能写出自己满意的作品。如果功夫不到,急于求成则不行。

潜移默化涵养品格

静下心来、摊开宣纸、拿出毛笔,墨香会一点点溢满空间,尘封的快乐一点点被挥洒,宛如一壶陈酿的美酒,好似春雨一般润物细无声。

“天天习书、日日学习,时间如梭,一点一滴中感受书法艺术的魅力。习书练字,不仅练自己的心性,对身边人都有着很大的影响。”穆晓棠说,她以前特别粗心,不喜欢关注细枝末节,随着习书的深入,观察力、注意力提升,人也变得细腻起来。孩子读高中那几年,她每晚都要陪同,一个在书房学习,一个在客厅练书法。她用榜样的力量让孩子学会了坚持不懈、持之以恒,孩子在高考时也收获了属于自己的美好。而今,读大学的女儿夸赞母亲时,总会竖起大拇指说“我妈妈的书法写得真好”“我妈妈最棒”……就连女儿的同学都加了穆晓棠的微信,一起讨论书法知识。

在习书中,穆晓棠的丈夫给予了她很大的支持。“写楷书要打格子,这是一件比较繁琐的事儿,老公见我每天辛苦练习,他主动帮忙,洗毛笔、打格子、收拾书桌等琐事儿他都全部承包。”穆晓棠说,习书以后的她不复以往的“碎碎念”,家庭氛围更加和谐,自己的书法技艺直线上升。

一次,我市举办电视书法大赛,穆晓棠有幸入选。举办方要求作者现场书写,在接到通知后,穆晓棠的所有时间都用来习练书法,为了拿出最佳水平,她写好后就找朱效玉、范海波、李力增等我市知名书法家指点,每天都在练习、修改、再练习、再修改中不断往复,最终取得了不错的成绩。

在创作中,她刻苦学习各名家书贴,努力挖掘其精髓,并在继承中追求创新。2018年,穆晓棠再次向自治区级展览投稿,成功入展内蒙古自治区妇女书法篆刻展,拿到了成为自治区书协会员的“入场券”。

读万卷书、行万里路。“愈深入愈觉得自己无知。”穆晓棠说,学书贵在修炼内心的精神,而一幅成功的书法作品不仅主体要写得好,还需落款、印章、结词等内容的加持,唯有读书能够充实自己。当读书成为她的日常,腹有诗书气自华便是她如今的写照。

人物小传

穆晓棠,内蒙古自治区书协会员,市书协会员,乌海女子书协会员。

2012年,作品获“蒙牛情”内蒙古第三届草原母亲节女子书画摄影展优秀作品。

2013年,作品获“劳动者之歌”全市职工书画摄影展软笔书法三等奖;作品入选《乌海市书法篆刻作品集》第十集。

2015年,作品获中国书法城·乌海全民电视书法大赛三等奖。

2016年,作品获庆祝建市四十周年“中国梦·劳动美·墨韵乌海情”书画摄影展优秀奖。

2018年,作品入选内蒙古自治区妇女书法篆刻展;作品获海勃湾区第四届社区居民书法(楹联、春联)优秀作品奖;作品入选“中国书法城·乌海命名十周年”首届乌海行草书法展。

2019年,作品入选乌海市第五届全民书法临帖大赛。

2021年,作品入选内蒙古“笔墨聚力 以艺抗疫”网络书法展。

2023年,作品获“喜迎二十大礼赞新时代”书法作品展优秀奖。

[手机扫一扫]