王永忠:学而致远,泼墨人生

张丽阳

2023年09月12日

王永忠笔耕不辍。

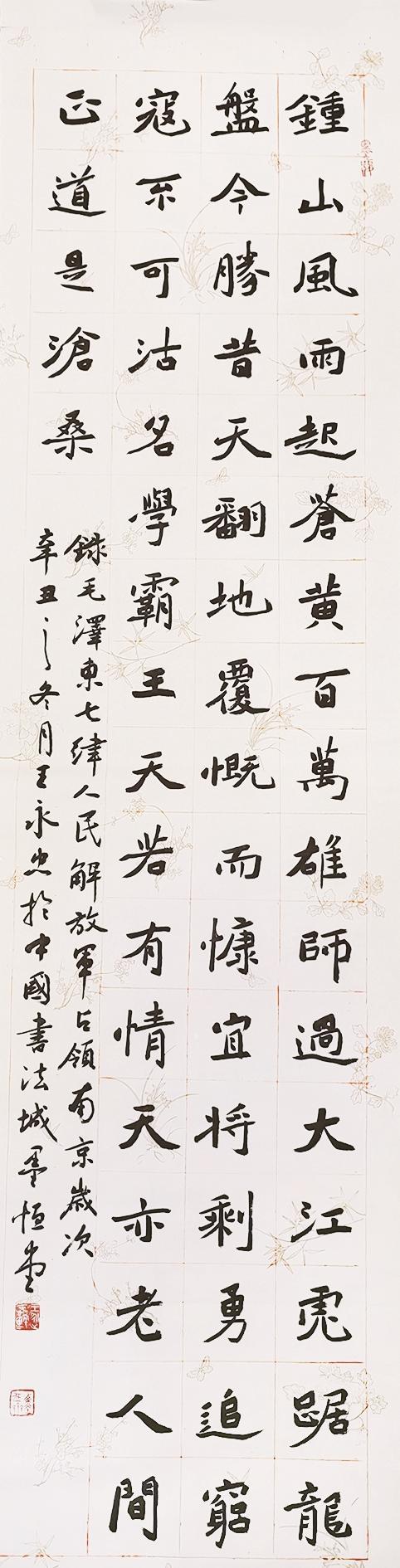

楷书 录毛泽东《七律·人民解放军占领南京》

■“两个打造”·乌海文化人

文化是一个国家和一个民族的灵魂。文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,本报推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

书法因其独特的雄浑之美,使得文人墨客为之倾心。王永忠40年如一日,临池不辍,锲而不舍,在艺术之路上不忘初心,传承、弘扬中华优秀传统文化,用书法书写着自己的泼墨人生。

书香熏陶,兴趣引领

“我小时候,信息不发达,书信是亲人们交流的唯一途径。那时我三叔在西安交大上学,写的一手好字,每当收到三叔的来信,看着信纸上那一个个方方正正、笔力遒劲的字,我就很羡慕。”王永忠说,“于是我就在家里模仿他的字迹练字,希望有天也能和三叔一样,写一手好字。”

上了小学,王永忠出色的字迹让他在班级中脱颖而出。“有一天,班主任把我叫去,说我观察你好久了,你这作业是家里人给写的吧,小孩怎么能写这么好看的字。我一听就笑了,心想今天必定让你们大开眼界。”王永忠说,“班主任叫了一屋子老师过来,叫我写几个字看看,我写完老师很吃惊,觉得我写得很不错。”老师们的赞赏更让王永忠信心满满。

初中时,家附近没有会书法的人,只有王永忠写字写得还不错,他的父亲就鼓励他:“家里往年都是求人给写春联,现在你既然写得不错,不如家里的春联就你包了吧。”就这样,王永忠有了一个展示自己的平台。随着时间推移,左邻右舍也来求春联,每每听到夸赞,成就感便油然而生,让他更加坚定了练习书法的决心,也督促自己一定要把字写得更好。

“要说后来学习篆刻,也是受了书法的引导。很多人自己的书法作品就用自己篆刻的印章,所以我也有意学习,想给自己雕一块,最后都没能学会。直到有一次我将自己的作品送去装裱,恰好碰到一位精通篆刻的老师,从那以后就和这位老师一起学习。”王永忠表示,篆刻和书法不同,需写反字,要有书法基础,还要学会篆书。篆刻以书法为基础,而篆刻的学习还能促进书法长进。

“年轻的时候,从来没有休息一说,工作时认真工作,到了休息时间,我就和书法篆刻打交道,这是遵从内心兴趣的一种追寻。”正因如此,看似漫长而孤寂的艺术之旅于王永忠看来,却成了自在且充实的个人时光。

久久为功,融会贯通

高中毕业后,王永忠参加工作,又报名参加了中国书画函授大学乌海分校的书法班,从这里,他才正式开始自己的书法学习。

“以前都是临摹,并不了解这个字怎么写的,如何连贯在一起,直到跟随各地的名师学习,才发现之前那些想不通的关节茅塞顿开。”王永忠说。

王永忠表示,魏碑书法都是拓片,需要通过刀锋看笔锋,即通过刀锋的走向还原成以前的书写状态。王永忠说:“在和老师学习前,我并不明白字体之间各个笔画的呼应关系,字很是呆板。上课后我学会了笔墨之间、笔画之间的关系,这样才能让书法融会贯通,笔走龙蛇。”

王永忠在不断地学习中探寻自己的方向,“多年学习使我发现,不断交流,和不同书法创作者交流,观看书法展,都能集思广益,学习到他人的精华,而使得自己的书法有长进。”王永忠说,“同时,好的师父能带领人突破认知上的局限,但只有亲身实践才能将理论运用到实际艺术生产中。因此,名师的点拨和自我的提升,二者不可偏废。”

但好的创作绝非照搬,从古至今,所有门类的艺术创作都是站在巨人的肩膀上进行个人艺术风格的创作,这既有别于一味摹仿,也不同于标新立异。王永忠认为,独特性不等于随意而为,而是应该立足在基础之上,又有着独具特色的创作,每个艺术家心里都应有对艺术的基本认同与努力的方向。

在深研碑帖的同时,王永忠兼攻篆刻。几年来,他宗法秦汉,兼及古玺、封泥,后师晚清大家黄牧甫。创作中,他遵循“印外求印、广采博纳”,追求“方寸之间、万千气象”之境界。“古人认为,篆刻必先篆后刻,甚至有‘七分篆三分刻’之说。因此,我在学习篆刻的同时,认真临写了《峄山碑》《毛公鼎》《袁安碑》、石鼓文等篆书碑帖。”王永忠说,这些年来,他已刻有几百方印,刻刀也用坏了十多把。王永忠说:“幸而十多年过去,在篆刻上也小有成就。”

钟情魏碑,学无止境

“魏碑朴拙险峻,舒畅流丽,既中正大气,又灵动自由,我从一开始见到,就爱上了魏碑字体。”多年来,王永忠从帖碑入手,书法五体均进行过深入而广泛的研习,帖宗二王、颜柳,碑走汉魏,其中尤钟情于魏碑,于魏碑也用功最勤。

“直到现在,魏碑仍是我的主攻方向。魏碑是我国南北朝时期北朝文字刻石的通称,是书法史上承前启后、继往开来的过渡性书体,也是中国汉字演变的重要环节。大体可分为碑刻、墓志、造像题记和摩崖刻石四种。此时书法是上可窥汉秦旧范,下能察隋唐习风。魏碑书法对后来的隋唐楷书体的形成产生了巨大影响。这么多年来,我先后临习过《郑文公碑》《张猛龙碑》《高贞碑》《李壁墓志》及《张玄墓志》等。”谈及魏碑,王永忠说:“历代书法家在创作中也多从其中汲取有益的精髓为己所用,丰富作品的艺术语言,提升作品的创作格调。”

在研习魏碑的过程中,王永忠还有自己的感悟,他注意到,魏碑书法是笔法与刀法结合的产物,经过了历史的风雨剥蚀,造成了魏碑碑帖一定程度的失真。因此,他特别认同启功先生的主张:“透过刀锋看笔锋。”学习魏碑,一定要了解刻碑之前字的原貌,不要被碑的表面现象所迷惑。

在作品创作中,王永忠将行草书笔意融入魏碑的书写当中,使得传统书写方式发生了微妙的变化,从而产生出流畅而又刚柔互济的艺术效果。

“我善写魏碑,也不会落下其他字体。实际上,在多年学习中,我发现越学越有很多该学。了解不同字体的书写,都会对我主攻的魏碑有补充、提升的作用,我想在我不断的实践与探索下,我的书法艺术将会更加精湛。”王永忠说。

虽不能至,心向往之,探索书法的道路漫长,王永忠还在路上学而致远,尽享泼墨人生。

(张丽阳 文/图)

人物小传

王永忠,内蒙古书法家协会会员,北疆印社社员,市书法家协会理事,民盟书画院院士。中国书法家协会培训中心研修班结业。

2013年,作品入展中国美术馆“翰墨长河”中国书法城·乌海书法美术摄影展;作品入展内蒙古自治区第五届书法篆刻作品展。

2014年,作品入展第七届中国·临沂中小学生书法节教师组作品展;作品入展奥淳杯·第三届内蒙古青年书法篆刻作品展。

2015年,作品在中国书法家协会书法培训中心教学成果作品评选中获优秀奖;作品入展首届“王冠杯”全国书法展。

2016年,作品入展中国书法家协会书法培训中心教学成果作品展;作品入展内蒙古自治区第六届书法篆刻作品展。

2019年,作品入展内蒙古自治区第七届书法篆刻作品展。

[手机扫一扫]