杨红颖:感受翰墨飘香的古风美

赵荣

2023年09月19日

杨红颖习书收获快乐。

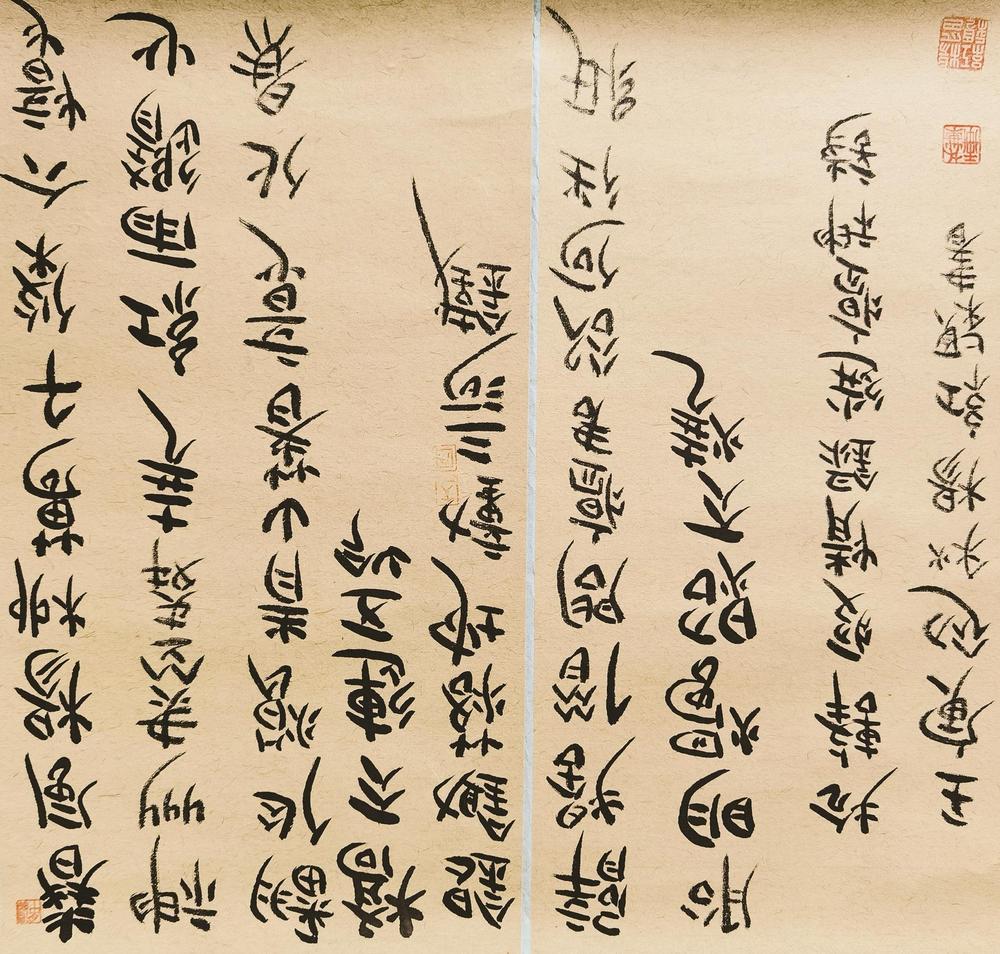

杨红颖书法作品秦简《送瘟神》。

■“两个打造”·乌海文化人

本报记者 赵荣 文/图

文化是一个国家和一个民族的灵魂。文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,《乌海日报》推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

她热情开朗、勤奋好学,待人友善大方;她习练多种书体,却独爱简帛书的古风古韵;她的书法作品庄重典雅,曾多次入展省市级书法展。她就是自治区书协会员杨红颖。

让热爱由心萌发

杨红颖生于矿区、长于矿区。

她小的时候就像父亲的小尾巴,父亲走到哪儿,她跟到哪儿,就连父亲闲时练字她也要站在一边看。“父亲的钢笔字很好看,一有空闲时间,父亲就会端坐在卧室的写字台前,拧开钢笔,在稿纸上沙沙地写着。”杨红颖回忆,那时的她懵懂中对书写心生欢喜,渐渐在父亲的教诲中感受到书法可以表达的情绪远远超过文字本身的意义,不同的笔触、力道、风格,所书写的汉字传达的情绪都会不一样。不知不觉,也启蒙了她对书法的兴趣。

学生时代的杨红颖不仅学习成绩好,字也写得漂亮,常常受到老师的夸赞。“那时候好像也没有专门的书法培训班,对于作业老师也只要求字迹漂亮工整。”杨红颖说,直至工作成家,自己一直没能再接触书法,曾经那颗还未萌芽的种子只能埋在心田,等待破土而出的时机。

杨红颖的女儿升入高中后,作为后勤的她和丈夫,一个主内负责洗衣做饭、陪读,一个负责接送。“每天忙碌完工作和家务后,我就在客厅里待着,夜晚的时间变得格外无聊和难熬。”杨红颖说,“心里总想做点儿什么,脑海里千头万绪,却抓不住重点。”

有一次,她偶遇好友高英。聊天中得知高英闲暇时间里习练书法,还结交了一些良师益友,就连生活也变得充实而多彩。听了高英的故事,杨红颖觉得,“我对书法也感兴趣,何不跟着她一起学习。这样在晚上陪孩子学习的时间里,也有了可以做的事儿。”杨红颖说干就干,挑选毛笔、买字帖、练习纸等书法用具,还报名参加了高英开办的书法培训班,开始习练书法。

从坐姿、握笔、起笔、用笔、临摹开始学起,什么都不懂,什么都要问,授课老师不厌其烦,周围同学也热心帮助。“刚开始的时候毛笔不受控制,抖得特别厉害,字也写得不好。”杨红颖说,当她灰心气馁时,高英对她不断鼓励、反复示范,就连作品的叠纸、打格都手把手地教。

兴趣为师,勤奋为友。《曹全碑》《礼器碑》等碑帖她都习练,女儿学到几点,杨红颖就练到几点,甚至有时候女儿已经入睡,她还欲罢不能。在2015年我市举办的第三届全民书法临帖大赛中,杨红颖投稿的作品获得了成人组三等奖。“那年刚开始练,虽然有了不小的进步,但心里却直打鼓,生怕别人笑话。白天忙工作、下班忙家务,就利用晚上的时间勤学苦练,周末再带着自己比较满意的作业上交。老师一边批注、一边讲解,回到家再不断修改、习练,最终拿出老师满意的作品。”杨红颖说,就是这一次比赛给予了她奋笔疾书、砥砺前行的动力和勇气。

把勤奋当作快乐

杨红颖报名参加了书法家崔胜辉在我市开办的书法导师班。在上课过程中,每天的时间被安排得满满当当,晚上还有自习。崔胜辉老师一看到她写的字,一针见血地指出她在用笔、墨量上的问题。“每次写字不必让毛笔蘸满了墨汁,这样写出来的字精气神不足。”崔胜辉老师说的话杨红颖记在心里。“反复习练,不断找出问题,认真改正。这样刻苦的学习令我在书法上有了质的飞跃。”杨红颖笑着说。

高英到外地发展后,杨红颖开始跟着雷平继续习书练字,所习字体也从隶书向着简帛书转变。“雷老师书法知识渊博,因材施教。根据我的性格和习书特点,他建议我习练简帛书。”杨红颖说。

面对简帛书一无所知的杨红颖,雷平找来一堆自己收藏的资料、字帖,让我先从了解字体来源、历史等方面入手,最后再开始习练书写。“当时,学习书写简帛书的人并不多。每天有空了就看资料,乏味了就练字。”杨红颖说,她开始习练《里耶秦简》,越是深入学习,越觉得书法魅力无穷。简帛书自由、不拘、简捷、轻松,古风古韵的字里可谓“妙趣横生”。在这个书写体中,汉字构型的随机化、用笔形态的杂糅化是一种普遍的存在。书写,让人体会到“无法无天,天真烂漫”的书写境界。在创作时,又有着巨大而又无穷的创造空间,可以体会到许多出人意料、鲜活动人的“野趣”。简帛书“原生态”的审美让杨红颖窥探到了书法的另一番天地。

有着楷书、隶书的功底,杨红颖感觉习练简帛书应该没问题。可在实际操作中她发现,自己中锋行笔的能力还不足,而这必须通过篆书练习来改善。她便找来篆书的字帖重新写,一点点、一步步……

“学习书法的过程中,我也学到很多我国传统文化,比如文言文、唐诗宋词等文学知识,各个朝代的历史、文字发展过程等史学知识。日积月累,就连自己的审美也得到了提高。”杨红颖开心地说,如简帛书作中,有相当数量的作品是无从查考作者姓名,如秦汉简牍、晋人残纸、魏晋砖刻、唐人写经等。简帛书不仅是研究书体演变的重要实物资料,而且从书法艺术角度来审视,它们也极具艺术价值,可以给我们多方面的启示。

将荣誉当成回忆

成为内蒙古书法家协会会员其中一个条件便是作品须两次入展由内蒙古书法家协会主办的展览。“近些年书法受到的重视程度不言而喻,书法专业更是目前考生选择的热门专业,所以在每次投展的作者当中有很多书法专业的在校大学生。对于我这样半路出家的人来说,竞争非常激烈。”杨红颖说。

2018年,当自治区举办首届妇女书法篆刻展的消息传来,杨红颖并没有什么想法。“当时我并没有信心,自己不过习练了3年,水平有限。可雷老师不断鼓励我,他告诉我,每天埋头苦练,也不知自己写得如何,投一投展,一切就会见分晓。”杨红颖说,雷平老师要求我把每一次临帖当作创作来认真对待。

第一次参加高规格的赛事,作品纸张怎么选,格子怎么画,哪种书写形式好,如何调配墨色等方面都要细细考量。在雷平老师的敦促鼓励下,杨红颖努力写好每一个字。每天完成工作后便投入到书法的习练和创作当中。“临到截稿的前一天晚上,我还在奋笔疾书。”杨红颖说,当晚已经写好了一幅作品,等待墨干的过程中,她挥手扇风,养了多年的小猫以为主人在和它玩耍,一爪子挠破了作品。当晚,女儿占据餐桌一隅赶设计稿,杨红颖则迅速调整状态,继续投入到新的创作中。从夜幕降临到晨光熹微,她终于写出了自己满意的作品。“顾不上休息,还得拿着作品去装裱、邮寄。”杨红颖说,家里的老人不理解我为什么这么忙,为什么对书法这么执着,总是说看会儿电视,歇一歇不行吗?干啥把自己整得这么累。杨红颖笑着说:“可能就是不知不觉,已深入骨髓的热爱吧。”

有了目标才有奋斗的动力,当作品成功入展的喜讯传来,杨红颖也有了新的目标。第二次入展是2020年“弘扬蒙古马精神”文艺精品创作工程 ——2020年蒙汉文书法篆刻作品展。“第二次,我准备的作品是秦简,虽然习练这种字体的时间不长,但前期却付出了很大的努力。”杨红颖说,每一次入展或获奖都是检验自己习书阶段进步与否的最好方法,能入展虽有喜悦,但更多的是激励自己继续学习的动力,不能入展也不会气馁,而是总结方式方法努力提高。

畅游在书法的世界,才知其浩渺无边、博大精深。杨红颖说:“越是喜爱,就越想深入学习,也就越发觉自己的不足。最后悔的是人生短暂,而自己的书法学习开悟得晚,需要学习的东西还有很多,感觉时间紧迫。接下来,我想要系统地学习汉字的演变过程及中国书法史等内容。所以我要争分夺秒,不浪费每一天,让生活更加丰富多彩!”

人物小传

杨红颖,内蒙古书法家协会、乌海市书法家协会会员,市女子书协副秘书长。

2015年,作品获乌海市第三届全民书法临帖大赛成人组三等奖;

2017年,作品入展乌海市第四届全民书法临帖大赛;

2018年,作品入展内蒙古首届妇女书法篆刻作品展;

2020年,作品入展“弘扬蒙古马精神”文艺精品创作工程 ——2020年蒙汉文书法篆刻作品展;

2020年,作品获乌海市第三届青年书法篆刻精品展中获得优秀奖;

2021年,作品入展庆祝中国共产党成立100周年内蒙古女子书法网络展;

2022年,作品入展第二届内蒙古自治区书法临帖展。

[手机扫一扫]