中国乡村振兴的时代画卷

2023年09月21日

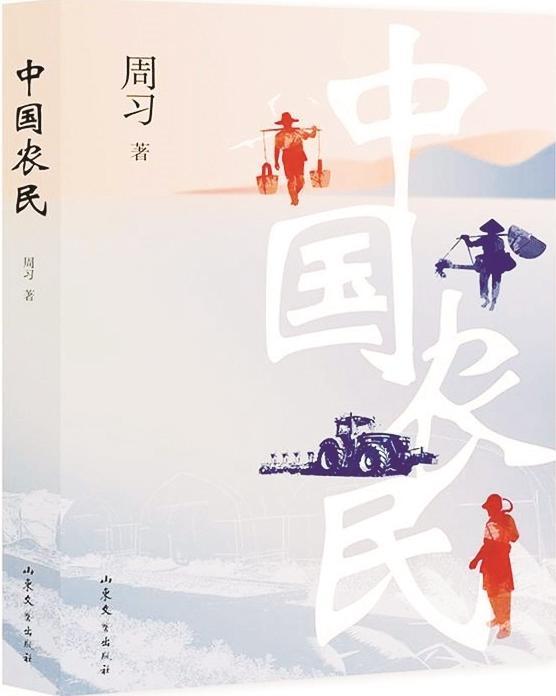

书名:《中国农民》 作者:周习 出版社:山东文艺出版社 出版时间:2022年12月

随着社会的不断进步和生产生活方式的快速发展,近年来以农民为主要对象的文学创作也在逐步转型。长篇小说《中国农民》,从阅读体验的角度讲,改变了我们对农民群体的传统认知;从文学创新的角度看,塑造了全新的农民形象,拓展了农民主题的文学创作空间。

作为一名女作家,本书作者周习跋涉山河,在行走中创作了《土窑》《盐碱地》《天干地支》《行走乌蒙》《碧海金滩北戴河》等一批有生活温度的作品,在虚构与非虚构写作之间,她自由切换,但是无论如何,她的起点和落笔,都关注现实生活以及普通人的喜怒哀乐,长篇小说《中国农民》延续了这一创作特点,同时又在人物形象塑造方面有新的突破。

《中国农民》取材于周习的家乡山东寿光,是以县委书记王伯祥为原型创作的长篇小说。寿光是著名的蔬菜之乡,周习之所以在这部小说中把文学的地理坐标选择在故乡,因为她熟悉这片土地,对乡亲们怀有深情,同时也见证了家乡的沧桑巨变。

小说主要讲述了一个叫菜乡的地方,出身农民、被老百姓称作“百姓书记”的王为民,领着农民勇闯农业科学领域,创建九巷蔬菜批发市场,进而发展成蔬菜批发市场的故事。同时,小说塑造的人物王为民,带领韩大山、王仁义等农民种植推广冬暖式大棚,五年建起三万多个,并成为农民家庭的绿色银行,三元朱村成为乡村振兴的典范,稳居全国百强,菜乡成为中国一号菜篮子。小说中不仅塑造了新时代农民敢想敢干的文学形象,还塑造了全心全意为人民服务的好干部形象。

《中国农民》中的地名、人名尽管是虚构的,但农民们奔小康的故事在现实生活中有迹可循。这部小说与其说是为新时代的农民作传,还不如说是一幅中国乡村振兴的时代画卷。一直以来诸多文学作品对农民的书写就是“苦难”和“受压迫”。新中国成立之后,广大农民翻身做主人,文学作品紧跟历史,其农民的文学形象也发生变化:如20世纪50年代众多文学作品展现农民“站起来”;80年代文学作品展现农民“富起来”;而体现农民“强起来”的作品并不多见。党的十八大以来,农民的社会地位、生产收入、生活条件和幸福指数,较之以前有显著提升。文学创作中关于新农民的文学形象塑造,也呼之欲出。聚焦乡村振兴和新时代农业农村农民主题的文学创作,是作家的时代之责,不可回避也不能回避。长篇小说 《中国农民》的问世,就是有力的文学之答。

读《中国农民》不难发现,这部长篇小说中的人物形象饱满、结构完整、时间跨度长。不仅从小说中全览农村的发展,还能了解农民的精神成长历程。小说用笔深情,用情淋漓,生动阐释了“幸福都是奋斗出来的”的深刻内涵。小说中,没有博人眼球的离奇情节,对“三农”理念更没有夸夸其谈。《中国农民》的特色就是立足现实生活,密切关注时代发展进程中农民命运的“起承转合”,继承了《山乡巨变》《暴风骤雨》《创业史》等优秀长篇小说扎根中国大地、站稳人民立场的优良传统。再则,这部小说中于无声处传递着一种精神的力量,鼓励青年们投身希望的田野,在干事创业中书写青春华章。

笔者认为,现实主义维度下农民主题的文学创作,尤其是小说创作,首先要扎根生活厚植人民情怀。任何文学创作都是从生活中来,到生活中去,若要用小说讲好农民故事,作家们必须迈开腿、俯下身,走进农民的生活和劳作现场,倾听和了解他们的真实诉求,和他们心连心打成一片。只有这样,作品才会“沾泥土”“带露珠”“冒热气”,塑造出有鲜明时代特征的新农民文学形象。其次,要锤炼有审美品位的文学语言。无论是现在还是将来,农民这一最广大的群体,依然是文学创作中重要的命题,写好了中国农民故事,也就写好了中国故事。

(转载自《西安日报》)

[手机扫一扫]