矿山文学: 屡获佳绩 薪火相传

韩建慧

2023年10月31日

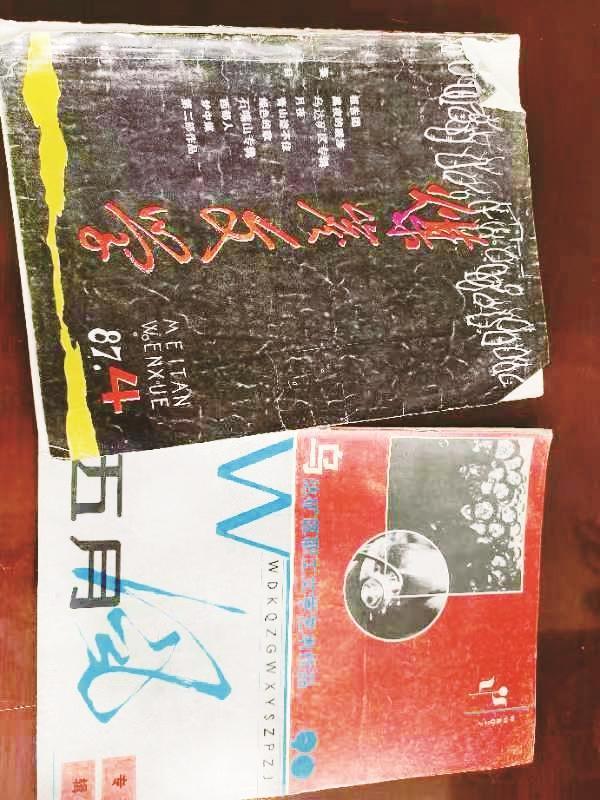

当年好多矿区文学作品都发表在《煤炭文学》《五月风》这两本期刊上。(张一龙 摄)

■唱响‘北疆文化’品牌·文化会客厅

本报记者 韩建慧

开栏语

文化是一座城市的灵魂,是城市外在形象和精神气质的有机统一,也是城市内涵、品质、特色的重要标志。

乌海是一座因煤而建、因煤而兴的移民城市,20世纪50年代末,来自天南地北的建设者因煤炭开发在这里相遇,在这块沃土上创造着财富与价值,并形成了多姿多彩、璀璨夺目的文化,有文学、绘画、书法、摄影、赏石、戏曲……在丰富着老百姓的日常生活的同时,也涵养着城市的独特气质。

为探寻乌海地区有价值的文化现象,深层次研究各类文化现象给乌海人带来的丰富体验,本报特开设“唱响‘北疆文化’品牌·文化会客厅”栏目,邀请学者、业内人士、专家以嘉宾漫谈的形式,探讨引人注目的文化话题,讲好新时代乌海故事。

文学具有关照现实的特殊价值。高尔基曾说:把文学叫做“人学”,因为文学的本质与人分不开,与人类社会分不开,与人类社会的现实发展进程更分不开。

乌海在源源不断地奉献乌金宝藏的同时,也走出了一批又一批文学人才。从二十世纪六七十年代开始,矿山中走出了许多作家、诗人,以矿山为背景的文学作品占据了乌海文坛的半壁江山,矿区作者屡屡获奖。

从二十世纪五十年代末发端,六七十年代渐进,八九十年代繁荣,至今仍令人瞩目。矿山文学用一甲子的时光走过一段不平凡的历程,为世人留下了值得称道、探索、效仿和学习的“矿山文学现象”。

可以毫不谦虚地说,正是矿山文学,引领了乌海文坛的兴盛和发展。

矿山文学缘何而起,缘何而兴,这是我们想要探寻的过往。

矿山文学近况如何,将向何处?这是我们将要畅想的未来。

为充分探寻乌海的“矿山文学现象”,本期我们邀请了温治学、 张宝桥、许培龙、马燕、陈玉亮、李荷花、付兰伟、张红兵等一起探讨乌海的“矿山文学”。

“我作为一个把经历与命运和煤矿紧紧拴在一起的人,强烈地感受到矿工们所遭受的种种困难,以及他们独特的承受方式。我必须找到一种情感宣泄的途径,于是我拿起了笔。”

——温治学,中国作家协会会员。曾任中国煤矿作家协会副主席、神华集团作家协会主席。

前不久,“徐矿杯”第八届全国煤矿文学乌金奖获奖篇目揭晓,温治学凭借短篇小说《永远的大青骡》摘取此奖,这已是他第二次获此荣誉。

全国煤矿文学乌金奖是煤炭系统文学创作的最高奖项,五年才评选一次,自1984年创办至今,举办过八届,是煤矿文学发展史上一个具有现实意义与广泛影响的文学奖项。

作为乌海矿区文学的领军人物,对于矿区文学缘何而起、因何而兴,温治学首先谈到了这样一段往事。

“说起乌达矿区的文学创作,不能不提到2008年发生的事情:一个走过五十年风雨历程的大型国有煤炭企业成为过去式,复杂的情绪笼罩在人们心头,久久不能释怀。

但令人欣慰的是,也是在这一年,当时的乌达矿业公司做了一件很有意义的事,矿区工会牵头组成一个专业水平很高的编委会,由著名作家乔澍声担任主编,编辑完成了40余万字,分上、下两卷的大型文学作品集《地火》。收集了半个世纪以来乌达矿区36位作者的182篇作品,包括小说、诗歌、散文、报告文学等。

后来,作为副主编的马燕告诉我,由于《地火》容量所限,只能从海量的作品中收录了其中一部分,让人十分惋惜。

这部由中国作家出版社出版的作品集尚未面世,就引起很大反响。中国著名作家、煤矿作家协会主席刘庆邦亲笔作《序》,给予高度评价。他说,乌达不但出煤炭产品,也出文学作品;乌达不仅在物质上为国家作出了贡献,在精神建设上同样作出了贡献。他还引用了一位诺贝尔文学奖获得者的话:人类的一切活动都是为了写进书中。刘庆邦还说,建设煤矿,是为了采取能源,是为了生存。把煤矿写进书中,煤矿就成了永久性的存在。”

永恒存在的,何止是一部《地火》,还有矿区的历史,它用一种艺术形式被记录了下来,其价值和意义,早就超越了这些作品的本身。

矿山文学,因矿区开采、矿工生活而存在,在很长一段时间里,像温治学这样对矿区怀抱着深刻感情的人纷纷提笔抒发这种情绪,逐渐便形成了独特的文化现象。这也让如温治学这样的文学实践者常抱理想:“如果一座城市呈现出异彩纷呈的局面该有多好,对于城市积累底蕴、提高品位、优化素质,其意义何其深远。所以,乌达矿区的文学艺术创作,具有开先河、树风气的引领作用。”他说。

“矿山文学之于乌海文坛,显然起到了打基础的作用。几十年来,从矿区中走出了无数的文艺爱好者,他们构成了我市诸多艺术门类的坚实基础,就这一点看,他们的作用是不可替代的。”

——张宝桥,中国作家协会会员,乌海市作家协会主席。

单调、荒芜的矿区之中,为什么会爆发文学的热潮?乌海市作家协会主席张宝桥说,不能忽视矿区原本就具有的文学基础。

“乌海是一座因煤而建、缘煤而兴的城市。基础结构就是先有矿后有市。很多后来在乌海文坛上鼎鼎有名的作家都曾有矿区生活的经历,比如阿梁、孙甲、尹君、乔澍声、温治学、徐利有、张一龙、陆乃明等等。他们当时生活在矿区或者在矿山参加工作,文学是他们在工作之余滋养精神世界的一种方式。

矿区作家的出现,显然具有引领作用。他们积极表达自己的思想感情、对生产生活环境的艰苦所保持的达观态度,都在一定程度上影响了当时人们的精神面貌,这也是矿山文学逐渐呈现出一种独特生态的原因。

当然,对于广大的作家以及文艺爱好者来说,除了表达的需要,还有改变生活环境的需求。以乌达矿务局为例,几乎历任领导都对文化建设非常重视,不少领导本身就具备深厚的文字功底和文化水平,他们鼓励、重视文化事业,这也是矿区文化事业进步和发展的源泉。”

“煤炭基地建设发展催生了矿山文学,文化阵地建设和激励机制又推动了这项事业的不断发展,在之后的若干岁月中,矿山文学不但为乌海地区早期戏曲音乐作品添加了养分,也为地区书法艺术等增添了色彩。”

——许培龙,内蒙古作家协会会员,乌达区作家协会主席。

多年的矿区生活,曾是许培龙创作的富矿。许培龙是乌海文坛的佼佼者之一,不但在文学创作方面成就斐然,在音乐作词作曲领域也同样有发言权。谈及矿山文学的兴起及发展,他这样回忆——

“煤炭基地的开发建设和两大矿务局的兴起,不但为乌海地区带来了第一批常住人口和产业工人,也让这片热土上涌现出百花齐放的文化景观。

以乌达地区为例,从二十世纪六十年代起,乌达矿区就涌现出一大批优秀的文学创作者。他们曾先后在国内、省内、市内、系统内诸多报刊杂志上,发表了许多的小说、诗歌、民歌、散文、寓言、儿童文学、报告文学、小戏、电影文学剧本等文学作品。乔澍声的长篇小说《沙海觅踪》《魔影下的闪光》相继由内蒙古人民出版社出版;高秋声1993年出版了《秋声诗词选集》;王玉坤1998年出版诗集《北方门前》;石利蒙1999年出版诗集《北方家族》;折常富2001年后出版了《阴阳脸》《黑蟒》等文集;杨星灿从2008年起出版文集《煤城写真》等;刘端祥发表了长篇三部曲《牺牲》。

同样,文化阵地建设和激励机制也推动了矿山文学事业的不断发展。早在1970年,乌达矿务局就举办了文艺创作学习班。邀请孙甲等知名作家讲授写作知识并组织了研讨,让大家收获颇丰。此后多年,无论是《乌达矿工报》的沙枣花副刊,还是《乌海日报》举办的各类征文活动,都给广大文学爱好者提供了文学鉴赏、学习和创作园地。”

矿山文学不但繁荣了矿山文化,也给矿区艺术提供了养分。许培龙回忆,二十世纪七十年代,矿区就走出许多后来在音乐、书画方面卓有成就的人才,也正是因为如此,乌海的书法艺术同样有不可忽视的矿山文化元素。

“本土的文学阵地为文学青年提供了展示自我的良好平台,如一方沃土滋养着广大青年的文学细胞,为壮大乌海文学事业发挥着积极的促进作用。”

——马燕,中国煤矿作家协会会员,内蒙古作家协会会员。

——付兰伟,海勃湾区作家协会副主席,乌海能源公司作家协会秘书长。

矿山文学的繁荣发展离不开文学阵地的辅助。1959年乌达矿务局创办《乌达矿工报》伊始即设副刊,后几番沉浮,到1985年再复刊时,已经成为矿区文学爱好者的创作园地。

有同样功能的,还有《海勃湾矿工报》《乌海能源报》《乌海日报》副刊等等。这些文学阵地,发表了大量的文学作品,大大提升了文学爱好者们创作的热情。

马燕与付兰伟都曾做过副刊编辑,谈及文学平台对于文学爱好者的引领时,他们都有深刻感受。

“对于文学爱好者来说,《乌海日报》《乌达矿工报》《草原》文学期刊等阵地非常重要。如《乌达矿工报》曾多次举办温治学、李守义、陆乃明等个人作品研讨会,举办‘黄金杯’‘天一杯’‘虎山杯’等征文大赛,这些活动为提升矿山文学的整体水平起到了积极作用。”马燕说。

“我在矿区出生,在矿区成长,文学曾是我最初的梦想。很多年前,我还是矿务局下属电厂锅炉车间的一名司炉工,生产环境艰苦,劳动强度也很大,偶然抱着尝试心理写了一篇稿子居然发表了,当时内心的激动无以言表。

此后,手中的笔就没有停过。不管工作再忙再累,只要有时间,就会把自己关于工作和生活的所思所想所悟,流出笔尖,落在纸上。

后来,由于工作变动,我担任过一段时期《乌海能源》报的副刊编辑。每天接到大量的投稿,从那些稿件中我似乎看到了当年自己的影子,很多青年矿工的文字里有激情、有感悟,却少了些思想的高度和逻辑的清晰,显得青涩稚嫩,没有章法。我认真遴选、细心修改、精心打磨,遇有基层通讯员的电话或微信求教,我也会耐心解答,鼓励矿山青年增强自信,坚持写作,这可能就是矿山文学传承的性质吧,一代又一代,薪火相传。”付兰伟说。

“越是沉默,越要输出;越是封闭,越要表达。在那些青春岁月里,是文学给予我希望和梦想。”

——李荷花,内蒙古作家协会会员,海勃湾区作家协会主席。

——陈玉亮,中国煤矿作家协会会员,内蒙古作家协会会员。

文学对于当时的矿区青年们意味着什么?李荷花和陈玉亮说,意味着生命,意味着精神食粮。

1982年,18岁的李荷花在老石旦矿参加了工作,面对黑黝黝的矿山,年轻的女孩沉默了。

“每个年轻的生命,都在渴望鲜活多彩的世界。封闭的大山和沉默的生活,让我们抒发和表达的欲望越来越强。那时候我最盼望的事,就是接到市里举办青年文学笔会的那一纸通知,在那个传递信息还要靠书信的年代,提前两周邮寄的一页薄纸,就是我全部的快乐。

文学青年们聚在一起,讨论普希金、讨论雪莱,讨论海子、舒婷、北岛和顾城,二十世纪八十年代是文学极为活跃的年代,而我们枯燥的矿区生活,也正因为文学的魅力而变得多彩。”

李荷花记得,她第一次去北京,就是去参加一场文学活动。这是她第一次走出大山,走到万众瞩目的首都。

“矿上特别爱惜文艺人才,凡听说有活动,都积极支持我们参加,矿山的胸怀是博大宽宏的,矿区人对知识和文化,始终保持着天然的敬畏。”

也正是因为这种原因,与李荷花同期的矿山青年们,找到了单调生活和繁重劳动之余滋养灵魂的途径,他们创作着以自身环境为基础的,带有浓厚矿工职业色彩的文学作品,并从中受益,甚至改变了人生轨迹。

陈玉亮就这样讲述自己的过往——

“那年,我去领《中国煤炭报》副刊“太阳石”的一个征文奖,我的师傅将家里仅有的,为老母亲准备后事的1000元存折塞给我,让我随意取用。我没有取用,却永远记住了这份情。当时的苏海图矿党委主要负责人得知矿上出了个“文学青年”,想方设法将我借调到矿党委宣传部。仅仅6天后,当时的乌达矿务局主要领导将我借调到了局办公室,在局多种经营总公司办公室工作期间,局工会在经费紧张的情况下,积极支持我上了鲁迅文学院煤炭系统作家培训班。因为文学,我学会了感谢生活,用美好的眼光看待这个世界。”

“新时代,一切都不一样了,矿山在变,生产工艺在变,矿工生活在变。但矿山精神从本质上却没有变,那种艰苦奋斗的精神、勇于创新的精神、无私奉献的精神、团结协作的精神,仍然是新时代矿山文学的主基调。”

——张红兵,乌海能源公司作家协会会员,第八届全国煤矿文学乌金奖提名奖获得者。

矿山文学的过往如斯辉煌,矿山文学的未来又将向何处。新时代,矿工们所面对的环境发生了翻天覆地的变化,矿区这片滋养文学的热土,是否还能开出绚烂的文艺之花?于这些问题,张红兵有自己的见解——

“文学创作永远离不开火热的生活。只要有生活,就有创作的源泉和动力。乌海的矿山,是一笔宝贵的财富,矿山需要发掘、需要传承的底蕴越来越厚重,越来越深邃。同时,随着煤炭行业的发展,智能化、信息化的普及,矿山需要开拓、需要展示的文化越来越丰富、越来越多元,这都值得我们去探索、去传承。

新时代,矿山不一样了,矿工生活也不一样了,但属于矿山的精神底色却没有变。我相信,未来会有更多的文学爱好者,创造出更多更好的矿山文学作品,特别是反映新时代、新生活、新矿山、新矿工的文艺作品。”

[手机扫一扫]