我与“天马”情

赵荣

2024年01月03日

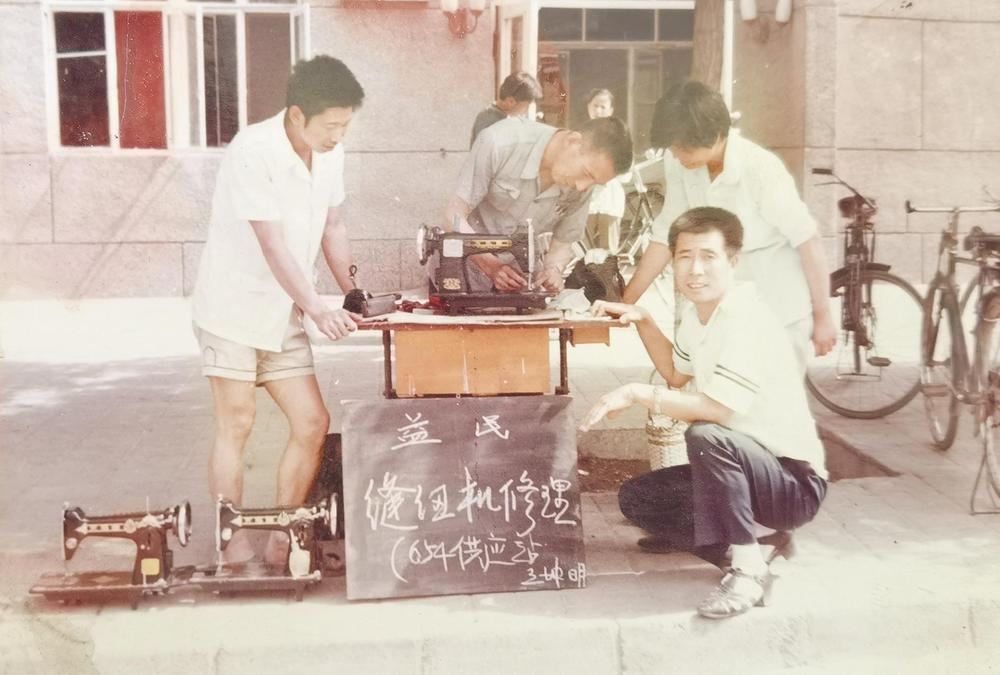

20世纪80年代,内蒙古第一通用机械厂技师王增明在海勃湾区新华东街摆摊修理“天马”牌缝纫机。 (王增明提供)

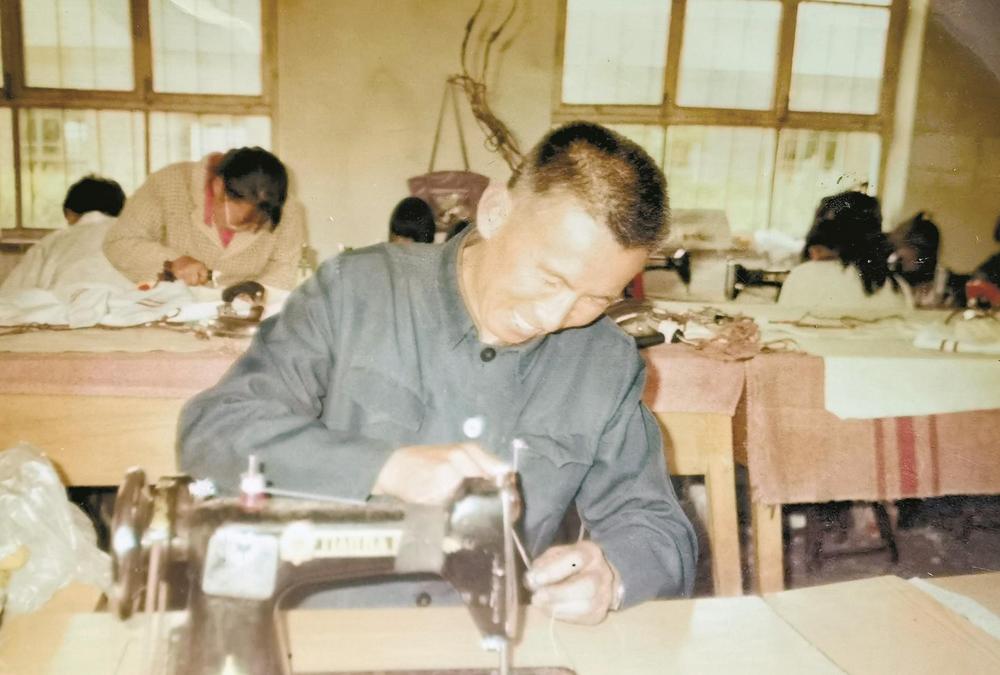

王增明到市三中职业班维修缝纫机的场景。(王增明提供)

拂去历史的尘埃,翻开珍藏的城市相册,乌达矿务局、红楼、乌海火车站、一通厂、跃进火力发电厂、漠中泉啤酒厂……一张张泛黄的老照片,记录着岁月,记录着往事,也承载着城市的生命脉动与发展变迁。

本报《影像乌海》栏目旨在通过同一地点新、老照片的对比,讲述难以忘怀的乌海故事,感受近50年城市变化的沧海桑田。

在20世纪六七十年代有这样一句俗语:新三年,旧三年,缝缝补补又三年。这缝缝补补靠的就是缝纫机。那个年代,一台小小的缝纫机,不仅是居家过日子的必备品,还寄托了人们对美好生活的向往和追求。

1980年,根据中央对国民经济调整的部署,全国各地军工企业纷纷“军转民”,我市“六五四系统”纷纷涉足轻工业,“天马”牌缝纫机就是在这时诞生的。据了解,当时内蒙古第一通用机械厂(以下简称一通厂)生产缝纫机时没有技术资料,便到上海的各大缝纫机厂寻求技术支持,王增明被派去上海缝纫机三厂学习过几个月。

据他回忆,1982年厂里计划试制“JA”型缝纫机,样式与天津生产的“牡丹”、上海生产的“飞人”一样。这种缝纫机虽然能吃厚(可缝布料厚度的指标),但样式不太美观,使用时声音也大。于是厂里决定改制“JB”型,外观与上海缝纫机三厂的“蜜蜂”牌类似,样式美观大方。“当年春,我们一行人到达上海,费尽周折才得到进入上海缝纫机三厂学习的机会。”王增明说,“生产线上流水作业,每个岗位都特别忙,我被分配到总装车间只能偷师学艺。为了节省时间,不能按工序学习,专挑难度大的工序来练,争分夺秒反复练习操作,学了一个星期就掌握了‘挑线机构’。”回到一通厂的王增明负责缝纫机装配工作。

一通厂以“蜜蜂”牌缝纫机为参照样机。很快,乌海的“天马”牌缝纫机商标注册成功。1983年初,缝纫机总厂样机出厂,同年6月,产品通过自治区技术监督局的鉴定,质量达到国家轻工业部颁发的一级品标准,填补了边疆地区民用缝纫机的空白。此后,缝纫机总厂又建成了年产10万台缝纫机的生产线,累计生产销售“天马”牌缝纫机17803台,产品不但畅销区内,还远销山西和陕北地区。当年,用过“天马”牌缝纫机的人评价说:“能吃薄吃厚,可以轧九层布。”

王增明告诉记者,后来他被调往六五四供应站,业余时间为居民、学校、服装厂修理各种缝纫机。钳子、扳子、螺丝刀、螺丝、机针、线锁等工具是他的伙伴,带着这些,他跑遍了我市的大街小巷。

一天深夜,已进入梦乡的王增明被阵阵敲门声惊醒。一名操着浙江口音的人用哀求的语调说:“师傅,我在你南边的自由市场做衣服,前几天揽下一批活,交货期已到,今天我想连夜干,没想到……”听到这儿,王增明披上衣服冒着严寒去帮忙维修缝纫机。当对方拿出钱酬谢,他不仅分文未取,还说:“这点小毛病哪能挣你的钱?”

一次,碱柜的一位农民托市里的亲戚请其上门修缝纫机。王增明利用星期天坐火车到碱柜站下车后,步行四五公里给修好。当主人要给他10元辛苦费时,他却说:“你家也不富裕,孩子这么多,就算我帮个忙吧!”而日常,他随身带着工具包,开会、串门时碰上谁家缝纫机坏了,随手帮忙。

第一张照片是在一次“学雷锋”活动中摆摊义务为市民修理缝纫机。“每天有不少人扛着缝纫机头前来,跳针、脱线、断线等问题都有,一上午修了十来台。还有不少人留下了地址,需要上门维修。当时报社记者马树河前来采访,为我拍下了这张照片。”王增明说,“第二张是为市三中职业班维修缝纫机拍的。当时,职业班学习缝纫技术的学生们根本无法解决缝纫机出现的各种问题,影响学习进度,我便隔一段时间上门维修一次,还将一些小问题的解决方法教给孩子们。”

随着时代的发展,一通厂生产的“天马”牌缝纫机早已淡出了人们的视线,但与“天马”缝纫机的感情却是王增明至今难忘的珍贵回忆。 (赵荣)

[手机扫一扫]