“冰棍儿——雪糕——”

赵荣

2024年06月03日

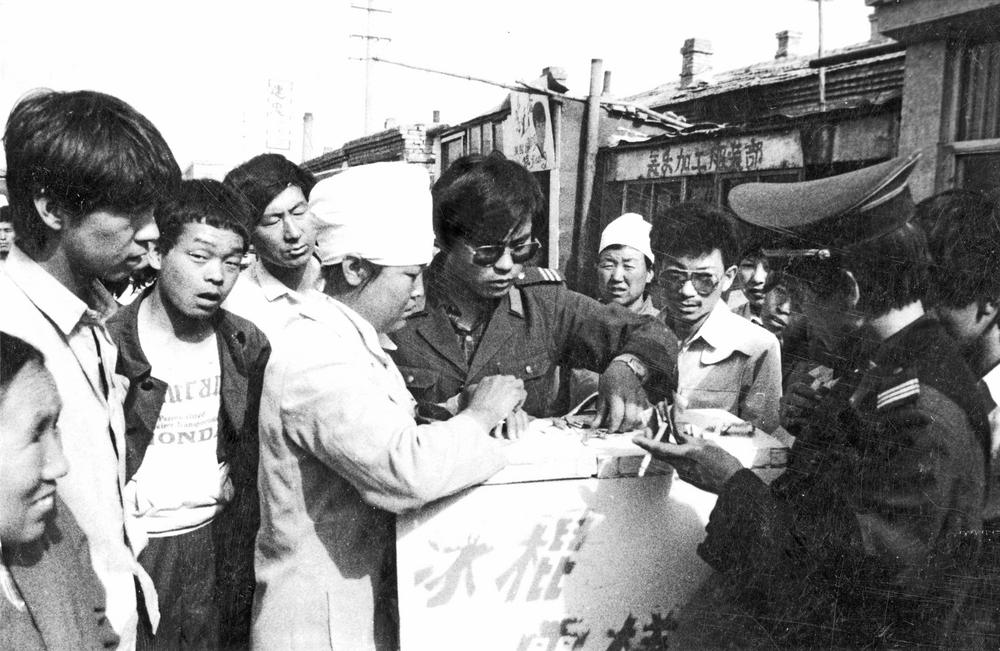

20世纪80年代,人们围着捂着厚厚“棉被”的冰棍箱购买雪糕。(张宝玉 提供)

“追着雪糕跑”是许多人的童年记忆。(张建荣 提供)

如今,各式雪糕充分满足人们的味蕾需求。(赵荣 摄)

■影像乌海

本报记者 赵荣

拂去历史的尘埃,翻开珍藏的城市相册,乌达矿务局、红楼、乌海火车站、一通厂、跃进火力发电厂、漠中泉啤酒厂……一张张泛黄的老照片,记录着岁月,记录着往事,也承载着城市的生命脉动与发展变迁。

本报《影像乌海》栏目旨在通过新老照片的对比,讲述难以忘怀的乌海故事,感受近50年城市变化的沧海桑田。

“冰棍儿——雪糕——”在许多“70后”和“80后”的童年记忆中,这样的吆喝声总是伴随着夏日炎炎的热浪,在午后穿墙而过。孩子们眼巴巴地看着母亲,等待家长无奈地喊上一句:“卖雪糕的,等等!”

当时,冰箱是个极稀罕的物件,普通老百姓想要吃冰棍儿、雪糕,就得竖起耳朵听着卖雪糕商贩的吆喝,通常是“人未到,声先至”。商贩大多推着一辆“二八”自行车,车后座上绑一个木板箱,箱子里全部用棉花垫围起来,以防雪糕化掉。雪糕商贩也是非常牛气的,箱子里的雪糕既不能看,也不能挑,孩子们全凭贴在箱子上的包装纸来选择,为的就是减少开箱次数,预防雪糕化掉。

冰棍儿从初期的糖精兑水到后来逐渐口味变多,如巧克力味、绿豆味等等,雪糕则在很长一段时间内都只有“奶油雪糕”这一种。冰棍儿和雪糕的价格多在五分钱到三角钱之间。

而在当时,绝大多数的冰棍儿、雪糕都源自我市本土最先打入市场的“302冷饮食品厂”。据《乌海市志》记载,1986年,我市建成投产了“302冷饮食品厂”,该厂隶属乌海市食品公司。公司有容量2000吨的冷库和占地2万平方米的批发销售市场,不仅生产蛋卷冰激凌、盒装冰激凌、紫雪糕、汽水,还拥有牛羊肉加工生产线1条、猪肉加工生产线1条,形成集贮藏、深加工为一体的生产格局,是乌海市肉类产品最大的加工基地。

1990年,在雪糕原材料大幅涨价的情况下,该厂坚持配方不变、风味不变、质量不变、价格不变、薄利多销,赢得全市消费者的信赖。那些年,“302雪糕”的产量以每年40%的速度递增,但仍然满足不了市场需求。进入6月,每天从5时到22时,提货的个体工商户络绎不绝,供货室人满为患。为了满足消费者需求,厂领导将供货时间由原来的每天10小时延长到15小时,厂行政领导昼夜轮流值班。

市场经济繁荣发展,改革浪潮奔腾不息。到1995年前后,我市本土的雪糕厂家已多达10余家,加之“伊利”等产品的强势入驻,市面上的雪糕从品牌、种类到口感,愈加丰富,曾经辉煌的“302雪糕”逐渐淡出人们的视线。

而今,雪糕不再是孩子们需要眼巴巴瞅着的“奢侈品”,冰箱、冰柜是家家户户的标配,超市里的冷藏区、冷冻区、保鲜区严格区分,里面储存的各色饮料、雪糕、冰激凌充分满足夏日味蕾的需求,然而,那“被冰棍粘住了舌头”“吮吸雪糕棍里的最后一丝甜味”“在快点吃和慢点吃中纠结”的场景仍历历在目。

[手机扫一扫]