杨留锁:变纸为画!剪纸艺人的“纸短情长”

李浩

2024年10月22日

杨留锁欣赏剪纸作品。

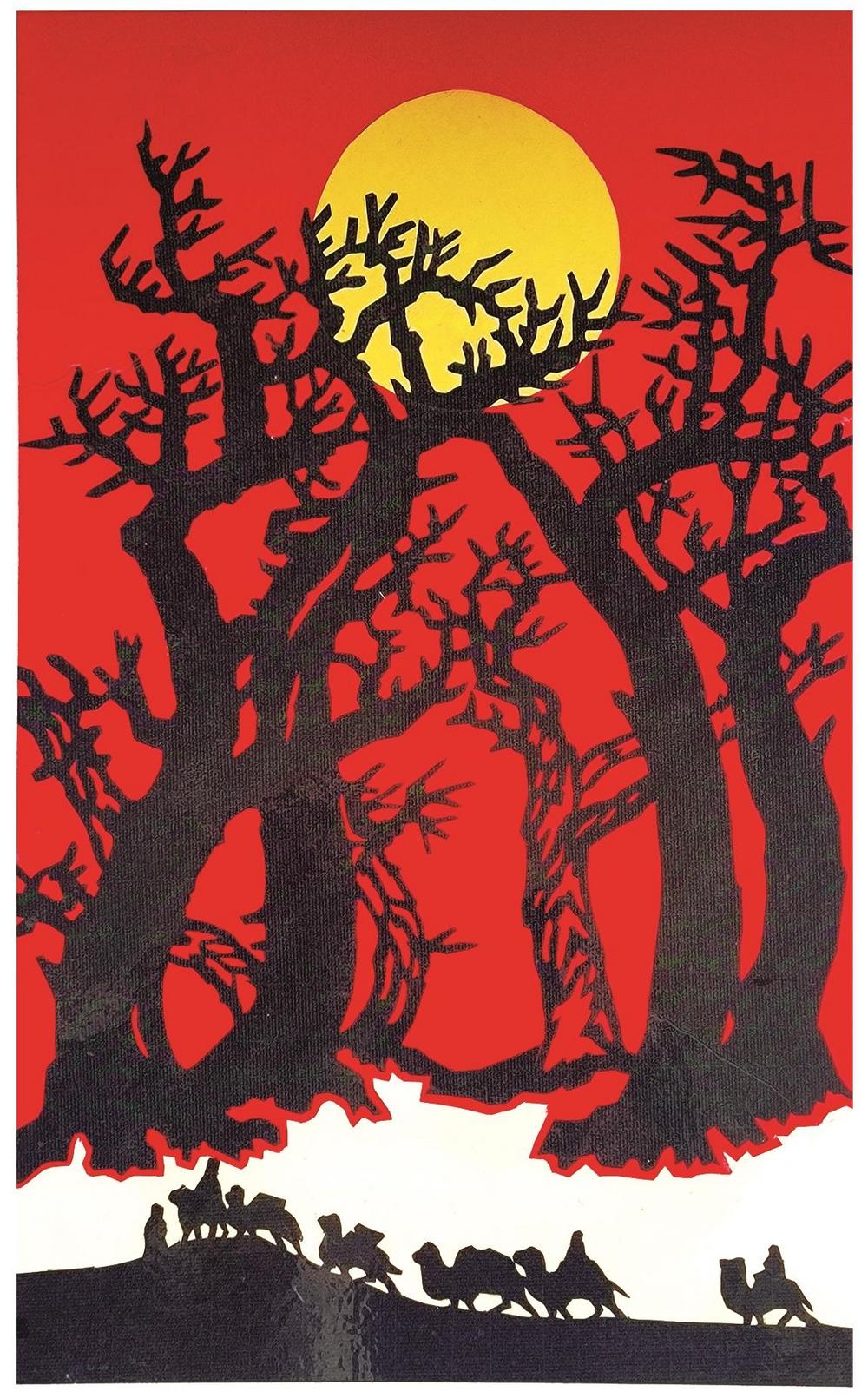

杨留锁创作的剪纸作品。

■弘扬北疆文化 赓续中华文脉 乌海文化人

本报记者 李浩 文/图

文化是一个国家和一个民族的灵魂。文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,《乌海日报》推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

剪纸作为一种镂空艺术,它能在视觉上给人以透空感觉和艺术享受。作为在我国有着广泛群众基础的民间艺术,剪纸交融于各族人民的社会生活,是各种民俗活动的重要组成部分。我市剪纸艺人杨留锁在天命之年投入剪纸艺术创作,小小的剪刀在他手中一张一翕、一起一落,伴随着纸屑的飘然落下,一张平淡无奇的纸变成了一幅精雕细刻的艺术作品。变纸为画,这是一位剪纸艺人的“纸短情长”。

因为热爱 在艺术的海洋中徜徉

近期,杨留锁的剪纸作品被选入大型文献类珍藏限量版邮品《我和我的祖国》之中,面向社会公开发行。剪纸作品上邮票,这是杨留锁深耕剪纸领域取得的又一硕果,也是他艺术之路的一个注脚。纵观他几十年的艺术之路,他一直在艺术的海洋中徜徉,丰富的人生阅历,为他后续的剪纸创作提供了源源不断的“养料”。

1960年,杨留锁跟随父母来到我市。他的母亲心灵手巧,尤擅剪纸,逢年过节就会剪一些窗花,送给亲戚邻居。红纸在剪刀下成为美丽的窗花,这让幼年的杨留锁很感兴趣。母亲剪窗花,他就在旁边看,暗暗记下剪纸步骤,有时候也会尝试着剪,但基本剪得不成样子。看着母亲剪窗花,这是杨留锁对剪纸最初的印象,当时的他没想到剪纸将会相伴他的后半生。

剪纸对当时的杨留锁不过是过眼云烟,那时的他更痴迷于绘画,绘画是他童年生活中最重要的事情。当时物质条件有限,纸张都很匮乏,也没有美术资料,杨留锁就收集大家丢弃的空烟盒以及春节过后被风吹落的红纸,在上面画画。“当时真是瞎画,对照着连环画、小人书上的人物进行描摹,后来那几本小人书被我翻得泛起了毛边。”他说。老师看他如此热爱绘画,便将班级出板报的任务交给了他,送给他几本美术小册子。“小册子基本是诸如‘如何画好人物’‘如何画好风景’这些知识,这在当时已是弥足珍贵。”他说。看完这些小册子,他画得更起劲了,可以说是这些小册子让他接受了最早的美术启蒙。除了出板报外,杨留锁还为许多单位写过标语。“当时写标语都是在纸上打好方格,写的标语要求方方正正,也不是那么容易的事。”他说。这些经历让他写得一手好字,画得一手好画。

1971年,杨留锁通过招工来到海南区公乌素镇露天煤矿工作。工作中,因他能写会画,被借调到单位铁路运输段工会做宣传工作,他在工会写标语,办油印小报,写写画画成为他的日常。当时的油印小报叫《火车头报》,他给报纸画插图,也接触到了油墨、颜料等,学会了用油墨调制出不同颜色,写不同颜色的标语。因工作出色,1976年,杨留锁被任命为工会宣传文化干事。1981年,他被调到海勃湾矿务局总机厂工会从事文化宣传工作,后又担任总机厂宣传部部长、政工部部长。

杨留锁在繁忙的工作中没有将自己的爱好搁置,抽出时间系统性地学习了绘画。1985年,他进入中国书画函大海勃湾矿区分校(该校后改名为中国书画函授大学乌海分校)国画系学习。“在课堂上,老师给我们讲美术理论知识,示范美术技法,指导我们创作,让我受益匪浅。”他回忆道。1988年,杨留锁毕业,此时的他已经拥有了扎实的美术功底。

工作中,杨留锁结识了一位热爱剪纸的老工人杨俊。杨俊剪纸前先画出底稿,描绘出线条,勾勒出图案,然后再剪。“杨俊给我讲剪纸的细节,诸如如何构图,保持线条的稳定性,应该注意什么等等,他这一系列流程,让我掌握了一套标准的操作流程,对我后来剪纸影响很大。”杨留锁说。

1998年,杨留锁离开海勃湾矿务局总机厂后,他先后做过工业美术装潢,当过学校美术老师,干过报纸编辑,在50多岁时学会了电脑。此外,他创作过歌曲、话剧、文学作品,进行摄影采风,先后成为中国民俗摄影协会会员、内蒙古摄影家协会会员、内蒙古民间文艺家协会会员。

丰富的人生经历,在多个艺术门类上的涉猎,让杨留锁有着很高的审美眼光,艺术与生活得以交融,这为他后来潜心研究剪纸艺术奠定了良好的基础。

因为选择

潜心研究剪纸15载

2009年,杨留锁认真检视自己,认为虽涉足多个艺术门类,但没有长期深耕一个领域。他发现剪纸与美术有许多相通之处,他决定投身剪纸创作。他刚开始认为自己以前学过剪纸,不会太难,真正上手剪纸时,才发现剪纸并不容易。

“中国剪纸流派众多,有不同的剪纸方法,剪纸前要确定好选题,画出草图,不断进行修改,剪纸过程中稍有疏忽就会推倒重来,这是个精细活。一开始不熟练,我剪出的线条不稳定,经常剪着剪着就断了。被我剪废的红纸一摞又一摞。”杨留锁说。一段时间后,他的剪纸技艺和稳定性有了很大提高,剪纸也让他养成了耐心、细致的习惯。

杨留锁将美术与剪纸相结合,在美术写生的基础上进行剪纸,平时多留心身边事、身边人,将其作为剪纸的素材。他看到画家陈玉先的56个民族水墨舞蹈图,其中的美让他大受震撼,他决定以剪纸的方式呈现出来。

不同民族的民族舞舞姿多样,人物不一,需要了解民族舞的具体细节,创作难度很大。杨留锁不畏困难,积极搜集资料,去现场观看民族舞,了解不同民族民族舞的发展历史、舞蹈动作,对照舞蹈图,梳理出成品稿,然后开始剪。他当时白天忙于工作,晚上要处理家事,剪纸的时候往往已是深夜。“剪的时候因为疲惫和精神不集中,剪错是常有的事,剪错就重新剪,红纸用了多少,我都不记得了。”他说。最终杨留锁花费2个多月的时间剪完了这套剪纸作品《民族舞》。该套作品共有30多幅,总长6米多,以剪纸的方式呈现了我国各民族民族舞的特点。

杨留锁现阶段创作的系列剪纸作品是《中国历代文化名人》,该套作品汇集了400多位文化名人,分为书画名家、文学名人、历代科学家3个部分。从2009年开始,他就查阅相关历史资料,进行资料梳理和甄别工作,最终确定了文化名人的肖像。“同一个文化名人不同的历史文献记载,就会有出入,许多人物的历史画像有好几份,还都不一样。我剪的文化名人要客观地还原历史,资料甄别的工作量非常大,往往一个人物就需要花费好长时间。”他说。为完成这套剪纸作品,杨留锁花费了10多年,最终才确定了400多位文化名人的肖像。

确定好一个人物,就剪一个,杨留锁将自己的大部分时间投入到《中国历代文化名人》剪纸当中。他清晨早早起床,晚上家人熟睡后,他的剪刀依然在沙沙作响。老子、孔子、李白、郭守敬等耳熟能详的文化名人在他的剪刀下悄然呈现。截至目前,《中国历代文化名人》中的书画名家部分已经完成,文学名人部分完成了一半,历代科学家部分完成了三分之一。《中国历代文化名人》系列剪纸作品寄托着杨留锁的梦想,他现已年过七旬,精力大不如前且存在经费短缺问题。他希望社会大众和相关部门予以关注,给予支持,帮助其完成这一作品。

除此以外,杨留锁还创作了《中华十圣》《二十四节气》《十八罗汉》《矿工肖像》等系列长卷剪纸作品,其剪纸作品在国家级和省市级剪纸大赛上屡获大奖。为弘扬剪纸艺术,杨留锁来到我市的街道、社区、学校当中,科普剪纸历史,传授剪纸技艺。

“剪纸已成为我生活中的一部分,每天都想着剪一点。一拿起剪刀剪纸,我就沉浸其中,生活的烦恼也没有了,心情也变得特别好。我希望尽早完成《中国历代文化名人》系列剪纸作品,让大家看到我最新的创作,让剪纸艺术发扬光大、传承不息。”杨留锁说。

人物小传

杨留锁,出生于1954年,现为中国民俗摄影协会会员、内蒙古摄影家协会会员、内蒙古民间文艺家协会会员、市工艺美术协会副会长、海勃湾区美术家协会会员。

2018年,剪纸作品《中华十圣》获全国第二届“中华杯”民俗文化艺术作品邀请展金奖。

2019年,剪纸作品《十八罗汉》获“剪绘新时代,共圆中国梦”2019第三届“中华杯”全国剪纸艺术大赛三等奖。

2020年,剪纸作品《矿工肖像》荣获全国第四届“中华杯”全国诗书画印艺术作品大赛最佳创作奖。

[手机扫一扫]