海勃湾地毯厂

赵荣

2024年10月24日

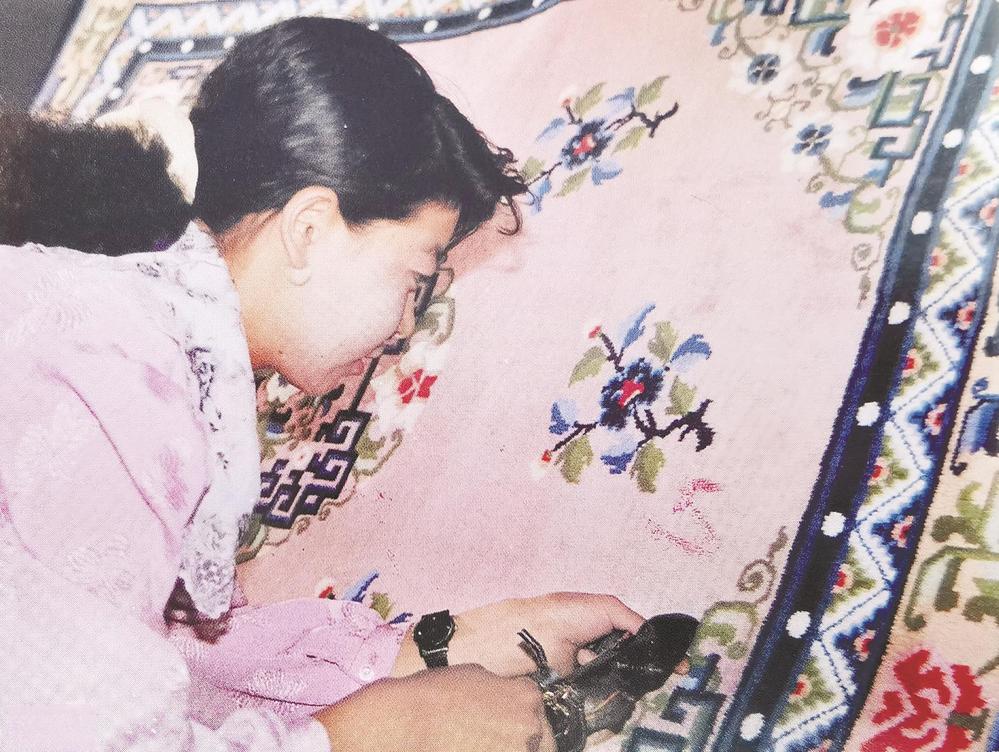

地毯女工织造地毯。(资料图)

我市生产的精美地毯。(资料图)

■影像乌海

本报记者 赵荣

拂去历史的尘埃,翻开珍藏的城市相册,乌达矿务局、红楼、乌海火车站、一通厂、跃进火力发电厂、漠中泉啤酒厂……一张张泛黄的老照片,记录着岁月,记录着往事,也承载着城市的生命脉动与发展变迁。

本报《影像乌海》栏目旨在通过新老照片的对比,讲述难以忘怀的乌海故事,感受近50年城市变化的沧海桑田。

20世纪70年代初,为解决职工家属的就业问题,海勃湾木器厂成立了一个地毯车间,名为“五七队地毯厂”(即“海勃湾地毯厂”前身)。起初,有了地毯生产线,却没人懂得地毯制作流程和生产工艺。于是,车间派人到包头地毯厂学习,学习回来的人,一边制作地毯,一边带徒弟。1975年,地毯车间生产的地毯已经可以外贸出口。

1976年,地毯车间独立建厂,更名为海勃湾地毯厂。此后,绘、织、平、剪、洗、染等生产工序逐步配套,年产能力达到1200平方米,该厂生产的东方仿古地毯全部供应出口,到1980年,连续4年超额完成国家计划。

20世纪80年代初,时任地毯厂厂长兼书记的王守林带领职工开始建设新厂房(位于今海勃湾区第五小学南侧),厂房面积达到800多平方米。

20世纪80年代中后期,地毯出口贸易萧条,海勃湾地毯厂经济效益由盛转衰,逐渐淡出了人们的视线成为历史。

[手机扫一扫]