王小柱:古稀老人的书法情缘

李浩

2024年10月29日

王小柱书法创作。

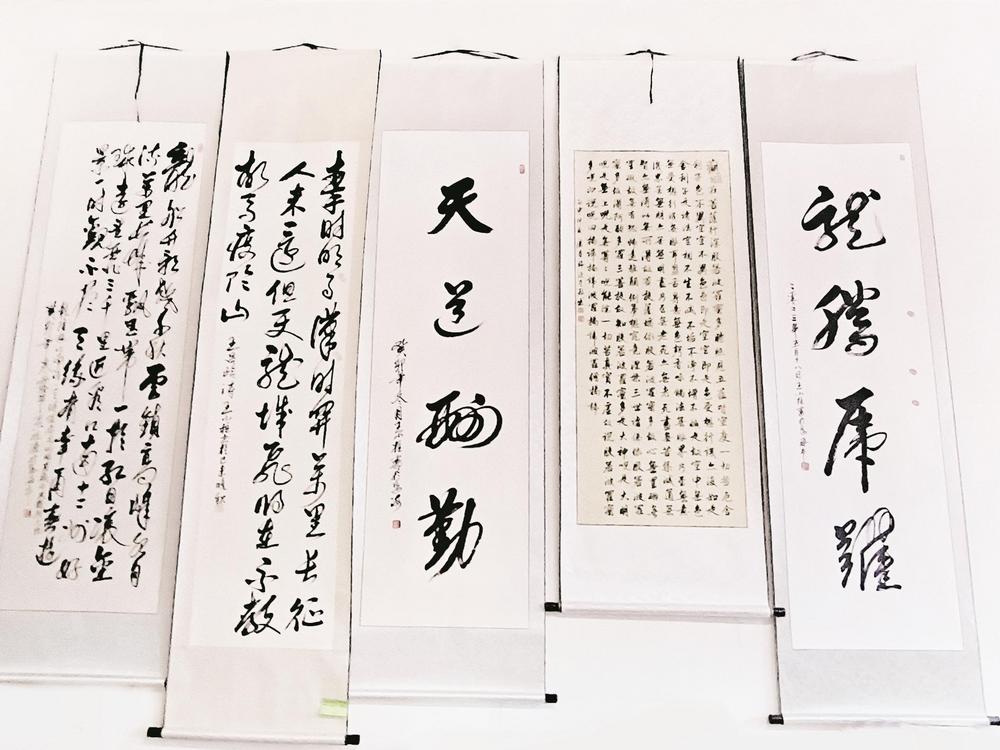

王小柱书法作品。

■弘扬北疆文化 赓续中华文脉 乌海文化人

本报记者 李浩 文/图

文化是一个国家和一个民族的灵魂。文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,《乌海日报》推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

书法被誉为无言的诗、无形的舞、无图的画、无声的乐。书法古韵悠长,力透纸背的艺术之美让无数书家为之痴迷。笔蘸浓墨、轻轻落笔,伴随着毛笔的划动,一幅书法作品飘然而成。

对于潜心书法创作50余年的王小柱而言,书法已成为这位古稀老人精神世界的重要组成部分。

青少年: 文字之美让人醉

走进王小柱的书法工作室,墙上挂满了他创作的书法作品。秋日的阳光洒满房间,他正在凝神创作,时间在这一刻似乎停滞了。每天来工作室临帖创作,他已坚持了20余年。

1951年,王小柱出生于巴彦淖尔市临河区。幼年的他活泼好动,乡间旷野留下了他的足迹,袅袅炊烟陪伴他成长。读书后,书中的文字让他沉迷,他由幼时的活泼好动转变为安静沉稳。

王小柱觉得书中的文字很有美感,阅读了身边可以找到的所有书,家中的几本连环画都被他翻阅得起了毛边。读书以外,他还喜欢写字。“如果哪个字写得不好,我会重写很多遍,直至写好。我的业余时间都被读书和写字占据了,连续读书写字几个小时,也不觉得累。”他说。

初中毕业后,王小柱离开校园,开始在社会上闯荡,他的首份工作是排版印刷工人。“主要是给衣服和床单被罩上印字,当时也没有电脑设计排版这些东西,需要自己刻字,然后将字拣到模具之中,制作出样品,然后进行印刷。”王小柱说,整个过程耗时费力,但各个环节都可以看到汉字,也可以对汉字进行放大、缩小。

给衣服印字,经常需要他制作出各种字体的样品,如仿宋、楷体等。当时年纪尚小的王小柱对此乐此不疲。

从事排版印刷工作的几年间,王小柱给数不清的纺织品上印上大小不一的汉字。在印刷排版的同时,他更喜欢写字了,也更希望写得一手好字。于是他四处打听写字好的人,希望拜师学艺,有人向他推荐了巴彦淖尔市临河区第一中学的老师冯肇之。冯肇之是巴彦淖尔市有名的书法家,各种书体都有所涉猎。

“见面后,冯老师让我写几个字,他看过后感觉不错,同意教我。老师讲了书法理论后,还给我写了一幅书法作品,我就此踏上学习书法之路。”他说。

中年:

书法之路尽攀登

跟随冯肇之学习书法后,王小柱知识储备不够的短板首先暴露。初中毕业的他,许多书法大家的名帖他都没听说过,增加自身的知识储备成为他的首要任务。

他开始查阅词典,翻阅书籍,提升自己的文化水平。“当时社会物质匮乏,可阅读的书也不多,王羲之的名帖《圣教序》,我也是找了好久才看到。出差和散步看到好的字,就赶快记下来,回家立刻写出来。”王小柱说,每天工作之外,他总是抽时间看会儿书,翻阅书法大家的名帖。随着阅读量和知识储备增加,他开始学习书法理论和书法技法。

冯肇之给王小柱讲述书法的发展脉络、各种书体的特征风格、历史上的书法大家,让他对书法有了大致的了解,然后教授他书法技法。

“老师讲的内容深入浅出、操作性强,还书写示范,点评我的书法作品。老师很严厉,如果我哪里写得不好,他也会不留情面地训我。”王小柱笑着说。

跟随冯肇之学习书法的过程中,王小柱工作繁忙,但只要和老师约好时间,无论刮风下雨,他都会按时到达。老师也被他学习书法的劲头深深感动,对他倾囊相授。

“跟随老师学习书法的几年里,我收获了很多,了解了书法这个世界,提升了文化水平,也变得更加自律。”王小柱说。

师傅领进门,修行在个人。冯肇之为他讲授书法理论知识与书法技法后,王小柱就抽出时间临帖创作。“当时我已经结婚了,家里地方不大,我还是弄了一个小隔间,在隔间里临帖写字。每天忙完工作和家里的事情已经很晚了,往往是在深夜伴着昏暗的灯光临帖,但每每临完帖还是很高兴的。”他说。

1988年,王小柱举家搬到我市。他先后承包过劳动服务公司,创办过家具厂,做过房地产生意。创业是繁忙的,但王小柱并没有将书法搁置,反而投入更多的时间去学习。

我市书法氛围浓厚,书家众多,他结识了金奎、王文斌、张勇、田智峰等书家。他们探讨书法创作,集体创作作品,彼此进行点评。王文斌给他讲授各种书体的创作技巧和注意事项,安排他临帖创作。王小柱先临王羲之的《兰亭集序》《圣教序》,后临怀素的《自叙帖》《小草千字文》等书帖。每次临完行书和草书的书帖,他都感觉神清气爽。为兼顾行书和草书,他选择行草作为自己的主攻方向。

当时,王小柱要负责企业运营,每天都要忙到很晚,空闲时间很少。面对这种情况,他抓住零碎的时间写书法。他在自己的办公室布置了一块地方,有时间就写上一会儿。2000年,他在自家附近布置了一个书法工作室,就此有了创作书法的“根据地”。“有了工作室,我天天早起一会儿、晚睡一会儿,这样就可以多写一会儿书法。书法这东西,三天不写就手生,需要天天坚持才能保持手感。”王小柱说。

潜心创作下,王小柱的书法作品先后发表于《内蒙古艺术》《乌海日报》《巴彦淖尔日报》《河套文学》等报刊和杂志。

晚年:

为书法发展贡献余热

除提升自身的书法技法外,王小柱积极参与书法团体活动。他先后成为乌海市书法家协会会员、内蒙古书法家协会会员。乌海市老年书画研究会筹备之初,他协助研究会成员制定规章制度、组织开展书法活动,积极吸收老年书法爱好者。研究会缺乏办公场地,他将自己一处闲置的房屋贡献出来,供研究会成员使用。2019年,王小柱担任乌海市老年书画研究会会长后,积极收集国家级、自治区级和我市的展览信息,及时做好通知组织工作,依据各级展览的内容要求,组织协会会员分析研讨,确定主题和创作内容等。

每年,乌海市老年书画研究会都要负责承办“九九重阳节·松鹤杯”书画展,这是王小柱一年中最为忙碌的时候。“展览之前,我需要和相关单位沟通展览的各项事宜,把展览的要求准确传达下去,还要及时整理投稿作品,进行布展等活动,可以说是事无巨细,天天忙得不着家。”他说。目前,“九九重阳节·松鹤杯”书画展已成为我市的书法品牌活动,在我市及周边地区老年人群体中享有盛誉。

乌海市老年书画研究会副会长兼秘书长张勇告诉记者:“王小柱是研究会推进‘书法五进’活动的活跃分子,他每年都会组织研究会会员开展各类书法公益活动。这些年,他带领研究会会员走进街道、小区、银行、学校、军营等处开展活动。每年研究会组织送春联活动,他都会写几百副春联,以自己的实际行动推进‘书法五进’活动。”

“书法创作和自己的心境有关,每一次创作,我都有新体会,创作过程中,也感觉不到时间的流逝。我没有依靠书法成名的想法,写书法对我来说更多的是陶冶情操。好的书家太多了,我要持续不断地学习,以后争取创作出更多更好的书法作品。”王小柱说。

人物小传

王小柱,1951年出生于巴彦淖尔市临河区,1988年到我市。现为内蒙古自治区老年书画协会会员、内蒙古书法家协会会员、乌海市老年书画研究会会长。

王小柱潜心书法创作50余年,爱好诗词歌赋,其创作的书法作品多发表于《内蒙古艺术》《乌海日报》《巴彦淖尔日报》《河套文学》等报刊和杂志。

[手机扫一扫]