走进“六五四” 致敬“三线人”

2024年12月16日

“三线”军工人捐赠早年用过的各种生活用品。 (邹德浩 摄)

在厂区的职工大食堂里,当年人们就餐的桌椅板凳还陈列在原地,售饭口的菜单上,还留有一个馒头5分钱,一份土豆炒肉片6毛钱、一份家常炒鸡蛋3毛钱的字样。 (邹德浩 摄)

内蒙古第一通用机械厂第五车间外景。(邹德浩 摄)

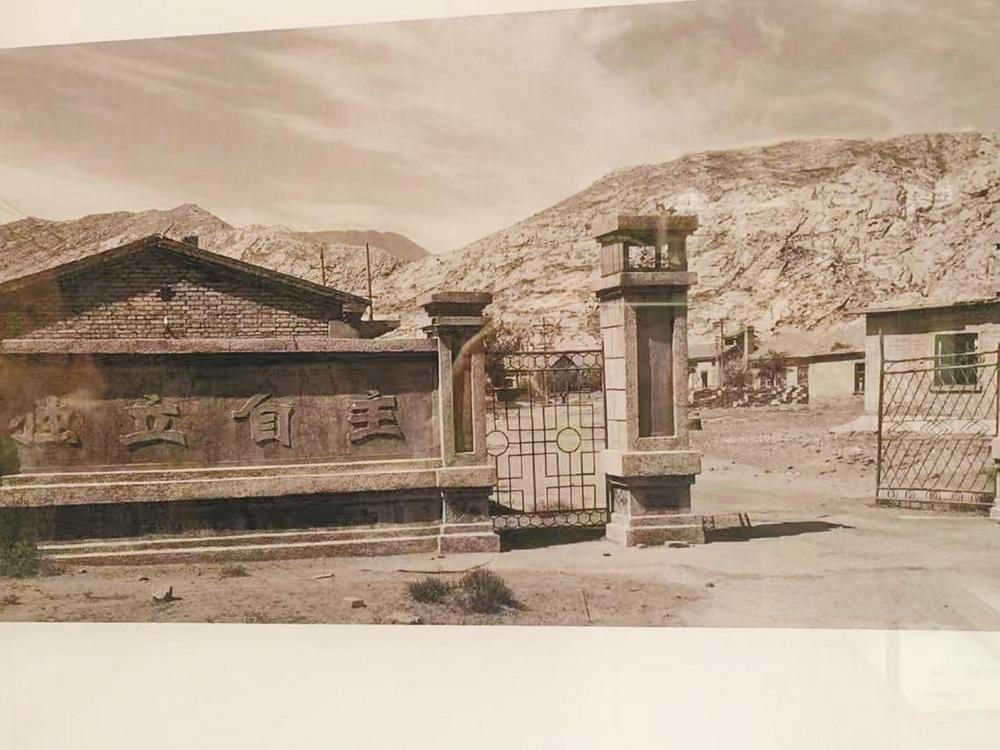

早年保密的内蒙古第一通用机械厂正门外景。 (邹德浩 摄)

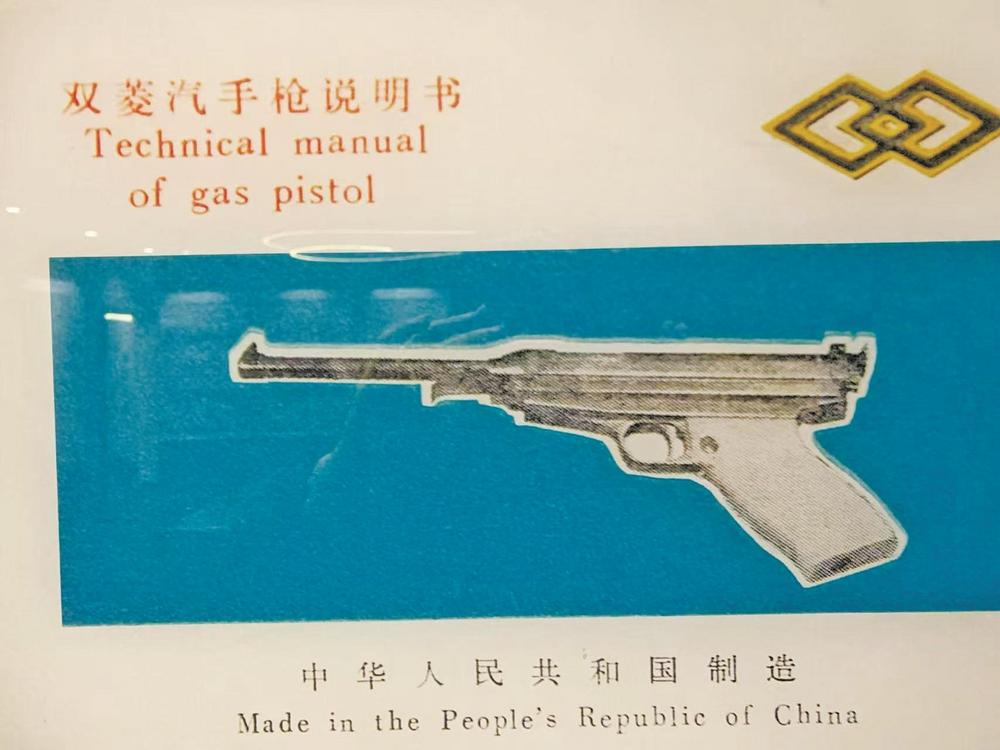

许海峰训练使用的“双菱”牌气手枪。(邹德浩 摄)

内蒙古第一通用机械厂可生产十二个品种的摩托车减震器,结束了我国长期依赖进口的被动局面,促进了我国摩托车制造业的快速发展。 (邹德浩 摄)

邹德浩

谨以此文献给在共和国三线事业中作出重大贡献的前辈们!

在走访贵州、广西、四川、江西等地的时候,笔者曾接触过不少三线工程和三线建设者的后代。但来到内蒙古乌海,才对20世纪60年代“小三线”工程有了新的认识,才知道有成千上万名劳动者从祖国的天南地北聚集到拉僧仲地区,这个黄沙漫漫、缺水少电的山沟里,把青春的汗水洒在以建设“六五四工程”发展地方常规军用武器为主的事业中。

如今半个多世纪过去了,那些军工厂经历了成功转产,又经历了最终落幕的历史轨迹,当年那些毛头小伙和姑娘们也成了白发苍苍的老人,很多人已经离开人世,安息在第二故乡乌海。但人们永远不会忘记“六五四工程”,仅用一年零四个月的时间,就制造出了第一批半自动步枪,更不会忘记这些“小三线”军工人,包括他们的家属及后代,为地方经济和社会发展作出了重要贡献。

(一)

内蒙古“小三线”的由来

三线建设工程,是新中国特定历史时期采取的一种迫不得已的抉择,也是共和国图强奋进的历史见证。面对复杂严峻和不断恶化的国际环境,1964年5月,党中央从经济建设和国家安全考虑,将全国划分为一、二、三线,提出并启动三线建设。

有别于云贵川等地的“大三线”,所谓“小三线”是指在我国中部和沿边沿海省市的后方腹地建设地方军事工业体系,旨在生产团级以下的轻武器,并武装民兵和地方部队,战时支援野战军作战。截至1981年,全国各地建立“大三线”军工企业2100余家,“小三线”268家,而“小三线”的职工人数高达28万人,拥有各种设备37000余台。这些企业和配套项目既是我国工业体系的重要组成部分,又是引领地区经济社会发展的骨干力量。

内蒙古自治区党委经过认真调研,决定在距离中蒙边境200公里外成立内蒙古第一通用机械厂、内蒙古第二通用机械厂、内蒙古第三通用机械厂,一通厂造枪,二通厂造子弹,三通厂造地雷和手榴弹。因为确定军工企业厂址的时间是1965年4月,所以这几家大型军工企业和众多配套系统被统称为“六五四工程”。

“六五四工程”在乌海的历史舞台上,建立了不可磨灭的功勋。内蒙古军工人在这片苦寒的土地上创造了许多奇迹,多个国家和自治区的第一:中国第一块奥运金牌获得者许海峰的训练用枪;内蒙古第一支半自动步枪;关乎人民群众生活水平的缝纫机、洗衣机、甩干机、热水器、音响、电梯……都产自于这片土地。这里是内蒙古机械加工制造业的摇篮,也是乌海市装备制造工业的源头。

(二)

拥有丰富精神内涵的军工文化纪念馆

在去往海南区的高速公路上,一条不起眼的岔道把笔者引进一片曾经隐藏过许多军工企业的山区。进口处有一个不显眼的平房式纪念馆,这就是“内蒙古小三线军工文化纪念馆”。2010年,海南区政府因势利导在内蒙古第一通用机械厂拆迁后的旧址,利用闲置房屋并进行装修设计,建起一座简约、开放、复旧式的军工文化纪念馆。该纪念馆由三个大厅组成,总面积527平方米。大量实物和照片,再现了创业者在充满激情岁月里的生活情景。

在纪念馆里,笔者印象最深的就是那些如今已是白发苍苍的老职工的故事。他们当年为了国家的安危,义无反顾放弃当地的优越生活,来到这干旱、风沙、生活条件异常艰苦的地区,一干就是20多年,贡献了自己的青春又带领子孙接续奋斗,无怨无悔。1934年出生的黄吉田、1938年出生的王福泰、1947年出生的邢福明、1948年出生的丁桂本、1949年出生的李志忠等老模范,与来自祖国四面八方的建设者和解放军官兵都曾经为创业、建厂、为科研攻关吃过许多苦,作出过突出贡献。

20世纪60年代,在那“七亿人民七亿兵、万里江山万里营”的特殊氛围下,内蒙古第一通用机械厂老工人颜世敏、刘兴全等回忆起当年创业的情景时,都难掩激动不已的澎湃心情。老模范范全计回忆说,1965年4月,他与来自沈阳、重庆、包头的五个伙伴分在一个组,本着“先生产后生活”的原则,都是先建设厂房,安装设备,后来才开始安家。

在那个年代里,为了祖国的安全,军工人就像是一块砖,哪里需要哪里搬,再苦再累也无怨言。为了解决家属的住房困难,他们学习大庆人“干打垒”的精神,烈日下挥汗如雨和泥“打土坯”,男女老幼齐上阵,十天半个月不下工地,一砖一瓦建起了一座座“土房屋”。范全计曾说,虽然山区的冬天很冷,墙壁上结了冰,孩子们手脚都生了冻疮,可一想到祖国需要我们,我们就不觉得苦,干劲也特别足!

走出纪念馆,紧靠大山脚下的就是一片20世纪60年代式样的旧厂房。从规模上看,当年这里曾是热火朝天的工业基地,有些车间的外墙上,至今仍保留着当年的宣传画和“好人好马上三线,备战备荒为人民”的标语。走进内蒙古第一通用机械厂第五车间,则会看到保存完好的车床、工具箱、黑板报、宣传画,甚至还有1966年6月22日写在墙上的操作守则。

这些厂房的质量如今来看也是一流水平,解说员张霞告诉笔者,这里的每一块砖都是从包头运过来的,每块砖都用草绳捆得结结实实,没有半点儿破损。前些年为建立教育基地,人们在拆除一个车间通道时才发现,军工用砖比钢筋水泥还硬,半个世纪后,用大锤都砸不开。

(三)

许海峰来信了

每一位来访者,都会对展厅中展出的奥运射击冠军许海峰写给内蒙古第一通用机械厂的感谢信产生兴趣。

工欲善其事,必先利其器。内蒙古第一通用机械厂历来以生产7.62毫米口径半自动步枪而闻名。1980年研制气手枪成功,并主动送到北京怀柔国家射击队训练基地试用。巧合的是许海峰恰好经北京市体委推荐,对这款枪产生了兴趣。1982年7月,许海峰购买了两支一通厂生产的“双菱”牌气手枪,良好的性能和精准度使他的射击成绩如虎添翼,训练和比赛成绩连连攀升,从全省冠军直至奥运前的集训效果,都发挥出了最高水平。可以说,“双菱”牌气手枪对中国代表团奥运夺得首冠功不可没。这就有了从洛杉矶回国后,许海峰提笔给一通厂写信表达感谢的一幕。

1984年7月29日,许海峰在洛杉矶奥运会上打响我国实现奥运史上金牌零的突破第一枪,中国运动员的拼搏精神,极大鼓舞了内蒙古第一通用机械厂的职工,也极大振奋了全国人民。许海峰在11月17日亲笔写了一封信,感谢厂里生产出气手枪,助力他在奥运大赛中顺利夺冠。中国体育代表团的奥运首金,也由此引出了奥运冠军与“三线”军工人之间不断传递友谊的不解之缘。

许海峰在信中说,他1982年在安徽省队集训时用的就是“双菱”牌气手枪。同年8月在全省运动会上,他就打出了第一名的好成绩,比使用德国枪、上海枪的队员多出了16环,还把省纪录提高了26环,体育界一时传出了“土枪打败洋枪”的佳话。

“双菱”牌气手枪的辉煌不仅于此,相比当年动辄10000元一支的德国产气手枪,“双菱”牌气手枪才售价41.6元,堪称“中国制造”物美质优价廉的典范,畅销也在情理之中。据统计,仅1980至1982年,“双菱”牌气手枪就生产了14000支。

(四)

艰苦的转型

随着20世纪80年代国际形势的变化和国家经济重心的调整与转移,改革开放的春风使内蒙古第一通用机械厂面临着企业转型的巨大挑战。后来虽生产过缝纫机和风力发电机,但效果都不太理想,为了企业的生存,军工人不等不靠,自己找米下锅。1985年利用一次意外的机会,他们得知摩托车的减震器前景看好,于是立即立项,马上动手,经过数百次试验,终于成功制造出优质的减震器,到1987年,终于甩掉了军转民以来戴了8年的亏损帽子。

这中间的挫折和辛苦,只有亲历者才会有深刻的体会。当年四川的摩托车制造方,一直从国外高价进口摩托车的前叉减震器,当他们看到远道而来、风尘仆仆的内蒙古军工人,面带小心翼翼的微笑,从包里拿出自己在深山里研制的减震器向他们推荐时,都露出怀疑的眼神。好在军工人心胸宽阔,一个劲儿地表示,先免费试用,不好不要钱。

不久,好消息传来,国产减震器性能大大超过了进口货的水平,而价格却只有外国的五分之一。好消息中还顺便加上一句表扬:用你们的产品靠谱!中国军工人是好样的,了不起!

(五)

结束语

乌海地处三大沙漠边缘,黄河在乌海市穿城而过,有“黄河明珠”的美誉,因此乌海在内蒙古又有“靠近沙漠最近的城市”一说。好在乌海市利用黄河每年有凌汛的地理之势,在城市里筑坝,建造了一个有18个杭州西湖大小的人工湖。这个有118平方公里的乌海湖,与乌兰布和沙漠相连,形成沙中有湖泊、湖中有沙岛的“山、海、沙、城”独特景观。

乌海是一座兼容并蓄的开放之城。建市之初,四面八方的建设者来此扎根创业,汉族、蒙古族、回族、满族等43个民族守望相助、团结奋斗,铸就了开放包容、海纳百川的城市特质。党中央高瞻远瞩,使“三线”建设在战略上改变了旧中国工业布局不平衡的状况,使一大批当时属于顶尖的国有企事业、军工企业、科研院所来到中西部,为中西部地区提供了难得的发展机遇。乌海矿产资源富集,工业基础厚实,要素配套齐全,是全国重要的煤焦化工、氯碱化工生产基地。

经过半个世纪的风雨历程,作为全国三线建设的重要组成部分,内蒙古的“小三线”国防建设已经完成了历史使命,逐渐淡出了人们的视野。但他们留给我们的文化和遗迹,却是一种宝贵的理念和精神。在内蒙古第一通用机械厂的大礼堂,来访者能看到“三线人”后代表演的《三线印记》歌舞剧,年轻人豪迈地喊出:“我们用脚步去丈量祖国大地,用奋斗去实现中国梦想,用生命赓续父辈身上的基因,一定会续写好我们这代人的三线精神。”

不朽的三线精神,造就出一批能远征、肯吃苦、顾大局、守纪律的干部职工队伍,他们和解放军官兵在环境恶劣的大山深处,所表现出来的“三块石头支口锅,帐篷里面吃窝窝”的艰苦创业精神,至今仍是内蒙古各族人民难以割舍的深厚情结,如今更成为乌海人民和他们的后代,白手起家、艰苦奋斗、勇于创造、无私奉献、团结协作的性格特征,同时也成为他们世世代代会永远传承下去的精神财富!

乌海人民在这里,激情满怀;

从这里,他们整装再出发!

(作者是《人民日报》原常驻联合国首席记者)

[手机扫一扫]