沙之蝶变

曹艺

2024年12月26日

本报记者 曹艺 文/图

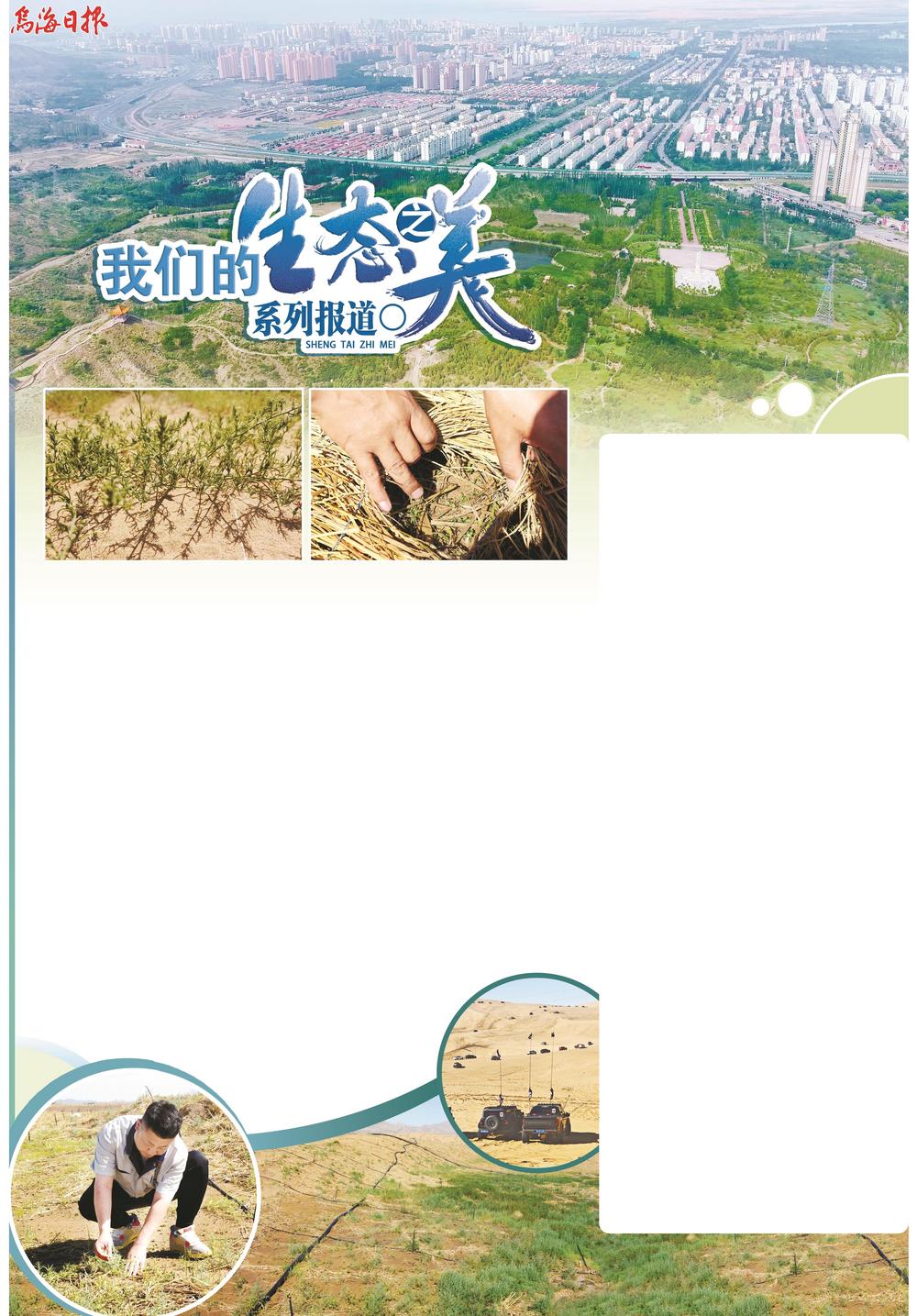

在我市,金沙湾的“沙”被赋予广阔的发展空间。这里,有人与自然平衡的艺术——

金沙湾生态旅游区,每年都有全国各地的游客到此体味大漠风情;旅游区向南,蓝色的太阳能光伏板在阳光下闪着金色光芒,板下生长的植物已深深扎根;再向南,沙漠穿上“格子衫”,桀骜不驯的流沙被草方格紧紧“锁住”。

“大漠沙如雪,燕山月似钩。”“只见如山白浪飞,更堪动地黑风吹。”……在古诗中,我们可以一窥沙漠曾带给人的难以抵抗的力量。

我市地处乌兰布和沙漠、库布其沙漠和毛乌素沙地交会处。曾经,每遇大风,狂风卷起沙粒,铺天盖地的黄沙让天空瞬间昏黄。

沙进,人就退。

渐渐地,人们意识到,风沙危害不仅制约生产生活,更制约经济发展。

不能再退!

1978年,党中央、国务院作出在我国西北、华北北部和东北西部建设三北防护林体系的重大决策,揭开了我国大规模推进国土绿化和生态治理修复的序幕。

怎样固沙?种哪些植物?防沙治沙没有固定答案。我市关于治沙的探索,从无到有、从有到优。

一棵成年的梭梭,能固定10平方米的沙漠。梭梭,是乌海治沙人最早栽植的防沙治沙植物之一。“梭梭耐干旱、耐严寒,有顽强的生命力,是被广泛认可的戈壁沙漠优良防风固沙植被,现在依旧是我市防沙治沙的坚强‘卫兵’。”市自然资源海勃湾综合服务中心工作人员王敏说。

种下一棵树,拦下万粒沙。除了梭梭,柠条、扁穗冰草、白刺、沙打旺等沙生植物陆续加入我市防沙治沙植物“家族”。一株草、一排树……一抹抹绿意覆盖黄沙、一片片林草改善生态,曾困扰乌海几代人的黄沙,逐渐被一道道绿潮似的屏障遏制。

位于金沙湾的乌海光伏发电示范基地阿特斯100兆瓦光伏发电、治沙项目,是我市较早建成的国家先进技术光伏发电示范基地之一。该项目将光伏电站建设与沙地治理相结合,板上“蓝海”、板下“绿海”的治沙模式让黄色沙海色彩丰富。

乌海市卓尔新能源开发有限公司设备管理部经理张嘉豪说:“我们在太阳能光伏板下的沙丘上,先使用草方格固沙,再在草方格内播撒沙蒿、梭梭等沙生植物草籽,推动沙地综合治理和光伏产业化共同发展。”

防沙治沙无法一蹴而就,须臾不能放松。

“力争用10年左右时间,打一场‘三北’工程攻坚战,把‘三北’工程建设成为功能完备、牢不可破的北疆绿色长城、生态安全屏障。”2023年6月6日,习近平总书记在主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会上的讲话,发出了努力创造新时代中国防沙治沙新奇迹的动员令。

2024年,我市全面打响黄河“几字弯”攻坚战,实施库布其—毛乌素沙漠沙化地综合治理项目、“三北”工程林草荒一体化保护修复项目,以绣花功夫接续奋斗,补齐绿色“缺口”。

今年3月,金沙湾沙漠公园周边工程固沙项目现场,包着各色头巾的治沙人铺设草方格固定沙丘,随后播撒草籽、铺设地喷。

“我们运用‘先固后治,固阻结合’的防沙治沙模式,先利用草方格固沙,削弱风力、储存水分,再在扎好的草方格中种植适合沙漠生长的植物,从而形成植物沙障。草方格的寿命通常在3年左右,待这次栽种的新苗长高长大,就能逐渐摆脱草方格的帮助,起到防风固沙、减少沙海流动的作用。”海勃湾区高新工业建设投融资有限责任公司董事长白艳军说。

我市关于防沙治沙的探索,从未止息。这样的探索,可能是一整片沙漠,也可能只有100平方米。

为研究更好的治沙方法,金沙湾沙漠公园周边工程固沙项目现场,工作人员在项目区开辟出一片试验区,在草籽播撒后盖上用干草编制的“被子”,在“被子”的加持下,这里的植被有更湿润的生长空间,长得更快、更高、更绿。

防沙治沙工作具有长期性、艰巨性、反复性和不确定性。我市一张蓝图绘到底,一茬接着一茬干,结合地区实际,因地制宜、因害设防、分类施策,统筹山水林田湖草沙,通过实施防沙治沙和风电光伏一体化工程,实行人工种草、工程固沙等措施,升级沙漠生态旅游等产业,系统开展沙化土地综合治理、非沙化土地生态修复,努力实现生态、经济协调发展。

着眼长远,我市努力在“绿”与“金”之间寻找平衡点。

我市依托沙、海自然景观资源,围绕越野冲沙、徒步穿越、露营度假等市场需求,探索创建中国沙漠越野营地品牌,强化沙漠项目基础设施升级,规划精品沙漠越野路线,推动我市在沙漠运动领域“出圈”,打造独具乌海特色的“体育+旅游”赛事IP。此外,我市将传统文化、黄河文化等元素有机融入文旅产业和品牌内容,不断丰富拓展内涵和外延,提升“沙漠看海·中国乌海”品牌号召力,吸引五湖四海的游客走进乌海,感受山、海、沙、城的魅力。

从沙进人退,到绿进沙退,再到点沙成金……立足现在,着眼未来,我市关于“沙”的探索,驰而不息。

[手机扫一扫]