知青岁月: 一代人难以忘却的奋斗记忆

韩建慧

2024年12月30日

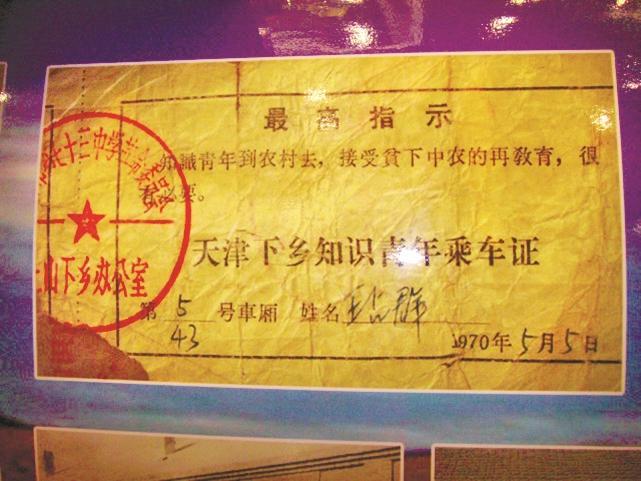

乘车证是知青通往天南地北的特别通行证。(资料图)

《拓荒的知青们》 胡天笑美术作品

本报记者 韩建慧

20世纪50年代中期,伴随着共和国的经济建设,不少知识青年主动从城市到乡村支援祖国的边疆建设。共青团中央对这种行为表示鼓励,先后在北京、天津、上海等十多个省市组织青年志愿垦荒队。到1957年底,上山下乡的青年就已近8万人。

1968年12月22日,《人民日报》发表了毛主席“广大知识青年到农村去,接受贫下中农再教育很有必要”的指示。不久之后,轰轰烈烈的上山下乡运动在全国各地掀起高潮,成千上万知识青年怀着“报效祖国、建设家乡”的崇高理想,从城市走进农村,在广阔天地经受青春洗礼。

据统计,1968年到1978年10年间,中国上山下乡的知识青年多达1623万人,他们把青春和年华奉献给了农村和边疆。

知识青年到祖国需要的地方去

很多年后,当亲历者回忆起上山下乡这件往事时,他们会这样告诉你,在20世纪60年代末70年代初,知识青年离开家乡,到广阔的天地去,是历史的必然选择。

那时,全国高校停止招生,工矿企业停止招工,城市里数以千万计的中学毕业生,前途正一片迷茫。城市闲散劳动力过剩,广大农村和边疆地区却正处于发展建设的关键期,急需人才和新的思想观念。

据《中国共产党乌海历史》记载,乌海地区知识青年上山下乡是从1969年开始的。1969年4月,海勃湾市革委会为首批430名到农牧区插队落户的知识青年举行了盛大的欢送仪式。他们的目的地是伊克昭盟(今鄂尔多斯市)的杭锦旗;与此同时,乌达地区也在积极动员知识青年下乡支农,从1964年开始到1969年,乌达一共输送青年300多名,他们去的地方是巴彦淖尔盟(今巴彦淖尔市)临河区。

在全国知识青年上山下乡热情高涨的时刻,不少党员干部带头让子女下乡,许多党团员学生也主动要求自我锻炼,一批又一批的年轻学子背起行囊,从矿山小镇奔赴农村牧区。

在矿区儿女奔赴前程的同时,乌海地区也迎来了许多从北京、天津、上海、南京等城市来的知识青年。以南京为例,1968年底,南京十多所中学的1087个学生怀揣着建设边疆的梦想奔赴内蒙古,他们中有的人落户到了农区或牧区,有的人因为招工奔赴矿区……

当时,许多青年到了农牧区后,因为离家太远,生活上遇到很多困难。也有类似乌海地区这样的情况,青年都插队到了其他地方,本地发展农场时反而缺了人手。于是,在1973年6月,中央政治局多次听取有关汇报,研究统筹解决知识青年上山下乡工作中的问题。国务院也召开了全国知识青年上山下乡工作会议。

上山下乡工作会议提出了上山下乡的四种形式:一是插队要适当集中,建立青年点,有条件的可以回老家落户;二是在人民公社建立集体所有制的青年队;三是在土地比较多的一些地方,单独建立知青农场;四是到生产建设兵团和国营农、林、牧、渔场安家落户。

乌海当时的实际符合第三种情况。以海勃湾地区为例,1973年以前,海勃湾市的知青都是到伊克昭盟(今鄂尔多斯市)杭锦旗的农村牧区插队落户,一则离家较远,二则海勃湾又有大量的土地无人耕种,市民吃菜困难。时任海勃湾市委分管农业工作的副书记赵锦玺经调查后认为,厂矿自己办知青农场,就地安置知青便可解决这两个问题。海勃湾市决定成立知识青年上山下乡办公室,提出了就地安置的思路,认为这样可以加强领导,便于管理,学校、单位、家庭相互配合,有利于知识青年的成长。

在赵锦玺的带领下,各大厂矿原有的农场纷纷扩大生产规模,改为知青农场,设有农场或“五七队”(历史名词,存在于上世纪六七十年代的一种特殊用工方式,我市矿区成立的“五七队”基本都从事农业、副业生产)的厂矿则建设知青农场,以安置知识青年。从1974年起,全市共办起了41个知识青年农场,先后安置了1万多名知识青年。到1979年,知识青年农场共开荒造地2.8万亩,种树6万多株,为乌海地区的农业发展作出了卓越贡献。

艰苦劳动锻炼了体魄,艰辛生活磨砺了青春

上山下乡的生活,无疑是辛苦的。

以“上山”为例。1970年,从南京来的知青焦鸿志与30多位同乡一起,到位于乌达地区的黄白茨煤矿(今国家能源集团乌海能源黄白茨矿业有限责任公司)当了一线的采煤工人。20世纪70年代,采煤、出煤靠拼体力,煤矿工的工作极度危险和繁重。这群大城市里来的年轻人,面临的就是这种艰难考验。

但知青们没有退缩,他们跟随师傅一起,深入了百米井下的世界。彼时井下生产机械化程度也较低,采煤都要靠放炮将煤层炸开,人工将煤用锹攉到溜子上,由溜子将煤炭运到矿车上,最后再运送至井外,一个班儿下来,累得腰都直不起来。瓦斯、水、煤尘、冲击地压等也在时刻威胁着矿工的生命安全,但焦鸿志等知青们坚持了下来,且一坚持就是一辈子。

“下乡”的知青们同样在经历着生活的磨砺。当时有的生产队条件较为艰苦,没有知青宿舍,知青们就住在生产队的饲养房里,饲养房冬冷夏热,几个人挤在一条土炕上,经常有跳蚤,知青们被咬得满身是包。

在那个缺油少盐又没蔬菜的年代,“吃”就是个大问题。知青陆乃明就曾饱含深情地回忆起河套地区的红腌菜。这种农村家家户户都有的寻常咸菜,却是他记忆中难得的美味。知青郝文波也曾记录过他的一日三餐:每一顿都是一样的,玉米面里放点苏打贴饼子,糜米熬粥,菜是一点也没有的。房东大嫂看他们可怜,捞了些自己腌的酸蔓菁,吃上一口,却又苦又咸,原来这咸菜是用河滩上收集起来的盐碱熬出来的土盐腌制的。

但这样艰苦的食宿条件,也没有挡住知青们参加劳动锻炼的决心,他们努力克服困难,将以前没有从事过的农业劳动从头学起。春种、秋收、挖渠、打场……烈日下抢收小麦,麦芒和着汗水黏在身上,又痛又痒;走民工,挖大渠,挑着一百公斤的担子一口气就能爬到渠顶。

繁重的劳动和艰苦的生活磨砺了他们的意志,使得这一代人大多拥有特别能吃苦、特别能奉献的品质。

有一组数据能说明他们的贡献。1978年,全市的知青农场共生产蔬菜2400万公斤、土豆300万公斤,保障了大部分厂矿职工家属和市民的吃菜需要,也改变了矿区的生活环境。有的知青农场还利用当地资源和厂矿的边角料,兴办起一批为工农业生产和市场服务的小煤矿、小白灰厂、小砖瓦厂、服装加工厂、养猪场、养羊场、养鸡场、豆腐坊等,既支援了国家建设,又增加了个人收入。到1979年,知识青年当中有25人加入中国共产党,1641人加入了共青团,600多人成了拖拉机手等各类专业技术人才。

丰富了地方文化,带来了新的思想观念

知青们也把先进文化、科学知识、健康的生活方式和城镇文化氛围带到了乡村和矿区。

堪称乌海书法文化起源的矿区书法就与知青群体有分不开的关系。许多受访者都曾回忆,上世纪七八十年代,将字帖、书法文化带进矿区的,就是来自南京、上海等地的知青们,他们在工作之余用书法陶冶情操,带动了工友们对书法艺术的热爱,才让矿区书法像星星之火一样,在乌海大地上形成燎原之势。

乌达地区到临河农村插队的知青们,也曾为丰富村民们的文化生活作出过许多贡献。曾是乌达地区首批下乡知青之一的崔向山就曾回忆,在临河农村,他们曾自制篮球架、用土坷垃垒成乒乓球台,带领当地青年开展文化体育活动;也曾利用一个玩具转花筒和煤油灯自制出了一台土幻灯机,制作了几十张幻灯片到各个村给大家放“土电影”;热爱读书的知青在休闲间隙给社员们讲火车为什么能跑,电是怎样产生的,什么是原子、分子和质子……

15岁就到临河插队的乌达知青刘绥珍还自学了医疗技术和针灸知识,当起了当地的赤脚医生。对于当时文化和环境较为闭塞的农村和矿区来说,知青们的到来,的确带来了城市的气息,丰富了群众的精神文化生活,成为沟通城乡文化的文明使者。

20世纪70年代后期,知青们踏上了回城之路。上山下乡过程中锻炼出了他们能吃苦、能战斗的优秀品格,他们中有的人走上了领导岗位,有的通过自学取得了大学文凭,有的当了记者编辑、教师、医生,有的在科研上取得较高成就,有的在文学、藏石、书法等方面表现出很高的艺术造诣,有很大一部分人都成为我市各行各业的顶梁柱和业务上的“领头羊”。他们在不同的工作岗位上建功立业,实现了自己的社会价值和人生价值。

还有许多外地来的知青留在了乌海,他们在此生活、在此奋斗、在此建设家园,参与和见证着乌海日新月异的变化。

回首往昔,我们不难发现,“知青”这一代深深地刻着时代的烙印。他们在人生最宝贵的青春年华,孜孜不倦地求索、创造、付出、感悟,在广阔天地谱写出了青年一代艰苦拼搏、执着奋进、敢于担当、为国分忧、无私奉献的动人篇章,必将永载史册。

[手机扫一扫]