董全丁:不负时光 挥墨书写青春志

赵荣

2025年04月08日

墨香中感悟人生。

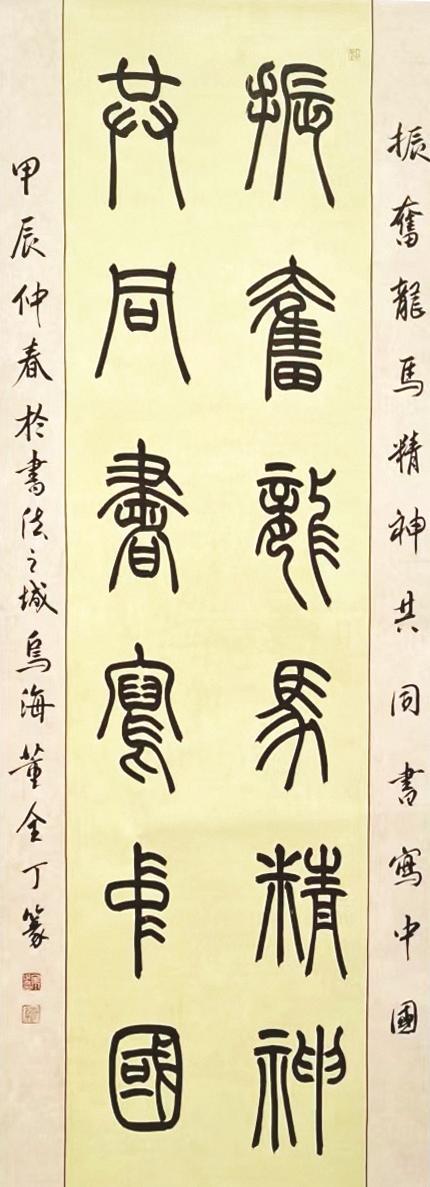

篆书 《振奋龙马精神 共同书写中国》

■弘扬北疆文化 赓续中华文脉 乌海文化人

本报记者 赵荣 文/图

文化是一个国家和一个民族的灵魂。文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,《乌海日报》推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

在青春的赛道上,有人风驰电掣,以速度与激情留下飞扬的轨迹;有人灵感迸发,凭创意和才华绽放耀眼的光芒。而他,却选择以笔为桨,以墨作舟,从一笔一画地临摹到创作出独具风格的书法作品,从初入书法之门的懵懂学生成长为引领他人前行的书法教师。他在书法的海洋中恣意畅行,谱写着独属于自己的青春华章。他就是中国硬笔书法家协会会员、内蒙古自治区书法家协会会员董全丁。

墨香传承 延续中华文脉

步入海勃湾区第二小学的书法教室,董全丁站在讲台上,手中毛笔轻点,黑板上瞬间落下刚劲有力的一笔:“同学们,这一横,起笔要稳,行笔要缓,收笔略顿,才能写出精气神。”董全丁清晰地讲解如同一把钥匙,开启了孩子们的书法世界之门。

“以前,我还是学生的时候,每年都要参加我市举办的中小学生书法展。读初中时,作品被放在了高中组;读高中时,作品又被放在了教职工组。发下来的奖状上写着‘董全丁老师荣获二等奖’。当时还不以为意,现在看来,冥冥中注定了我将要从事的行业。”董全丁笑着说。2021年,他大学毕业后,因优秀的专业功底被推荐到海勃湾区第二小学担任书法教师。当爱好成为职业,既有令人兴奋的一面,也有需要面对挑战的一面。

初次站在讲台上,望着台下求知若渴的眼神,董全丁紧张与兴奋交织。他用专业的词汇向孩子们讲述书法知识,可内容生硬、语言晦涩难懂,孩子们听着费劲,课堂收效甚微。他深知,从学生到老师,身份的转变带来的是沉甸甸的责任。他不停思索,怎样讲学生才能听得懂?怎样表达才能让学生爱上书法?他向学校教研组的老师请教,他们听了董全丁的课,指出问题所在并进行指导,还介绍其他优秀教师的课让董全丁去学习。“我聆听不同老师的授课,汲取他们的长处,将这些宝贵的经验融入我的课堂,效果立竿见影。”董全丁说。

课堂上,他会耐心纠正学生的握笔姿势,细致讲解笔画起承转合,一个简单的横画,他能拆解出十几种写法,只为让学生吃透精髓。他还会分享古人的书法轶事,让学生们感受书法的魅力。遇到急躁的孩子,他引导其静下心来,从一笔一画中沉淀自我;对于基础薄弱的孩子,他则给予鼓励,帮其重获信心。

董全丁教学虽然只有几年时间,与孩子们的故事却有好多好多。有一个孩子,性格内向,书法基础虽差,却特别喜欢写字。董全丁注意到后,时常单独为其指导,从最基础的坐姿、握笔教起,一点点为其建立起自信。慢慢地,这个孩子笔下的字有了起色,脸上的笑容也多了起来,每次上课,还悄悄地给董全丁塞零食。董全丁说:“看到学生的进步,满满的成就感无以言说,也坚定了我在书法教育路上走下去的决心。”

一笔一画

镌刻成长印记

在漫漫的成长征途中,每个人都有着独特的注脚。对于董全丁而言,那一方砚台、一支毛笔、一张宣纸,便是他青春期的全部。

儿时,董全丁的父母外出打工,他只能留在村里,跟随爷爷奶奶生活。每年进入腊月,他最喜欢看村里的老人写对联。那时,年幼的他尚未入学读书,也不认识几个字,但看着老人笔尖轻舞、墨色在红纸上渐渐晕染开来,那一撇一捺间仿佛蕴含着千年的故事与智慧。董全丁常常是第一个去,直到暮霭沉沉才依依不舍地离开。爷爷看他如此喜欢书法,就请老人帮着写字,再一个一个裁剪下来,订成简易的范本,供其学习。“那时候,家里穷,城市小孩轻而易举得到的毛笔和纸对于我来说都特别奢侈。”董全丁说,“爷爷虽然没什么文化,但他特别重视孩子的教育,为了让我学习书法,他硬是从拮据的生活费中一点一滴节省下来,购买了笔墨纸砚。”

儿时的依葫芦画瓢在董全丁看来全是对这门艺术喜爱的表达,而他真正接触学习书法是从初中开始。

小学五年级时,董全丁的父母将其接来乌海,送进海勃湾区和平街小学读书。为了方便儿子上下学,他们退掉了城郊租金便宜的平房,租住在学校附近。“农村的教育和城里没法比,我也从曾经的尖子生逐渐落后。”董全丁坦言,学习成绩不好,家庭困难,读初中时特别茫然,一度失去了人生努力的方向。

不久,命运的转折悄然降临在他身上。2012年,我市相关部门和单位组织人员到浙江绍兴为全市中小学招聘专职书法教师。就这样,包括王松松、刘高慧、罗德田在内的一批书法教师来到了乌海。其中,王松松被分配到董全丁就读的学校担任书法教师。当时的校长查干不仅着手创建书法教室,还给远道而来的王松松在工作和生活上提供诸多便利,而这也惠及了众多喜爱书法的学生们。

“我是王老师在乌海带的第一批学生,成为学校书法课堂众多受益者中的一员。”董全丁回忆,当时学校全方位培育书法人才,不仅有书法教师、书法教室,还免费给学生们准备了笔墨纸砚,甚至后期昂贵的作品纸也不吝给予。在学校,不论是大课间、书法课,董全丁最喜欢泡在书法教室,他总是最早抵达,最晚离去。每次放学,他在完成书法作业后,还要继续练习。目睹董全丁如此勤奋好学,王松松满心欢喜,最终决定将书法教室的钥匙交给他,极大地便利了他的练习。在班级里,董全丁时常携带毛笔,同学们外出嬉戏时,他静心练字;自习课上,众人喧嚣,他却心无旁骛,在纸上尽情挥洒笔墨。

从书法的启蒙、喜欢,到后来的热爱痴迷,董全丁找到了人生的方向标,在一笔一画中锚定前行的轨迹。

墨香浸润

遇见更好的自己

从初次邂逅毛笔时的好奇,到在一笔一画间沉醉痴迷,董全丁不仅收获了一手漂亮的书法,更在与传统文化的对话中,实现了蜕变与成长。

“我们家当时租的房子小,晚上我要是开着灯练字,会影响家人休息。”董全丁笑呵呵地说,他看到院子里有个常年不用的菜窖,下去一看还挺宽敞,就找来一块五合板搬了下去,倒扣了两口菜缸拼凑成一张书桌,再换个亮一点的灯泡,把自己的笔墨纸砚摆上去,一间简易的书房就有了。

每天,董全丁吃过晚饭就钻进自己的书房,在宣纸上挥洒着自己的青春与梦想。一段时间后,他的父亲发现了端倪,儿子回家了却遍寻不到人。直到有一天夜晚,他偶然发现菜窖中透出微弱的灯光,走下去一看,只见儿子正聚精会神地练字,这才恍然大悟。夫妻俩看着儿子如此刻苦,心疼不已,毅然决定另租一间房,让儿子能够安心练习书法。有了更好的学习环境,董全丁全身心地投入到书法练习和创作中,很快在各类书法展中崭露头角,并成为乌海市书协的一员。

中考时,董全丁以市第一中学书法专业第一的成绩过线,却因文化课成绩不达标与市第一中学失之交臂。“我在读市聚英慧文学校时,白天在学校上课,到了下午两节课后,便骑着车回到原市蒙古族中学写书法。”董全丁感慨地说,“没有查干校长,没有王松松老师就没有今天的我。”那时,王松松得知董全丁的窘境后向校长说明情况,学校为其开绿灯,继续提供习练书法的场所。

一次展览,董全丁驻足在自己的作品前,聆听着我市各位书法大咖的点评。有不少人感叹“后生可畏”。2017年,还在就读高中的董全丁抱着试试看的心态着手准备作品,向门槛较低的全国性商业展览投稿,并成功入展。

回忆作品准备阶段,董全丁说:“作品准备虽然耗时、耗力,但对于我来说,因为喜欢,准备阶段的习练和成稿却是一种精神享受。在后期成稿阶段,我凌晨四五点钟准时起床,以最佳的精神状态投入创作,六尺整张的作品往往能够一气呵成。”

高考时,董全丁参加了鲁迅美术学院、南京艺术学院等高校的书法专业考试,虽成功过线且排名靠前,却最终因文化课成绩拖后腿而无缘这些高校。最终,他选择了市职业技术学院书法专业,拜师冯印强名下就读。大学生活中,董全丁深知要想学好书法,必须依靠毅力和自律。董全丁按照自己的节奏,有条不紊地在书法艺术的道路上稳步前行,不断探索和跋涉。

董全丁一步一个脚印,朝着自己的目标前进。他说:“中国书法有3000多年的历史,是古人智慧的结晶,是祖先留给我们的一笔宝贵的精神财富。有机会我还要不断尝试,寻找篆书和隶书之间的契合点,努力提升自己的书法技艺。”

人物小传

董全丁,中国硬笔书法家协会会员,内蒙古书法家协会会员,内蒙古硬笔书法家协会会员,乌海市书法家协会理事,河南省硬笔书法协会研究员。

2017年,作品入展第四届上海奉贤“言子杯”国际学生书法大赛。

2020年,作品入展首届“书圣故里 魅力琅琊”全国书画篆刻展、内蒙古自治区青少年书法作品展;作品获“劝学杯”全国大中小学教师篆隶书法作品展优秀奖、铸牢中华民族共同体意识——“守望相助·同心筑梦”内蒙古自治区书法篆刻作品展优秀奖、乌海市第三届青年书法大赛优秀奖。

2021年,作品入展第四届内蒙古自治区青年书法篆刻作品展,获第十二届“羲之杯”全国诗书画邀请赛二等奖。

2023年,作品获“临池杯”全国书法、硬笔书法大赛优秀奖。

[手机扫一扫]