旧时光里的酒香

赵荣

2025年04月09日

乌海市制酒厂工人在装锅。(张宝玉提供)

乌海市制酒厂检验员检验成品质量。(张宝玉提供)

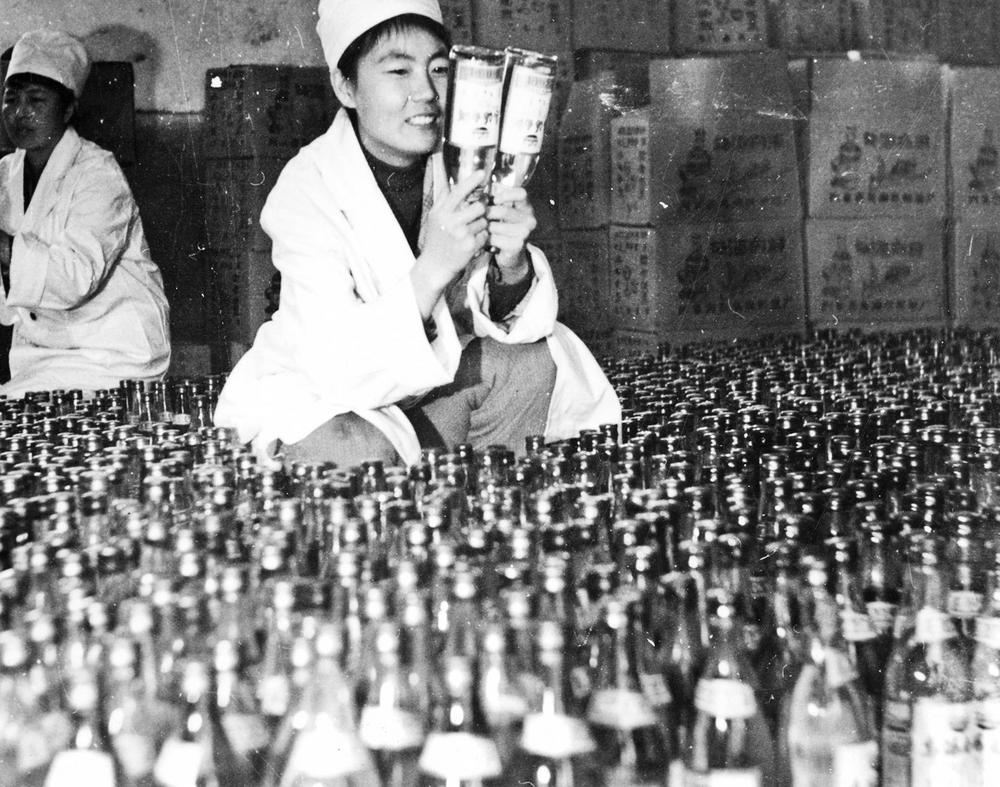

乌海市制酒厂生产的白酒。(赵荣 摄)

■城市里的工业印迹

本报记者 赵荣

工业遗产作为工业文化的重要载体,既见证了中国工业化的发展进程,又凝聚着“独立自主、自力更生”的工业精神。近年来,作为工业文明“遗珠”的工业遗产频频被“擦亮”,逐步形成了“保护与利用并重、传承与创新融合”的中国经验。

2024年,第三届国家工业遗产大会在北京举办,乌海能源公司以“乌达矿务局和海勃湾矿务局”为名申报的“国家工业遗产”被正式授牌,实现了自治区煤炭板块企业入选国家工业遗产零的突破。

高耸的烟囱、老旧的厂房、黝黑的矿井、明亮的炉火、轰鸣的机器、熊熊燃烧的窑火……工业遗产不仅是城市工业发展的实物见证,更寄托着人们的情感和记忆。对于乌海这座以工矿起家的城市来说,旧厂房、老建筑、已经停用的生产设备有很多,像“一通厂”“二通厂”“跃进电厂”“千钢”“三矿”这些工业厂矿也有很多。那里凝聚着矿区职工战天斗地、艰辛奋斗的光辉岁月,也见证着乌海于茫茫戈壁白手起家的历史,让我们用照片和文字的形式共同回顾这段峥嵘岁月。

说起乌海的酒,乌海二锅头、大汗御酒、精制二锅头的甘醇,仿佛还充溢在很多人的舌尖。

据《乌海市志》记载,1974年5月,海勃湾市革委会在下海勃湾投资30万元,建成海勃湾市制酒厂。当年,产白酒60吨,有2吨锅炉1台、1吨天车1部,以及打渣机、小型机器数台,当时只生产白酒1个品种。1976年,更名为国营乌海市制酒厂。

曾任乌海市制酒厂副厂长的梁立新曾在采访中回忆,酒厂的成立,一来因市场需求,二来是为解决生猪肉的供应问题。当时,我市的生猪肉供应基本依靠外运,由于没有冷库以及配套的冷藏车,只能购入活猪。运回的活猪不能一次屠宰,需先饲养起来,再根据供应计划屠宰。为此,市副食品公司专门在下海勃湾建起养猪场,饲料由市粮食局提供。起初,喂猪用的饲料是糜糠、高粱、玉米等,后来为了将这些粮食充分利用,便先用其酿造酱油和醋,剩下的渣再用来喂猪。得知用酒糟喂出的猪肉品质更好,养猪场便决定建一个酿酒作坊,这个作坊便是市制酒厂的前身。

1976年,国营乌海市制酒厂虽然挂了牌,但使用的还是作坊时代留下的老设备:加工原料的粉碎机不仅动力小、功率低,而且因陈旧老化经常发生故障,有了故障配件很难买到;蒸馏用的蒸汽锅炉不是漏气,就是跑水,问题不断。除此之外,供电也是一大难题。刚开始,厂里没有变压器,依靠海勃湾农场的变压器送电。夏季用电高峰期,电力不足,农场为了保证生产,只能暂停供电,严重影响酒厂的正常生产。正当大家一筹莫展时,梁立新突然想到,其原工作单位六五四医院有一台闲置的旧变压器,遂决定去求援。医院的老领导得知其难处后,爽快答应并无偿派车将变压器送到酒厂。

在制酒厂,制酒的工艺最重要。从接菌、制曲,到发酵、蒸馏,每一道工艺都有严格的流程,任何一个步骤出现问题都会影响酒的品质。建厂之初,曾从事会计工作、但有着一手祖传酿酒手艺的刘志宽从外地被调到制酒厂主持生产工作。在他的带领下,国营乌海市制酒厂生产的白酒在全区评酒会上一举成名。

与此同时,为了扩大生产规模,市财政局拨款30万元,在现星云酒店东侧的位置建设新厂。新厂基建工程启动后,梁立新便开始在新厂工地和老厂生产车间两头跑。“水质对酒的口感至关重要,为了寻找最佳水源地,我们跑了很多地方。经过提水取样化验,原内蒙古工具厂和原内蒙古胜利机修厂水井的水质最好。本着就近选址的原则,遂决定在此处建厂。”梁立新曾在采访中回忆,当时,新厂所在地还是一片荒滩,只稀稀疏疏地长着一些沙蒿。建设时,职工宿舍、职工食堂以及办公室均是由酒厂的工人所建,都是十分简陋的土坯房。

新厂建成后,生产规模扩大的国营乌海市制酒厂进入快速发展的辉煌时期。1976年和1981年,乌海白酒先后被自治区评为行业第二名和第三名;1980年被评为自治区优质产品。1983年以前,乌海白酒在当地及邻近地区非常畅销,还一度打入北京市场。但由于忽视了产品质量的提升,1984年产品出现滞销,造成大量积压,工厂一度停产。1988年10月,该厂新开发的“乌海二锅头”被自治区评为优质产品;1990年在全区日用民用产品展销会上获铜杯奖,同年在自治区那达慕大会上获银杯奖;1991年,在自治区同行业产品评比中获一等奖,在全区名、优、新、特产品博览会上获铜杯奖。“乌海二锅头”在市场上供不应求。

1991年,市制酒厂投资127万元,进行技术改造,提高工艺装备水平,日产白酒能力由过去的5吨提高到7吨,年生产能力达到3000多吨。1992年,市制酒厂投资627万元,在自治区轻工业厅科研所协助下,开发研制出大汗御酒和精制二锅头酒两种新产品,各项指标达到GB10781.2-89国家优质酒标准。1993年,大汗御酒在第三届曼谷国际名酒博览会上荣获金奖。1998年,市制酒厂转制为今乌海市大汗酒业有限责任公司。

而今,曾弥漫在海勃湾区黄河东街的酒糟香虽已消散,但关于制酒厂的记忆,却深深地留在了不少人的心中。乌海二锅头那清香纯正、绵甜爽净的味道,也成为人们难以忘怀的“心头好”。

[手机扫一扫]