侯德宇:用笔墨书写传承之路

张文杰

2025年04月15日

创作中的侯德宇。

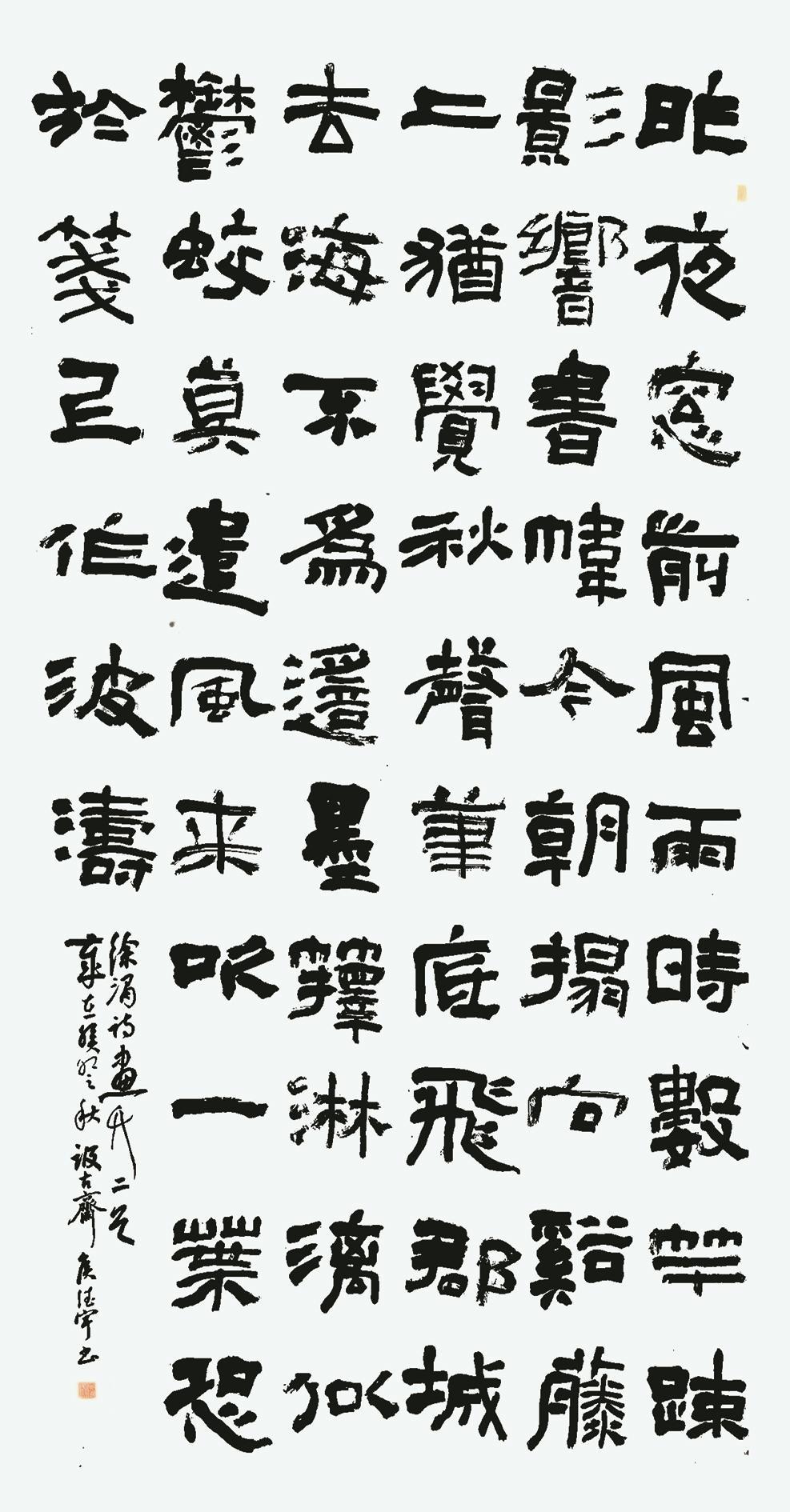

隶书 录徐渭诗《竹》

■弘扬北疆文化 赓续中华文脉 乌海文化人

文化是一个国家和一个民族的灵魂。文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,《乌海日报》推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

书法,对于乌海而言有着独特的意义。它让这座年轻的城市流淌着墨香,也让喜欢它的人们在笔墨交融间,提升了文化修养。见到侯德宇时,他正在准备上书法课的用品,一桌、一椅,宣纸平铺,笔墨轻蘸,提腕落笔中尽显宁静平和。“我从参加工作就在学校教书法,书法对我而言,早已融入了我的生活。”侯德宇说道。

墨香沁润中的童年

1976年在乌海出生的侯德宇,如今是一名教学多年的书法老师。在谈到与书法的缘分时,他说道:“在我的印象中,乌海的书法氛围浓厚。父亲在煤矿工会工作时,就经常组织工人们练习书法,尤其是春节时给工友们写对联,我也跟着‘照猫画虎’。后来,父亲就给我一本《玄秘塔碑》,让我照着临帖,虽然当时写得很一般,但这些记忆却很深。”就这样,侯德宇在父亲和周围人的影响下,踏上了书法之路,这不仅是他个人的选择,更是这座城市文化传承的生动体现。

其实,耳濡目染是文化传承的最好方式。因为文化传承本身就是一件久久为功的事情,只有在潜移默化的影响中,才能更好地赓续历史文脉。在公园、在社区、在学校,在城市的每一个角落,都能看到一幅幅苍劲有力、风格各异的书法作品,书法已然成为乌海人生活中不可或缺的一部分。侯德宇说:“我的书法悟性并不是很高,但是因为乌海有这样的氛围,所以我的毛笔一直没离手。”

良师指引下的书法新程

直到进入乌海师范学校,侯德宇迎来了系统学习书法的机会。“上了乌海师范学校以后,学校开设了书法课,我就跟着学,买字帖、毛笔,开始认认真真地临帖。不过那时候的课还是主要靠自己练。”尽管学校的课程有一定的局限性,但侯德宇凭借着自身的努力,在书法学习的道路上不断探索前行。

毕业后,侯德宇被分配到海勃湾区第三小学工作。在日常的练习中,他渐渐遇到了瓶颈。“我感觉自己好像写得还可以,但又一直没什么进步,心里挺苦恼的。我意识到这样闭门造车不行,得找个老师指导一下。”于是,侯德宇开始四处打听,寻求专业老师的帮助。

当时,乌海书法圈已颇具氛围,侯德宇先找到了书家王厚孝,王老师看了他的书法作品后,将他推荐给了刘朝侠老师。“我记得特别清楚,那时我每周四晚上都会骑上自行车,去刘老师家上课,每次上课都写两个小时,他让临的第一本字帖是《曹全碑》。我只练了一个隶书的‘蚕头燕尾’长波横,就写了两个多小时。跟刘老师学习后才知道,书法要求特别严谨,不是拿着毛笔写字就叫书法。”侯德宇感慨地说。

在老师的指导下,侯德宇不仅在书法技巧上有了质的飞跃,还对书法理论和历史有了更深入的了解,他说:“我觉得,直到这时我才算真正迈入了书法的大门。”之后,侯德宇陆续参加了一些比赛。“我最早参加的一次比赛,就是刘老师指导的,还获了奖。那次获奖让我特别开心,这也更坚定了我学习书法的决心。”

影响深远的书法高研班

随着乌海对书法的重视程度不断提高,开展了一系列提升书法水平的活动。其中对侯德宇影响最深远的,就是参加清华大学的书法高级研修班。“我始终都觉得,自己的成长离不开乌海的发展。尤其是能够到清华大学的书法班学习,对我的影响非常大,在那里,我们接触到的都是中国顶级的书法大咖。”回忆起那段经历,侯德宇眼中满是兴奋与感激,“那一次真的是大开眼界,让我对书法有了更全面、更深入的认识。以前在乌海,接触的东西比较有限,通过这次学习,我看到了各种不同风格的书法,明白了艺术是没有固定标准的,不能局限在一条路上。”这次学习不仅影响了侯德宇,也影响了参加学习的每位书者,更推动了整个城市的书法水平迈向新的台阶。

在几千年的传承中,书法有着深厚的文化底蕴,非一朝一夕能领悟到真谛。侯德宇说道:“从北京学习回来后,又感觉停滞不前了,没有什么突破。我觉得还得继续学习,正好看到中国书法家协会的培训招生,我决定再去学习一段时间。”

每一次学习,都有所提高,每一次提高后,又会有新的困惑。在不断地学习与思考中,侯德宇认识到,各种书体虽然均需涉猎,但只有主攻一项才能真正突破自我。“我平时练习的时候,篆书、隶书、楷书、行书、草书都写,但主要还是以隶书为主。每次参加比赛,我的作品也基本都是隶书。”侯德宇说道。

他对隶书情有独钟,也有着深刻理解:“隶书是古今文字的一个分水岭,从篆书发展到隶书,是中国文字的重大变革。隶书以前是古文字,之后是今文字,而且隶书还演变出了楷书、草书和行书,可以说隶书是一个‘母胎’,在书法学习中非常重要。”

侯德宇从《曹全碑》起步,不断深入学习,又接触了《张迁碑》《礼器碑》等众多汉隶名碑,还对清代隶书进行了深入研究。他认为:“隶书在中国书法史上有两个高峰,一个是汉代的汉隶,另一个是清代的隶书复兴。我对这两个时期的隶书都进行了练习和研究,也希望自己能在隶书上有所建树。”在书法的历史长河中穿梭,只有汲取着古人的智慧与精华,才能在书法的道路上不断探索、创新。

在严谨的练习中传承书法

书法练习是一个综合性的过程,需要多种因素的共同作用。在被问到书法练习中哪方面最重要时,他思考片刻后说道:“如果想成为这个行业的翘楚,悟性肯定是占第一的。但对于我们普通人来说,兴趣、毅力和一个好老师更重要。兴趣是坚持下去的动力,没有兴趣,很难坚持长期练习;有了兴趣,还得有毅力,大量的练习是必不可少的;而一个好老师则能给我们指引正确的方向,不然很容易走弯路。”

侯德宇不仅在自身书法技艺上不断追求卓越,在多年的书法教育中也培养了许多优秀的学生。在教学过程中,他遇到过许多各具特点的学生。“我带过一个学生,印象特别深。他是学霸级别的,文化课成绩非常好,书法对他来说就是一个兴趣爱好。这孩子天赋特别高,接触书法上手很快,这让我特别佩服。”

除了有天赋的学生,侯德宇也对那些勤奋努力的学生赞赏有加。“还有些学生,虽然天赋不突出,但他们特别勤奋。我每周留4篇作业,可他们每次交作业的时候,能交8篇甚至10篇。这些学生通过持之以恒的努力,在书法学习上也取得了显著的进步。2024年,有两个这样的学生以书法特长生的身份考上了理想的大学。他们的努力得到了回报,我也为他们感到骄傲。”侯德宇欣慰地说。

书法并不是一门遥不可及的艺术。侯德宇的书法历程,更像是一个普通人追求书法的成长故事,也是乌海书法文化蓬勃发展的生动写照。在乌海,像侯德宇这样因为热爱而坚持练习书法的人不在少数。他们或许没有极高的天赋,但凭借着对书法的执着与热情,在这条艺术道路上默默前行。这种纯粹的热爱,正是乌海书法文化得以蓬勃发展的根基。“书法作为中华优秀传统文化的重要组成部分,正在为乌海增添着文化底蕴,提升着社会影响力。希望乌海的书法文化能一直传承下去,越走越好。”侯德宇满怀期待地说。 (张文杰 文/图)

人物小传

侯德宇,现任内蒙古书法家协会会员,市书法家协会会员,海勃湾区第五小学书法教师。

2000年,作品获内蒙古首届“成吉思汗杯”书画摄影大奖赛优秀奖。

2009年,作品获内蒙古自治区“锡林郭勒地矿杯”书画展优秀奖。

2010年,作品获乌海市“天翼杯校园春联书写大赛”一等奖。

2011年,作品获乌海市“反对邪教、构建和谐社会”书法大赛成人组一等奖。

2014年,作品入选“奥淳杯”第三届内蒙古自治区青年书法篆刻展。

2021年,荣获自治区第二届中小学美育教师教学技能展示活动书法学科小学组个人全能一等奖。

[手机扫一扫]