一座小桥的沧桑巨变

赵荣

2025年04月16日

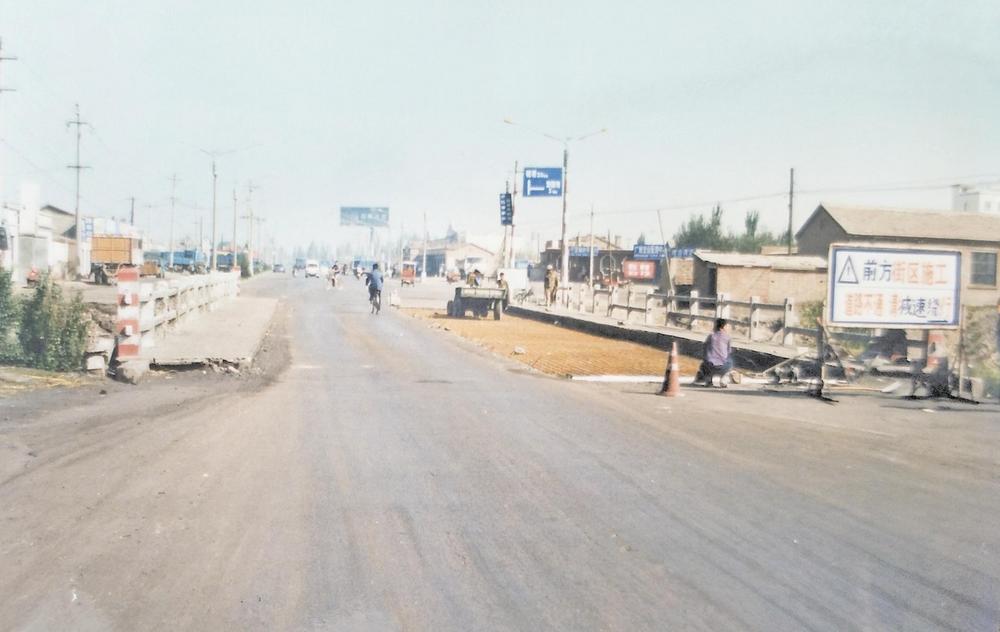

20世纪90年代,110国道下海勃湾二桥附近景和貌。(资料图)

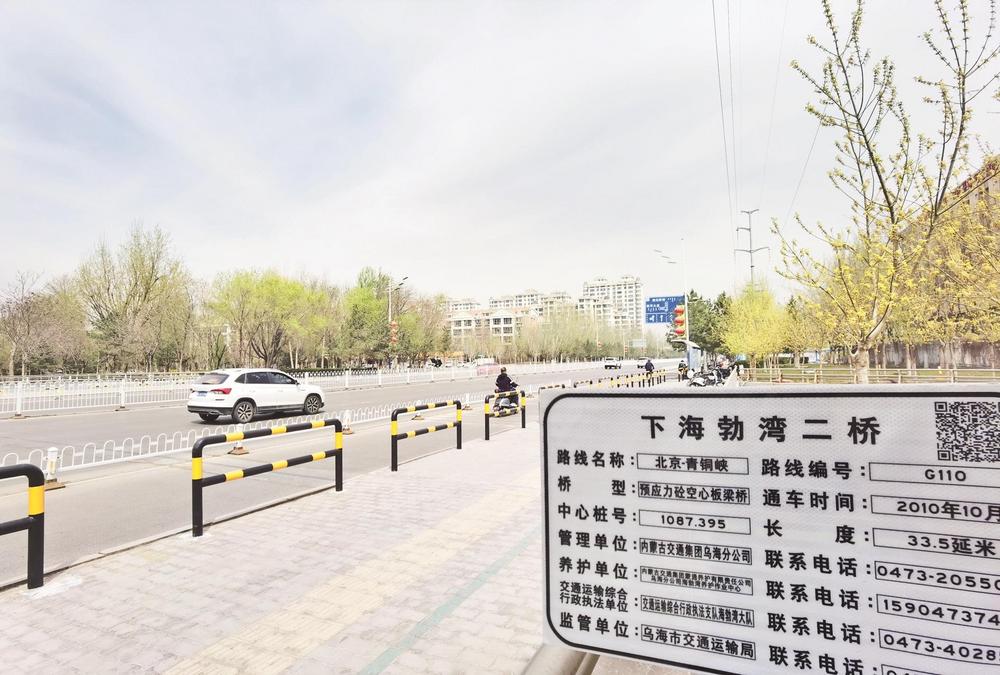

如今下海勃湾二桥的桥面平整宽阔。(赵荣 摄)

■影像乌海

本报记者 赵荣

拂去历史的尘埃,翻开珍藏的城市相册,乌达矿务局、红楼、乌海火车站、“一通厂”、跃进火力发电厂、漠中泉啤酒厂……一张张泛黄的老照片,记录着岁月,记录着往事,也承载着城市的生命脉动与发展变迁。

本报《影像乌海》栏目旨在通过新老照片的对比,讲述难以忘怀的乌海故事,感受近50年城市变化的沧海桑田。

桥梁是我市重要的交通枢纽,承载着群众的记忆和深厚的情感。

旧照中,一座逼仄的小桥半幅还在施工,仅容两车通行的110国道向远方延伸,附近则是低矮逼仄的平房住宅。记者从市交通运输局了解到,这是位于滨河大道(110国道)、市第六中学南侧的一座小桥,被称为下海勃湾二桥。这座桥始建于1985年,桥长42.6米,桥面宽度12米,承担着季节性泄洪的作用。

曾居住在附近的市民王根生回忆,110国道是他们东、西通行的必经之路,从前货车、客车、自行车、行人混杂通行。狭窄的国道两侧属于海勃湾城区的边缘地带,这里居住环境差,汽车产生的噪音和尾气一度困扰着两侧的居民。

2010年,随着海勃湾至乌达城际快速通道工程建成通车,拆除重建的下海勃湾二桥以双向8车道,桥长33米,桥面净宽36米的崭新面貌呈现在人们眼前。而周围,高楼鳞次栉比、绿化疏密有致,一派现代都市的繁华与生机交融的景象,让人感受到城市蓬勃的发展活力。

[手机扫一扫]