墨痕里的春景图

2025年04月30日

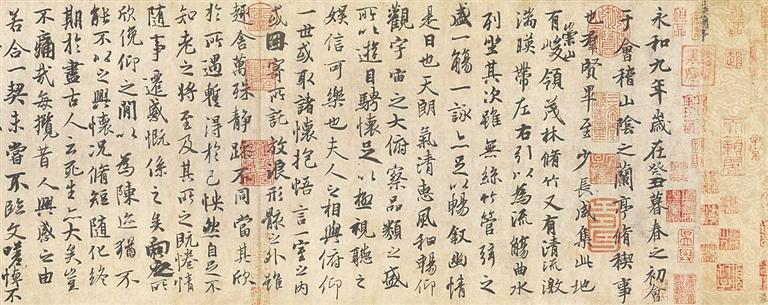

冯承素摹《兰亭集序》局部。

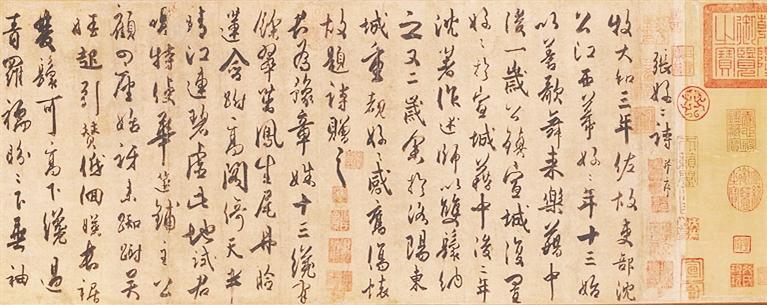

杜牧《张好好诗卷》局部。

春曲

烟花三月天,江山美如画。三月,许多人选择出门踏青,感受春天的气息。永和九年(公元353年)的三月初三,王羲之与谢安、孙绰等42位雅士于绍兴城外的山阴兰亭举办春日雅集,行修禊之礼(祭祀祈福活动)。时值“暮春之初”“天朗气清”,42位衣袂飘飘的文人于“崇山峻岭,茂林修竹”之中,列坐溪畔,即景抒怀。羽觞在曲水中漂转,停在谁的面前,谁便饮尽春醪,即兴赋诗一首。最后雅士们决定将这些即兴创作的诗汇编成集,由王羲之为此诗集作序。王羲之在微醺状态下写下了《兰亭集序》,以白描手法直击春日神髓,被明代李贽赞为“洗尽铅华见本真”的好文章。同时,《兰亭集序》手稿因其书法精妙,成为“庸和之美”书风的天花板,被历代书法界奉为极品。宋代书法大家米芾称其为“中国行书第一帖”。

《兰亭集序》全篇28行,共324字,可谓字字精妙。王羲之提笔写下“永和九年”开篇首句时,笔锋如春云出岫;待写到“天朗气清,惠风和畅”,墨色忽如春江涨潮,行笔间可见竹影在纸上婆娑;至“仰观宇宙之大”六字,竖画突然拉长,仿佛要穿透纸面直抵云霄,将春日雅集升华为对永恒的叩问。最精妙的当数20个“之”字的写法,它们如同20只形态各异的白鹭,在长河里或立或翔,姿态变化万千,展现了“同字异构”书写技巧的至高境界。唐代书法家褚遂良曾叹:“逸少(王羲之的字)笔底有春气,故字字皆含生意。”

可惜的是,《兰亭集序》的真迹已无,目前流传于世的墨迹本,多为唐人的临本或摹本。其中,比较著名的有冯承素版、褚遂良版等。冯承素版“神龙本”临摹得最忠于原作,是公认的仿真度最高、风格最接近原作的版本,也是目前用得最多、最为大众所熟悉的版本。此版为双钩填墨本,飞白处似有酒渍渗透,让人疑心那根本不是墨,而是从兰亭流觞中舀出的春水。褚遂良临本上有米芾的题跋诗,故亦称“米芾诗题本”。此版以临写为主,辅以勾描,因此书写较为流畅,体现了一定的书法功力。无论何种版本,那些游走的墨线始终延续着王羲之的风姿,恰似春日里半开的海棠花,在闲散和严谨之间找到平衡,绽放得恰到好处。

春痕

“洛城重相见,婥婥为当垆”,洛阳的春日里,有唐代诗人杜牧笔下最浓烈的情愫。公元834年,杜牧在洛阳任监察御史,于一场春日宴游中偶遇故人张好好。5年前,在南昌的一场春宴上,张好好“娉娉袅袅”,以一曲清歌惊艳四座;而今重逢,她已沦为卖酒谋生的弃妾,鬓边杏花犹在,眼底风华却成灰烬。这次春日重逢,被杜牧以诗为墨、以情为纸,写成千古绝唱《张好好诗卷》。卷上的墨迹,不仅是一场宴游的记录,更是一段过往时光的墓志铭。杜牧以书法的韵律呼应情感的跌宕,让每一笔都成为情感的注脚——那些春日宴会上的丝竹、池台边的斜阳、酒盏中的倒影,皆在墨痕中化作了春痕。

《张好好诗卷》是杜牧唯一传世的行书真迹。此卷以麻纸、硬笔写就,笔法劲健,叉笔较多,字势气格雄健,转折处锋芒似刀。在麻纸上,字迹如落英纷飞,既有“豆蔻梢头二月初”的明艳,亦有“霜叶红于二月花”的凋敝。作者墨法丰富:用墨湿润饱满,还使用了些许淡墨,有迷迷蒙蒙的晕化效果。同时,结字普遍欹侧,布局错落有致,极具动势和韵律感。清代书法家包世臣赞其有“中实之妙”,称其笔画如铁画银钩,锋芒暗藏于温润之中。

《张好好诗卷》上钤印累累,印证了其流传千年的身世。这件作品历经劫火,从宋徽宗宣和内府到清宫《石渠宝笈》,从溥仪携带出紫禁城到张伯驹倾囊购藏,使之“永存吾土”,最终在故宫博物院重获新生。在流转中,卷上的霉斑与裂痕如同岁月镌刻的“春痕”,赋予了它更多历史质感。 (转载自《海南日报》)

[手机扫一扫]