城市为什么要有书店

姜瑜

2025年06月11日

时兴书屋之沙漠美学书店。

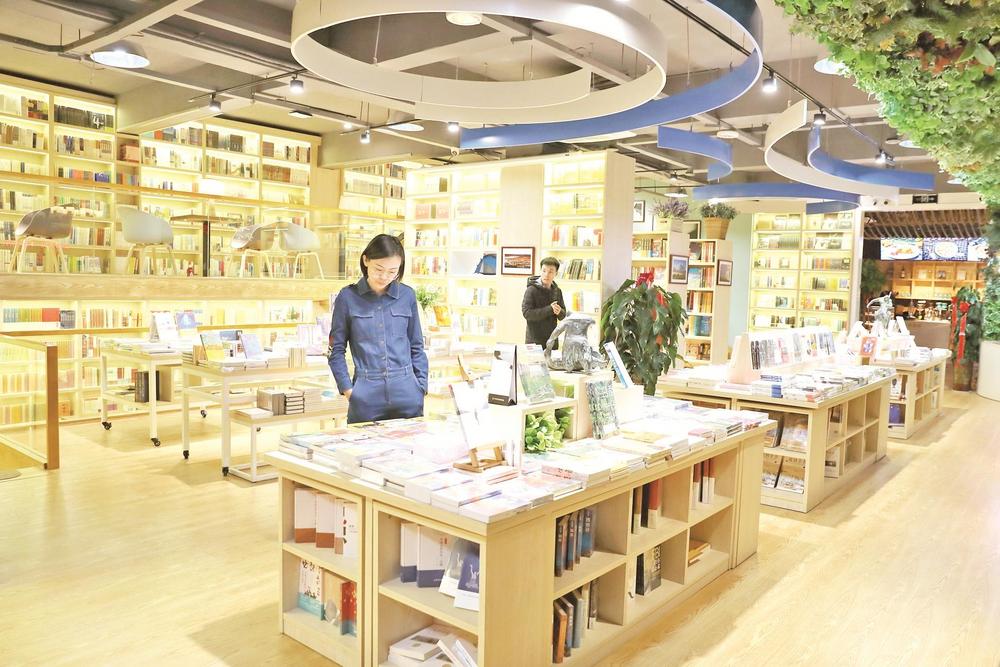

竞人书店(总店)。

■弘扬北疆文化 赓续中华文脉 文化会客厅

本报记者 姜瑜

文化是一座城市的灵魂,是城市外在形象和精神气质的有机统一,也是城市内涵、品质、特色的重要标志。

乌海是一座因煤而建、因煤而兴的移民城市,20世纪50年代末,来自天南地北的建设者因煤炭开发在这里相遇,在这块沃土上创造着财富与价值,并形成了多姿多彩、璀璨夺目的文化,有文学、绘画、书法、摄影、赏石、戏曲……在丰富着老百姓的日常生活的同时,也涵养着城市的独特气质。

为探寻乌海地区有价值的文化现象,深层次研究各类文化现象给乌海人带来的丰富体验,本报特开设“弘扬北疆文化 赓续中华文脉·文化会客厅”栏目,邀请学者、业内人士、专家以嘉宾漫谈的形式,探讨引人注目的文化话题,讲好新时代乌海故事。

从最初每个地区标配的新华书店,到后来逐渐多起来的、装潢更精美的城市书店,再到具有更多公益性质的共享书店,几乎每个人都有一份关于书店的记忆。

书店在城市中存在时,你或许不觉得有什么特殊,但如果有一天它突然关门了,你会很不舍、很唏嘘。试想如果是便利店、理发店、裁缝店等这些店关门,我们也许都不会有太多感觉,反正过段时间又会开新的店。

为什么书店关门会引起不舍和留恋,这大概就是书店对于城市的意义。书店自带一种文化属性,让我们的城市多了一种色彩,多了一种不同于热闹的社交场景。本期,作者专访了我市四家书店的创始人或主理人,听他们讲一讲城市为什么要有书店。

李承祖(内蒙古乌海市新华书店副总经理)

1974年,新华书店在海勃湾区新华东街21号开设,至今已有41年历史。

记者:为什么每座城市都有新华书店?它开设在乌海是因为什么?

李承祖:新华书店一直都致力于阅读推广和文化传播,在乌海也是一样的。

新华书店始终严格遵守国家出版发行法律法规,坚持课前到书、人手一册,弘扬正版、诚信经营;新华书店还坚持“双效”统一,积极开展“七进”工程、送书下乡、全民阅读公益活动、“草原书屋”“鸿雁图书悦读”计划等文化惠民工程;同时,还拓展了研学旅行、教育培训、文创产品等产业项目。

如今,新华书店早已成为乌海人获取知识、享受阅读的重要场所。

记者:新华书店在满足城市居民精神文化需求方面,做过哪些努力和尝试?

李承祖:书店里的变化、书架上的陈设、书籍中的智慧等,我在书店工作十年,有幸能与很多喜爱读书的人打交道,这是一件很幸福的事。

在这个过程中,你会了解读者,懂得他们需要什么样的书店,他们的需要就是我们的努力方向。比如,读者喜欢典雅的环境,我们就在2017年升级书店环境;阅读需求多样化,我们就拓宽图书品类;读者喜欢书店里有互动,我们就定期举办作家签售、专题讲座、读书会、万家支部结新华等文化活动,我们就是要为读者搭建一个交流与学习的优质平台。

目前,新华书店已成为“乌海市中小学生综合实践基地”“青年爱里”“乌海市全民阅读活动基地”等文化活动的固定场所,颇受市民喜爱。

记者:对于书店未来的发展,您有怎样的规划和期待?

李承祖:书店既是知识的宝库,又是思想碰撞的舞台,今后,新华书店依然会是乌海人最喜爱的文化生活空间。

激发市民阅读热情,培养良好阅读习惯,定期举办作家见面会等文化活动,让“逛书店”成为更多人喜爱的一种生活方式。阅读空间打造、书籍资源丰富、多样化阅读形式等,让阅读适应现代人的生活节奏,进而为城市公共文化贡献更大力量。

孔凡峰(竞人书店创始人)

1994年,竞人书(社)店在海勃湾区公园南路开设。最初只有13平方米,如今已发展为600多平方米的城市书店。

记者:当初您为什么开这家书店,尤其是这种类型的书店?

孔凡峰:那年我21岁,当时父母所在的企业效益不好,我还在读大学,为了改善家里的经济状况,在亲戚的帮助下,用全家仅有的几千块钱存款开了这家书店。

现在看来,想挣钱其实并不是我开书店的唯一原因,更主要的是因为我从小就爱读书,读了很多书,也存了很多书,开书店就这样水到渠成了。

最初,我惊讶于书籍市场的琳琅满目。面对这个巨大的市场,我还是坚持主要经营社科人文类书籍,同时书的品质也是我的原则之一,虽然经济效益的回报周期更长、更慢,但也正因这两个坚持,书店在乌海早已形成了自己的品牌与特色。

记者:在您看来,书店对于城市居民来说意味着什么?

孔凡峰:开书店的30多年里,我依然会读书,还因此结识了很多爱读书的人,我从他们身上汲取到很多优秀的品质,这对我的个人成长和精神世界来说都有着不可替代的作用。

总店在海勃湾区第一小学附近,每天都会有小孩子来书店,他们把书包往地上一扔,一边读书一边等家长来接,有的孩子会把喜欢的书藏起来,下次再找出来接着看,那些调皮的、爱读书的小孩现在都长大了,他们还会来逛书店,还喜欢阅读。

我跟着书店成长,孩子们也跟着书店成长,这就是我想要的书店,它是与人紧密相连的,有温度、有故事。

记者:您对书店未来的发展有怎样的期待?

孔凡峰:比起高楼大厦,书店的存在,让人看到了城市柔性的一面,是一抹暖色调。

它能让人在某一刻停下来、静下来,在书中与优秀的、丰富的、有内涵的思想进行交流,给自己的精神世界加油,它装满了人类的精神财富,这就是书店。

未来,民营书店依然有很大的生存挑战。面对实体书店销量持续下滑,我们已进行转型,并客观地面对这件事情。但只要书店存在,它在城市文化发展中就有意义。

王志萍(乌海书城创始人)

1997年,乌海书城在海勃湾区新华东街开设,如今在三区均有分店。

记者:在什么样的情况下,让您开了这家书店?

王志萍:在乌海开一家特色书店,是我心中长久以来的梦想。我怀揣着这份梦想,打造了这家有温度、有灵魂的书店。

乌海书城就像这座城市一样,是融合的,也是多元化的,是一个集阅读、休闲、文化交流于一体的综合性文化空间。里面有柔软的沙发、明亮的灯光、香气四溢的咖啡,这让更多人爱上书店、爱上阅读。

记者:您开书店的原则是什么?

王志萍:打造乌海书城的过程,于我而言,是一场充满挑战与惊喜、汗水与欢笑的成长之旅。从最初为书店选址,到设计装修风格,再到选书,每个环节都倾注了我的心血与汗水。

在经营过程中,我遇到不少困难与挑战。比如,在商业利益与文化价值之间如何找到平衡点?在这个快节奏的时代,如何吸引更多读者走进书店,感受纸质书的魅力?面对线上阅读平台的冲击,我们如何突出重围?如何打造自己的核心竞争力?这些问题常常让我陷入沉思,但也正是这些挑战,让我更加明确自己的方向和使命。

“文化为本,服务至上”,是我的开店原则,让每一位走进书店的读者都能享受到优质的阅读服务。因此,我也收获了许多温暖与感动。有一次,一位白发苍苍的老读者特意来书店告诉我,他在这里找到了一本年轻时读过的书,那本书承载着他许多美好的回忆。那一刻,我深刻地感受到了书店对于读者的意义,它不仅仅是一个售卖书籍的地方,更是连接读者与过去、与情感的一座桥梁。

记者:您希望书店在城市文化发展中怎样发挥更大的作用?

王志萍:在我看来,书店对于一座城市而言,它是城市的文化符号,是市民的精神家园,承载着城市的记忆与情感,见证着城市的发展与变迁。

同时,书店也是城市文化交流的重要平台。我们经常在这里举办各种丰富多彩的文化活动,丰富了市民的文化生活,促进了城市文化的繁荣与发展。

今后,我们计划进一步拓展书店的业务范围,引入更多优质的文化产品和服务项目。此外,我们也将加强与线上平台的合作,利用互联网的优势,扩大书店的影响力和覆盖面。

吴昊(时兴书屋创始人、主理人)

一家创办于2021年的共享式书屋,在公园、社区、学校周围等处常能看到它的身影。

记者:时兴书屋的创办灵感来源于什么?

吴昊:创办这间书屋,灵感源于乌海地区的四合木,四合木就像乌海人一样,从不畏惧艰难困苦,热爱生命、热爱生活,真诚炙热、历久弥新,很酷、很努力,还很低调。于是,我就想用共享书屋这种形式,把这份代表乌海的风景与人文表达出来。

第一家书屋是开在小区里,小区里有幼儿园,那是我“共享图书梦”起步的地方,如何让每个孩子都能读到优质的童书,这个念头跟我创办时兴书屋的理念一直伴随着我和我的共享书屋。

记者:您觉得阅读与书店的价值体现在哪里?

吴昊:书对于人类,就如同水对于沙漠一样重要。乌海紧邻沙漠,我们乌海人硬是在这里建起了“沙漠绿洲”,那么,我也想尽自己的力量,为我们的公共文化事业作贡献。

时兴书屋追求社会效益,在运营过程中遇到的挑战会更大。但是,挑战也给我们带来了成长。这种力量来自哪里?其实就是来自知识和文化的力量。我的书屋有很多小会员,有的从2岁就开始来这里读书、借书,后来他们上幼儿园、上小学,从一个小屁孩儿变成一名小学生,我在这里见证了他们的成长,我的成就感爆棚,真的太幸福了。

记者:书店如何为城市文化建设贡献力量?

吴昊:未来我们就是想持续做好运营,希望每一个走进时兴书屋的人,都可以找到一个能够让自己停下来的读物,拥有静下心的环境,为他们提供一个心灵休憩的好地方。我们还打算在乌海开更多书屋,让阅读更加便捷。虽然,这个做起来有点难,但我还是会在这条路上坚持走下去。

不管在哪儿,书店总能让人流连,一个小区、一条街区、学校外、商场里、公园里……我们总是希望能找到一家书店,走进去、坐下来,或者只是聊聊天、发会儿呆。如果一座城市没有书店,那它就少了一阕有关文化的味道。当城市里的书店越来越多,越来越多元,人们的文化生活也会越来越丰富。

[手机扫一扫]