太极书法:刚柔相济中书写智慧

张文杰

2025年08月01日

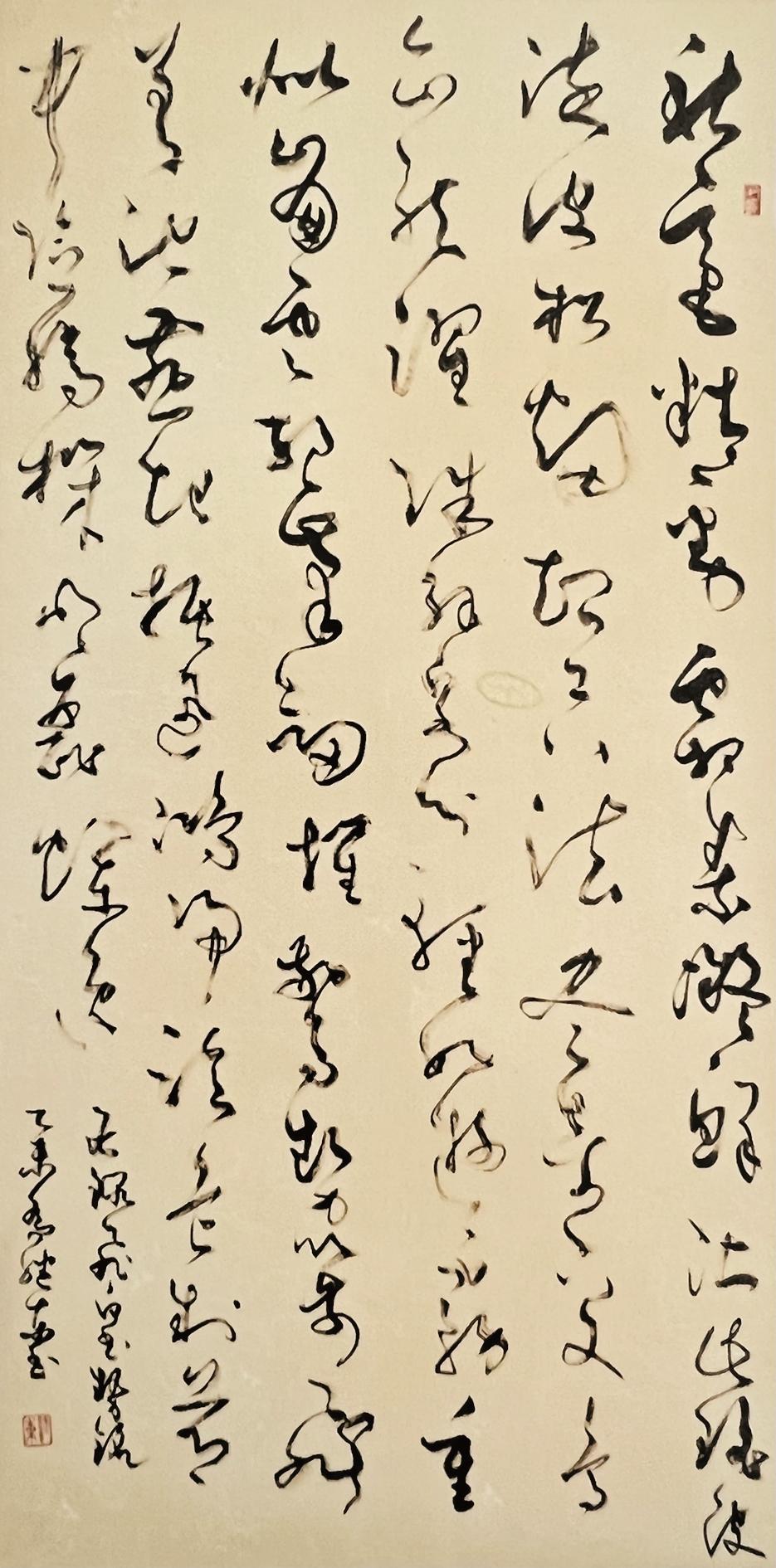

书法作品 《飞白书势铭》

创作中的乔继东

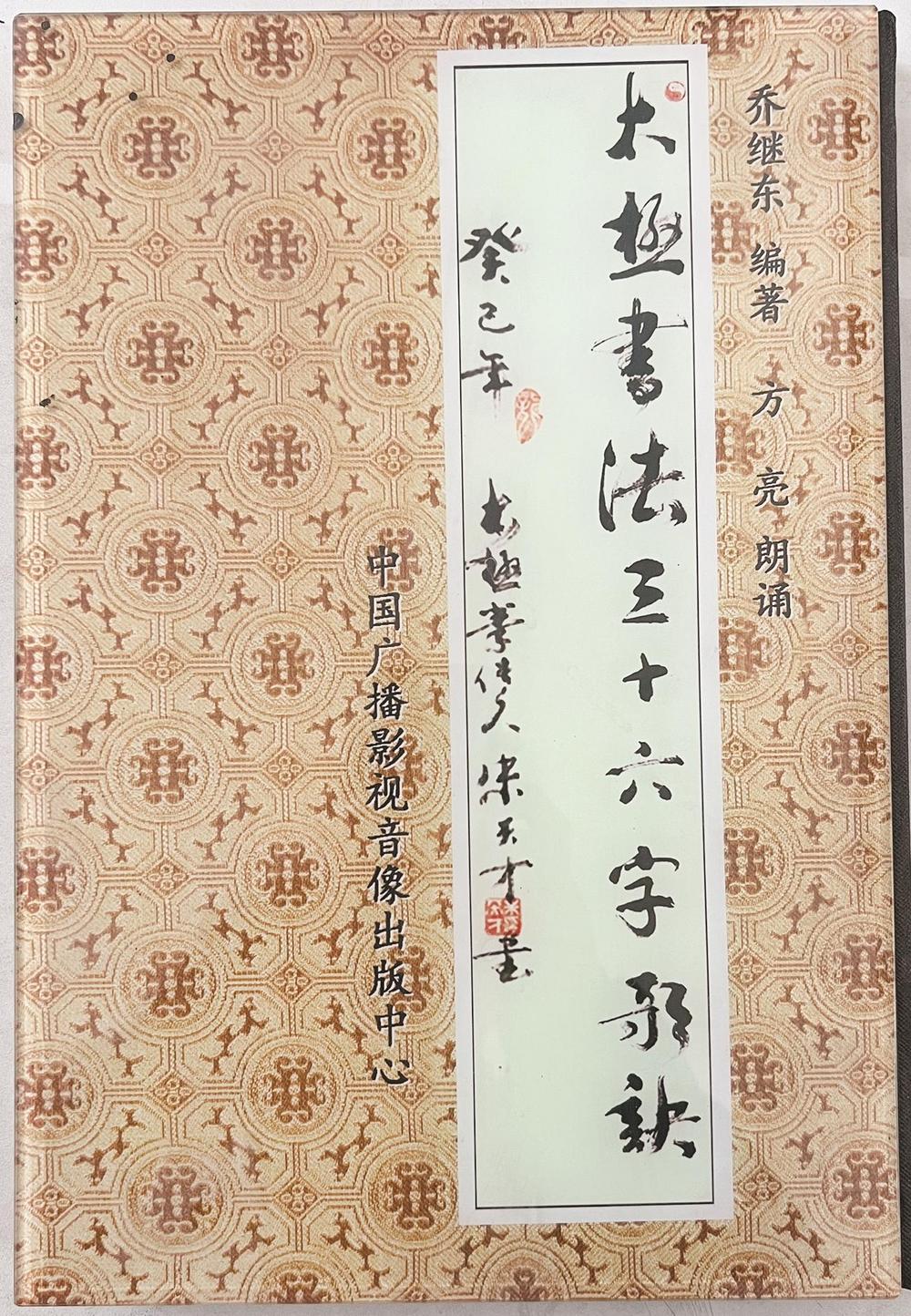

《太极书法三十六字歌诀》

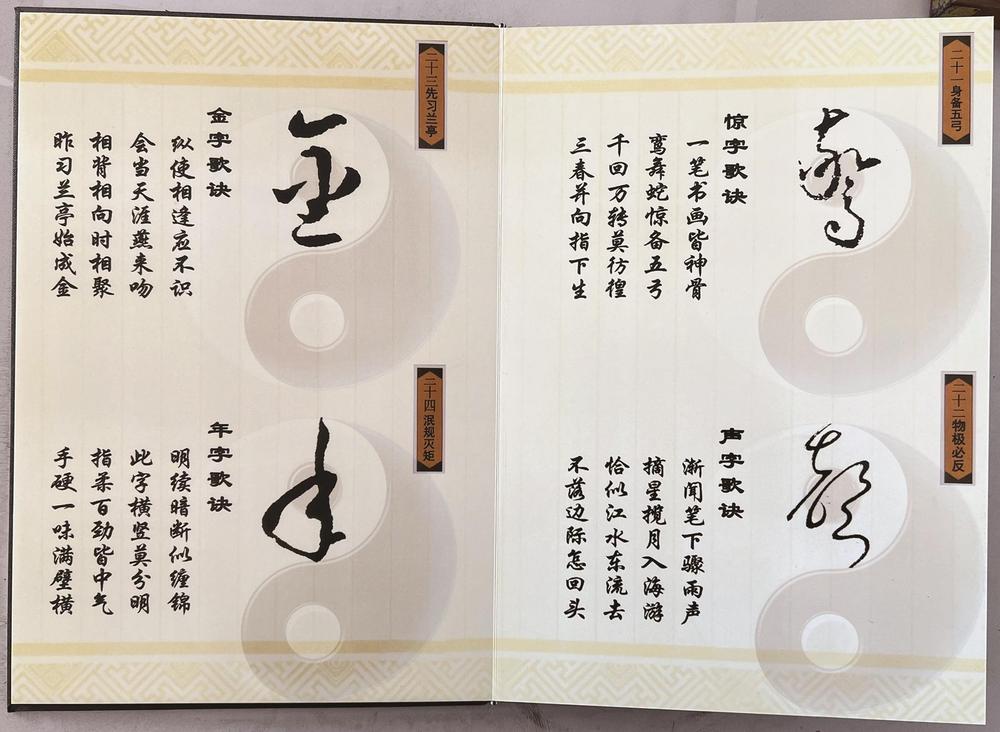

太极书法部分字诀

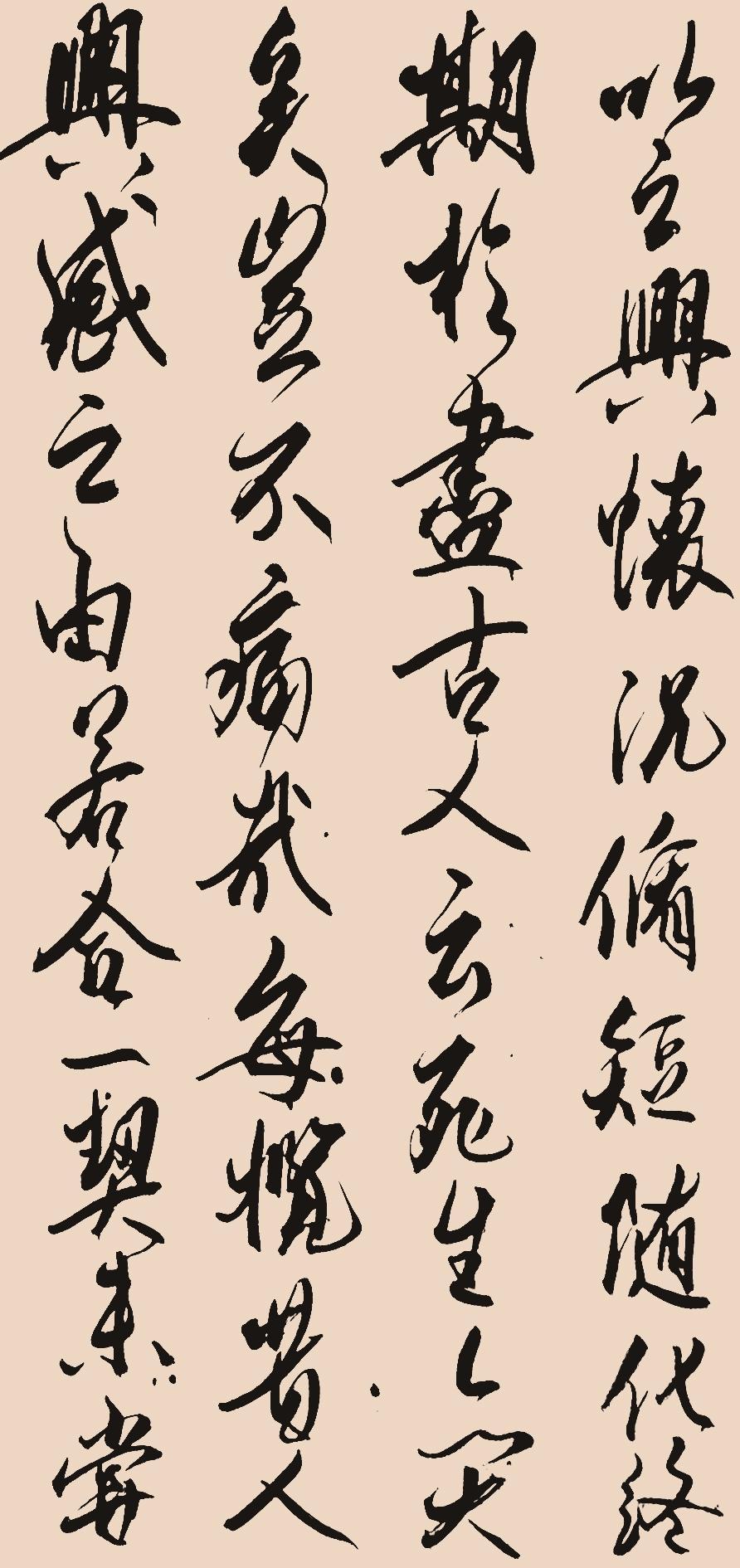

书法作品 《兰亭序》局部

■黄河岸边是我家 · 遇见非遗(12)

张文杰 文/图

每一方水土,都镌刻着独特的文明印记。在乌海,非物质文化遗产是流淌在血脉里的文化基因,是黄河岸边生生不息的古老回响。

都说非遗是触摸文化根脉的温暖印记。

晨光暮色,四季更迭,烫画的笔尖勾勒出时光的纹路,挂毯经纬间穿梭着生活的温度,千年驼铃回荡的丝路传奇、黄河涛声浸润的民间智慧,最终都化作烟火人间里跳动的文化脉搏。

都说非遗是唤醒历史记忆的时光信笺。

陶泥塑形,丝帛染彩,吹糖匠人的吆喝声仍在街巷回荡,蒸馏酒坊的风幡犹在风中飘摇。那些被时光打磨的技艺,是孩童眼中的神奇魔法,是游子梦里的故园符号,粗粝或精巧的纹路间,藏着跨越时光的时空对话。

都说非遗是联结族群情感的精神纽带。

马头琴的长调悠远苍茫,乌海快板的节奏欢快清脆;八卦掌的步法如行云流水,形意拳的起势似风雷激荡。在这里,四十多个民族的文明交融共生,不同地域的智慧在黄河岸边扎根,生长出枝繁叶茂的文化根系。

乌海是一座被匠心点亮的城市。这些非遗技艺,是沙漠绿洲不熄的火种,是城市肌理中跃动的韵律。它们与奔涌的黄河同频,与浩瀚的沙漠共舞;与葡萄美酒的醇香交织,与山海沙城的精神共鸣。它们不仅是历史的见证者,更是现代人寻找精神原乡的途径,让传统之美在钢筋铁骨的城市里焕发新生。

若您也喜欢探寻非遗和非遗传承人的故事,请与我们同行,一起开启这场“遇见”之旅。

背景介绍

在中国传统文化里,太极与书法分属不同领域,一为武学之道,一为笔墨之艺,二者却都汲取了“阴阳平衡”“刚柔并济”的思想。太极书法是将中国书法与太极拳的原理运用到书法创作中,形成有韵味的书法文化。赏习太极书法,可使人精神愉悦。乔继东所传承的太极书法项目,2017年被评定为乌海市市级非物质文化遗产代表性项目,2018年被评定为内蒙古自治区省级非物质文化遗产代表性项目。

太极与书法的渊源

太极与书法,是中华传统文化“一体多元”的生动体现。它们从同一哲学根系生长,在技法上相互借鉴,在文化功能上彼此补充。“太极以太极图为象征,黑白两仪相互环抱,体现‘阴中有阳,阳中有阴’的平衡之道;太极书法墨色的浓淡干湿、点画的粗细曲直、结构的疏密虚实,都是阴与阳的具体呈现。”太极书法代表性传承人乔继东说。

一点成一字之规,一字乃终篇之准,书法通过笔墨的动态平衡,再现了太极中“一动一静,互为其根”的观点。乔继东说:“太极书法倡导力透纸背而不露锋芒,是以笔墨书写和谐,本质上是对我国传统文化中‘中和’理念的践行。”

太极的运动理念与书法的用笔技巧早已相互渗透。太极强调“以意领气,以气带力”,动作看似轻柔,实则暗藏连绵不绝的内劲,这种“绵里藏针”的力道,与书法中“屋漏痕”“锥画沙”的用笔追求不谋而合。乔继东说:“书法家执笔时,需如太极起势般沉肩坠肘、气沉丹田,将全身之力通过手臂贯注于笔端,使笔画既具筋骨之力,又含舒展之态。”东晋书法家王羲之在《笔势论》中提到“下笔点画,皆须尽一身之力而送之”,与太极“一举动周身俱要轻灵,尤须贯穿”的原理异曲同工。

此外,太极动作忌直忌僵,讲究四两拨千斤的圆转之妙;书法中的行草则以连绵的转换见长,笔锋在提、按、顿、挫中形成流畅的线条,如同太极推手般顺势而为,一气呵成。唐代书家张旭观公孙大娘舞剑而悟狂草笔法,虽未直接提及太极,却揭示了肢体韵律与笔墨动态的共通性,这种外动内静的协调,正是太极与书法在技法层面的深层共鸣。

太极与书法不仅是技艺的展现,更是古人修身养性的重要方式,在内外兼修的追求上高度契合。乔继东说:“练习太极时,需要心无杂念,意守丹田,通过肢体的舒缓运动达到身心合一的境界;而写书法时,同样强调澄心静虑,意在笔先,在笔墨挥洒中沉淀思绪、涵养心性。”

北宋苏轼曾言“退笔成山未足珍,读书万卷始通神”,既强调书法需以学识为根基,也暗合了太极内外兼修的理念。时至今日,这种跨越千年的哲学思想依然滋养着我们。当我们在笔墨中感受线条的韵律,在招式中体会呼吸的节奏时,动静之间,便可触摸中华文化的根脉。

历经百年的摸索

清末民初,太极与书法在乔祥炳的探索中完成了一次实质性的结合。乔祥炳自幼练习太极拳,他开创性地将太极招式的刚柔韵律融入汉字书写,由此诞生的“太极书法”,经乔家四代人传承,形成了兼具武学思想与笔墨情趣的独特书法。乔继东说:“乔祥炳的创想并非凭空而来。他从太极阴阳相生的核心理念出发,尝试让书法线条如太极招数般兼具力量与灵动。”

经过百余年打磨,乔家后人在实践中完善了三大核心技法。乔继东一边演示一边说:“五行执笔法强调五指各领其劲,交相呼应,形成稳定灵活的发力系统;太极桩式悬空书写法要求习者以混元桩功为基,做到中正安舒,松肩坠肘,让全身的力经过肩背、臂肘传到指尖,实现劲至笔端,连绵不断的状态;针对北方干燥气候研发的纸面干湿调节法,能让笔墨在不同环境下始终保持最佳状态,确保作品气韵连贯。”

乔继东在讲解作品时说:“这套技法体系暗藏太极理念。行笔时讲究一笔而就,如环无端,笔锋在顺其势而改其路的韵律中,自然形成含圆抱方的字形,恰似太极图的阴阳环抱。”虽然太极书法源自民间的书写理论,但正以其独特的文化基因,为传统书法的传承注入新的活力。

乔继东说:“太极书法的价值远不止于技法创新。当书法与太极相遇,意味着书写不再是单纯的技艺展示,而成为身心同修的过程。练习者在桩式书写中涵养气息,在行笔中调和刚柔,既能练就松弛、沉稳、‘圆融’的线条质感,也能领悟顺势而为的人生智慧。”

从口传心授走向系统传承

为了让更多人了解、参与太极书法,乔继东一直坚持在各地讲座、授课、展示。1997年,他在乌达区广场东侧建起太极书法创作基地,为太极书法安了“家”。“当时我就想,这门技艺要想得到传播,就得有扎根的地方,让练习太极书法的人有处可去,这样才能让更多人参与其中。”乔继东说。

理论体系的构建是文化传播的根基。乔继东在前几代传承人的基础上挖掘总结出《太极书法三十六字歌诀》,并于2013年由中国广播影视音像出版中心出版,让太极书法这门技艺从口传心授走向系统传承。《太极书法三十六字歌诀》将太极书法要义凝练成口诀,“执笔虚灵”“节节贯穿”等短语,这既是太极书法主要技法的指南,也是对“用意不用力”境界追求的核心理念。乔继东说:“初学者通过《太极书法三十六字歌诀》入门,能快速摆脱拙力、僵劲的困扰,在松圆的运笔中体会化刚为柔,积柔成刚的进阶之道。”

2016年,在自治区展览馆“非遗月月传”活动中,乔继东带领团队开展的讲座场场爆满。2019年,乔继东编辑了《太极书法教学》,完成50期网络节目的拍摄,同时开展太极书法走进校园等活动。乔继东说:“文化不分你我,能让这门对身心健康有益的技艺在更多地方开花结果,再累也值。”如今,从社区课堂到校园讲台,太极书法已从一门技艺升华为连接文化的纽带。

太极与书法的共鸣,在乔家四代人的传承中凝结成独特的文化体现。从哲学理念的一脉相承,到技法体系的创新融合,再到如今跨越地域的传播。笔墨随太极韵律流转,文化以非遗的形式延续,这种动静相济的传承,既守护着传统文化的根脉,也为当代人提供了与心灵相契合的途径。未来,这门兼具“力道”与“温度”的技艺,必将在更多人的参与中焕发新的生机。

[手机扫一扫]