2024年05月10日

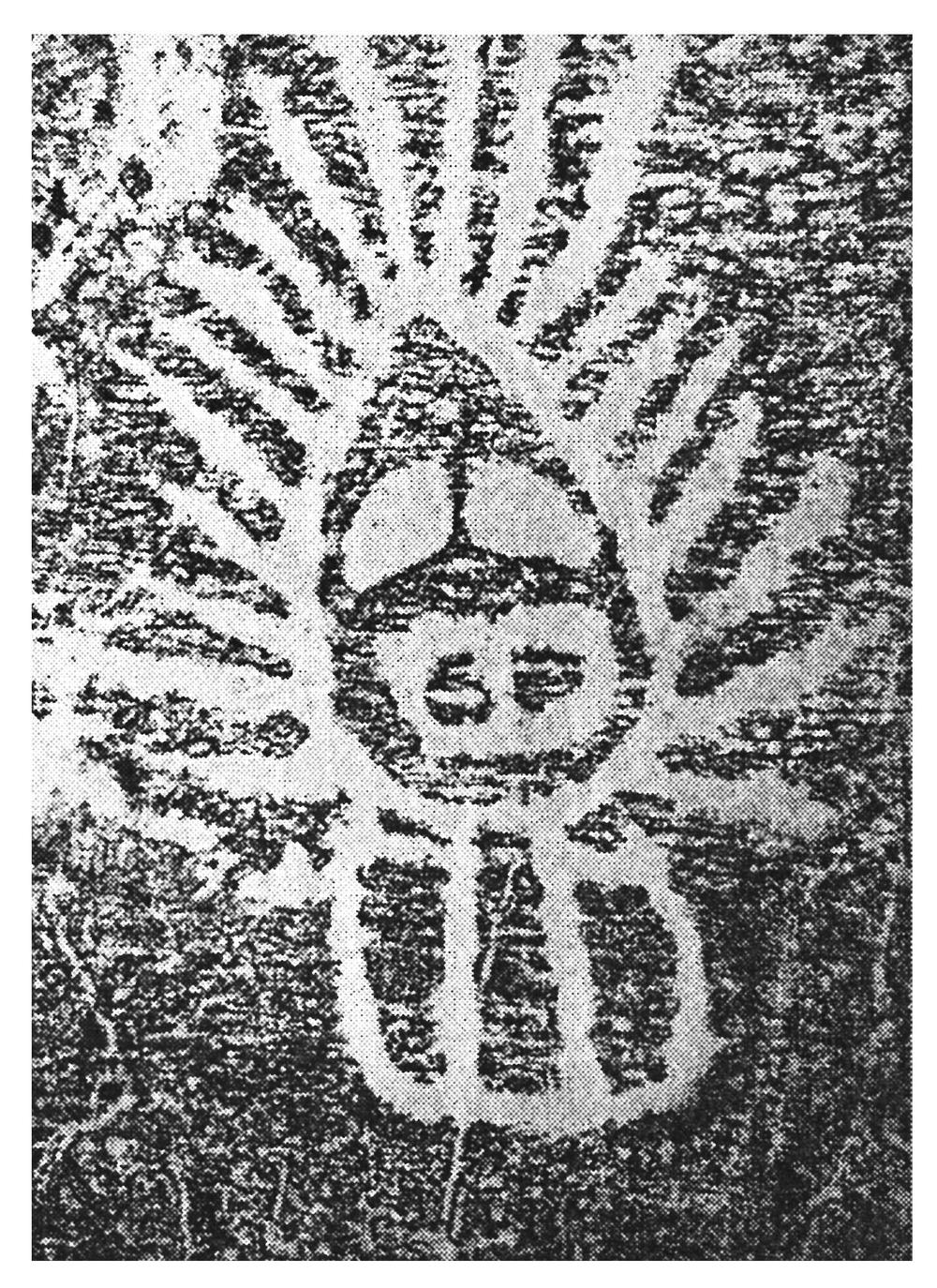

图一

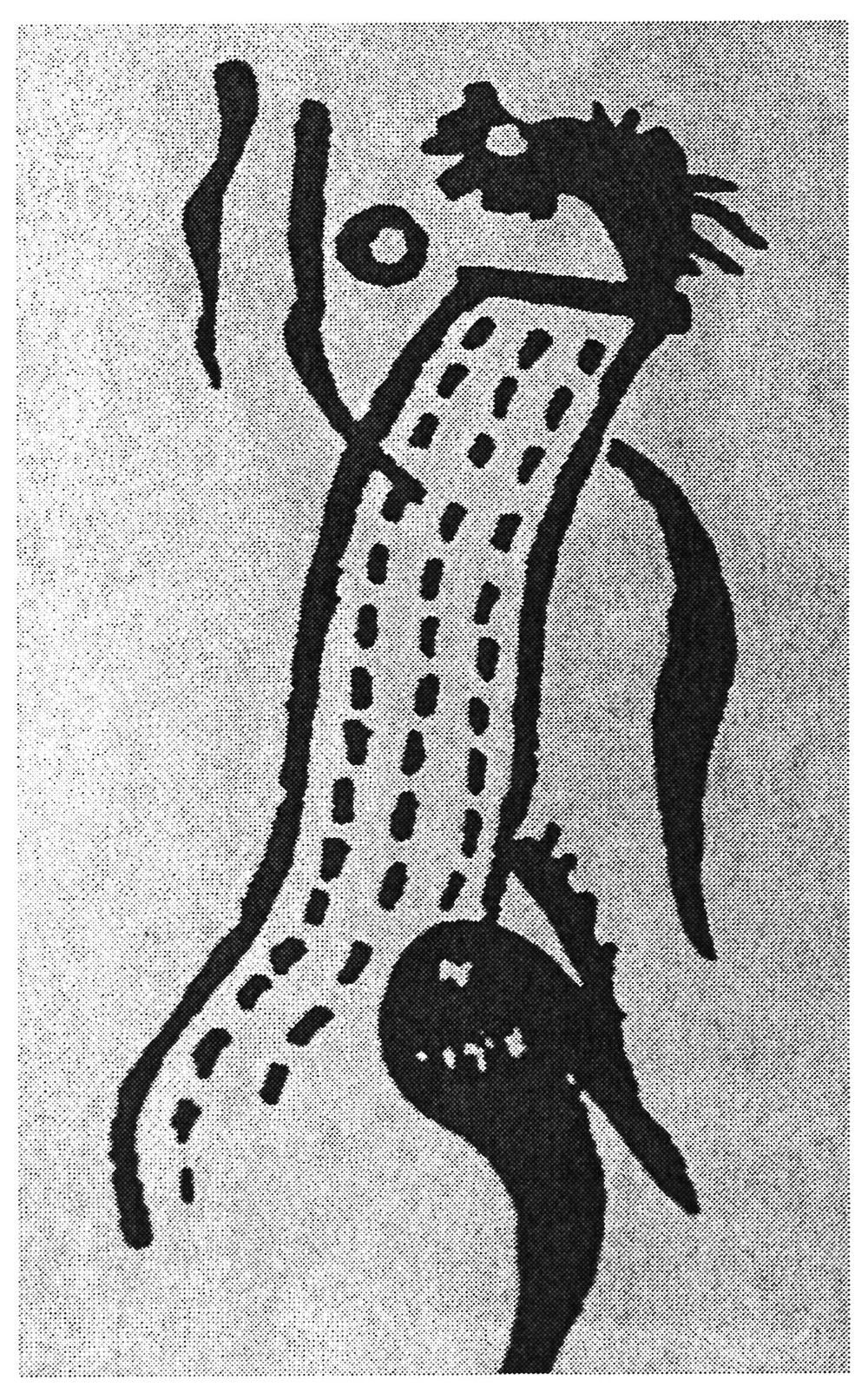

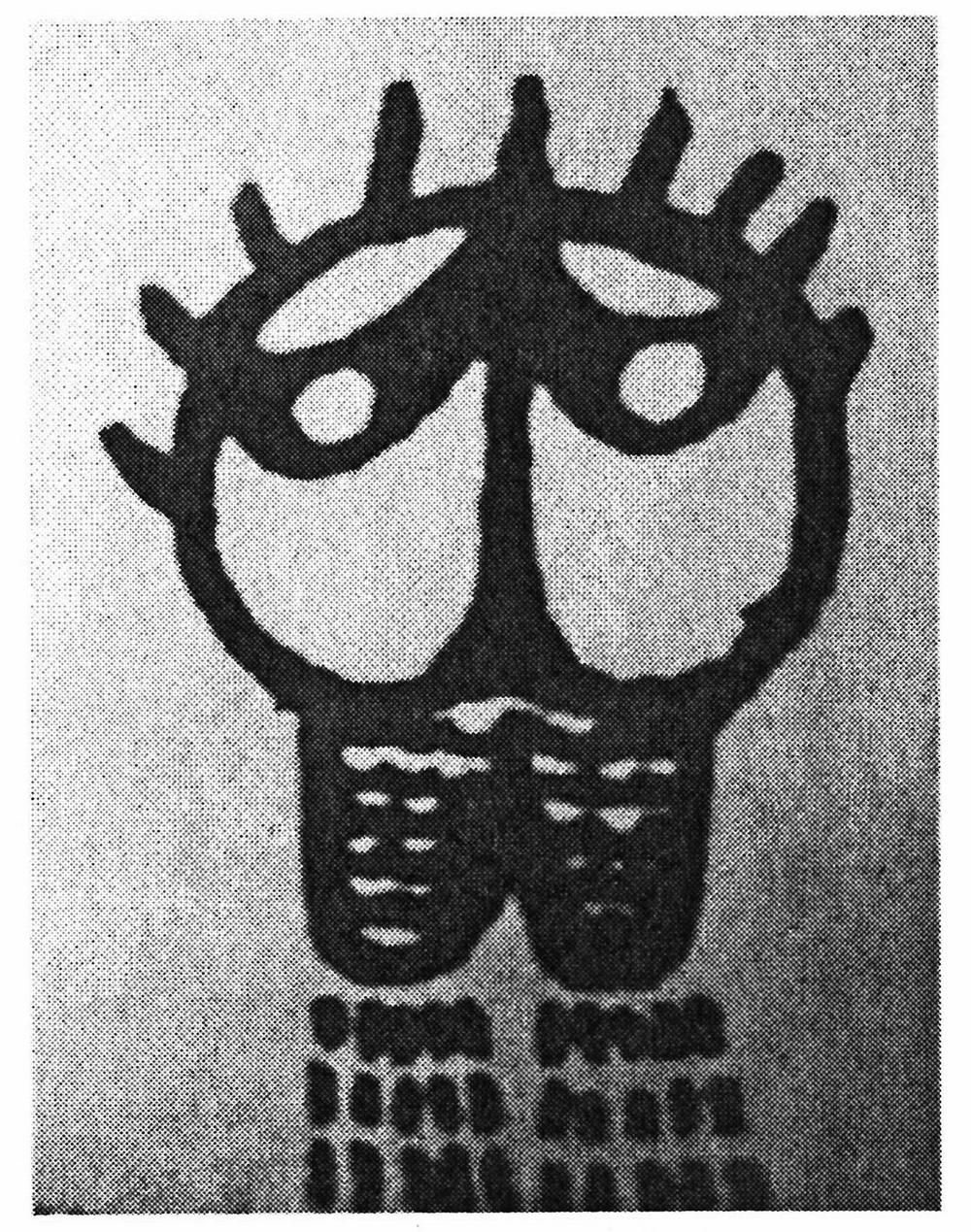

图二

图三

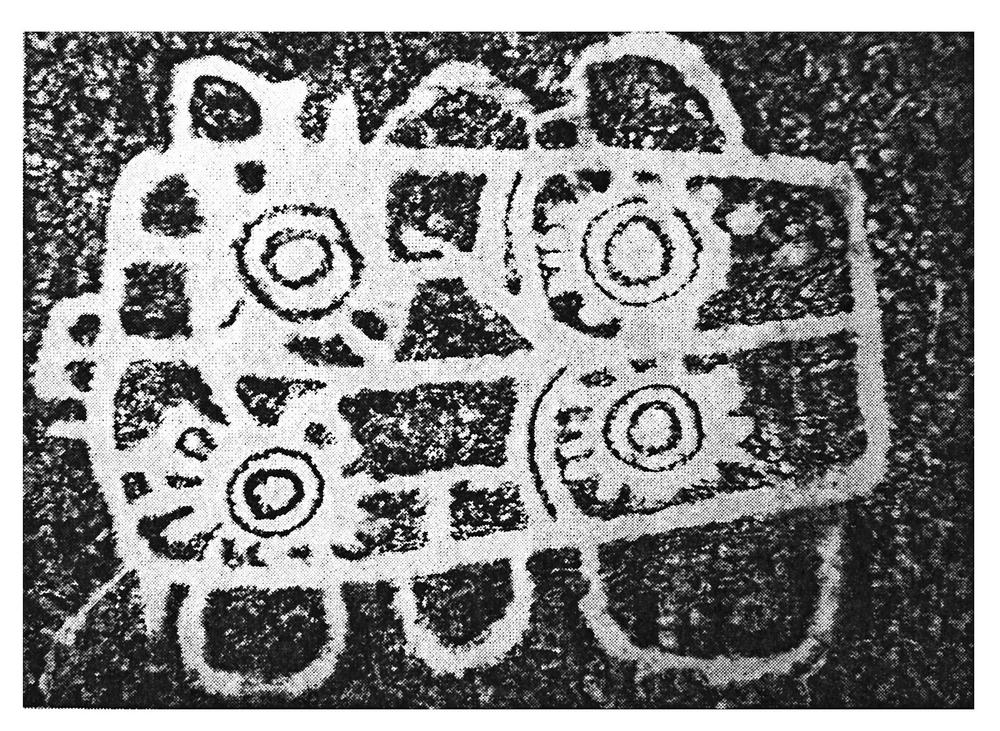

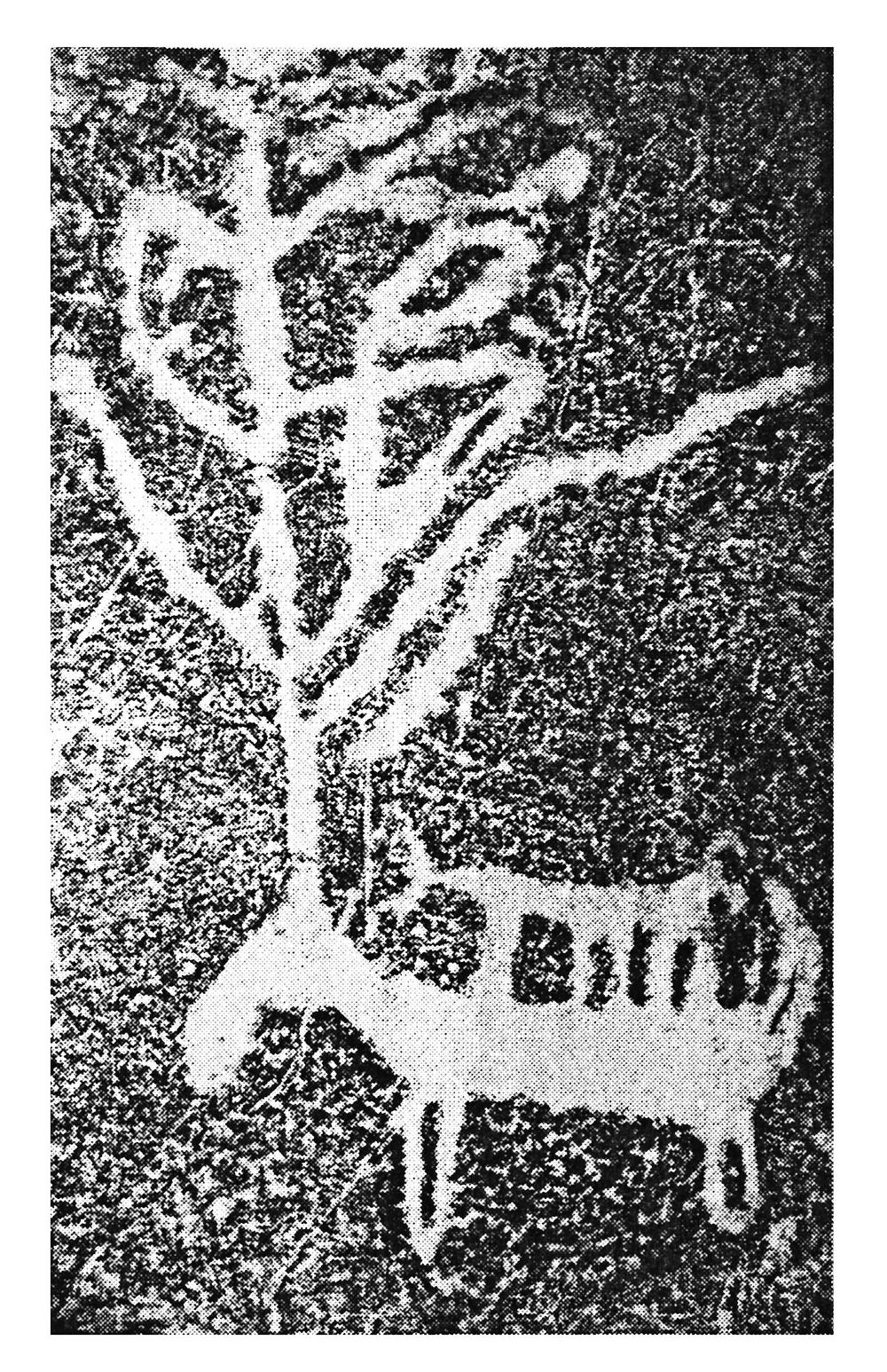

图八

图六

图九

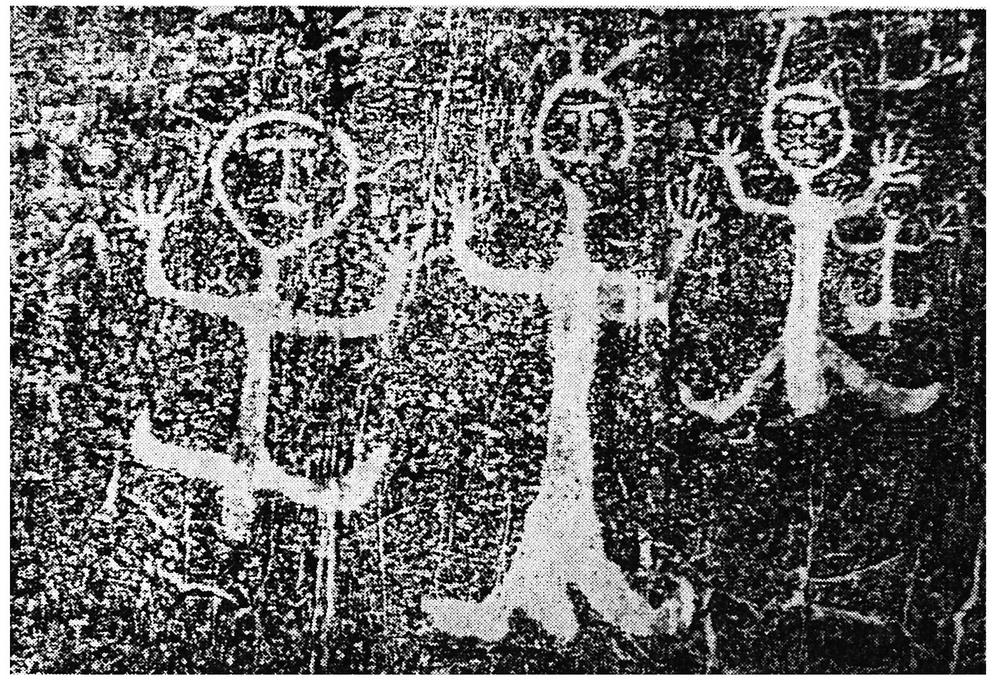

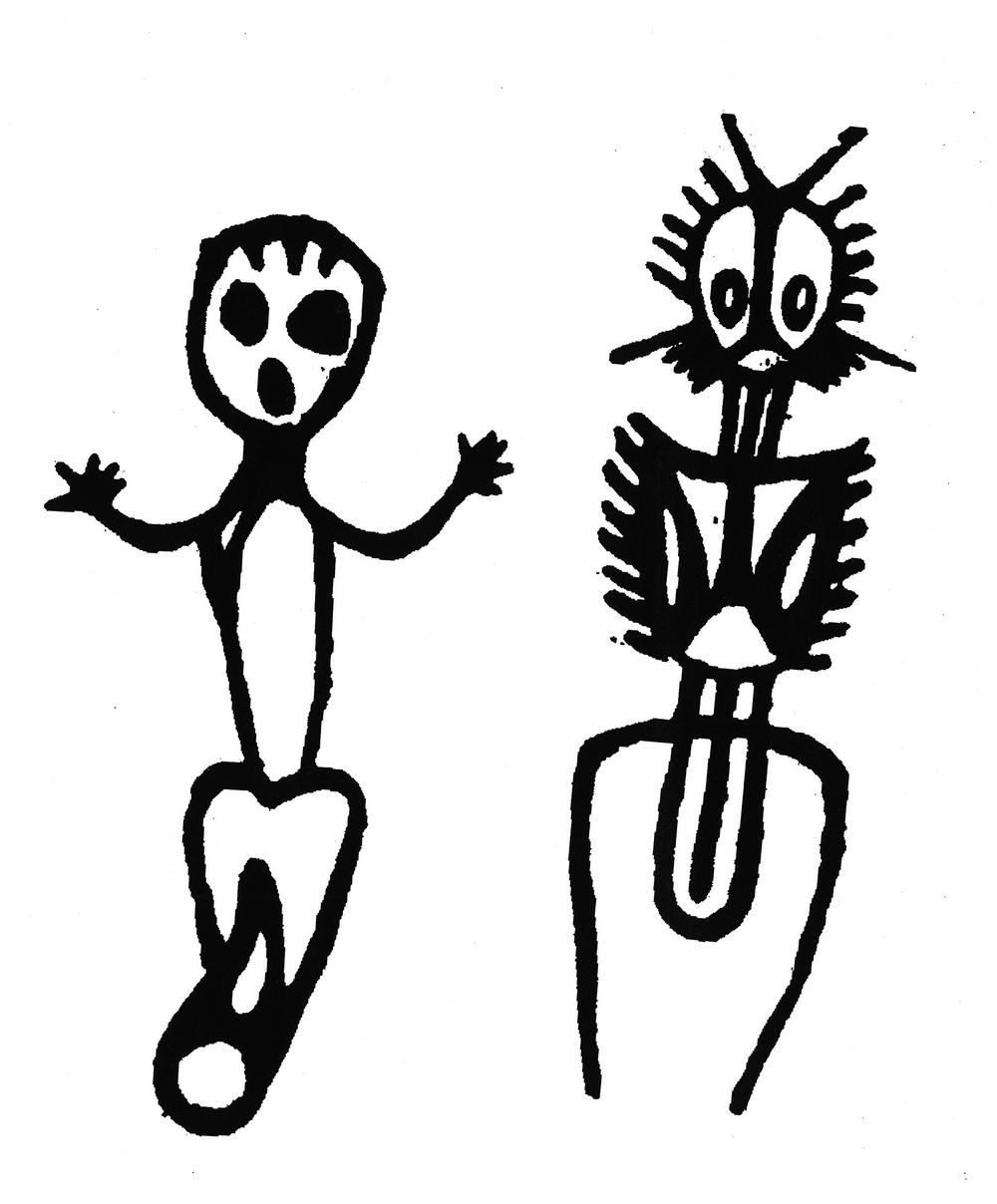

图四

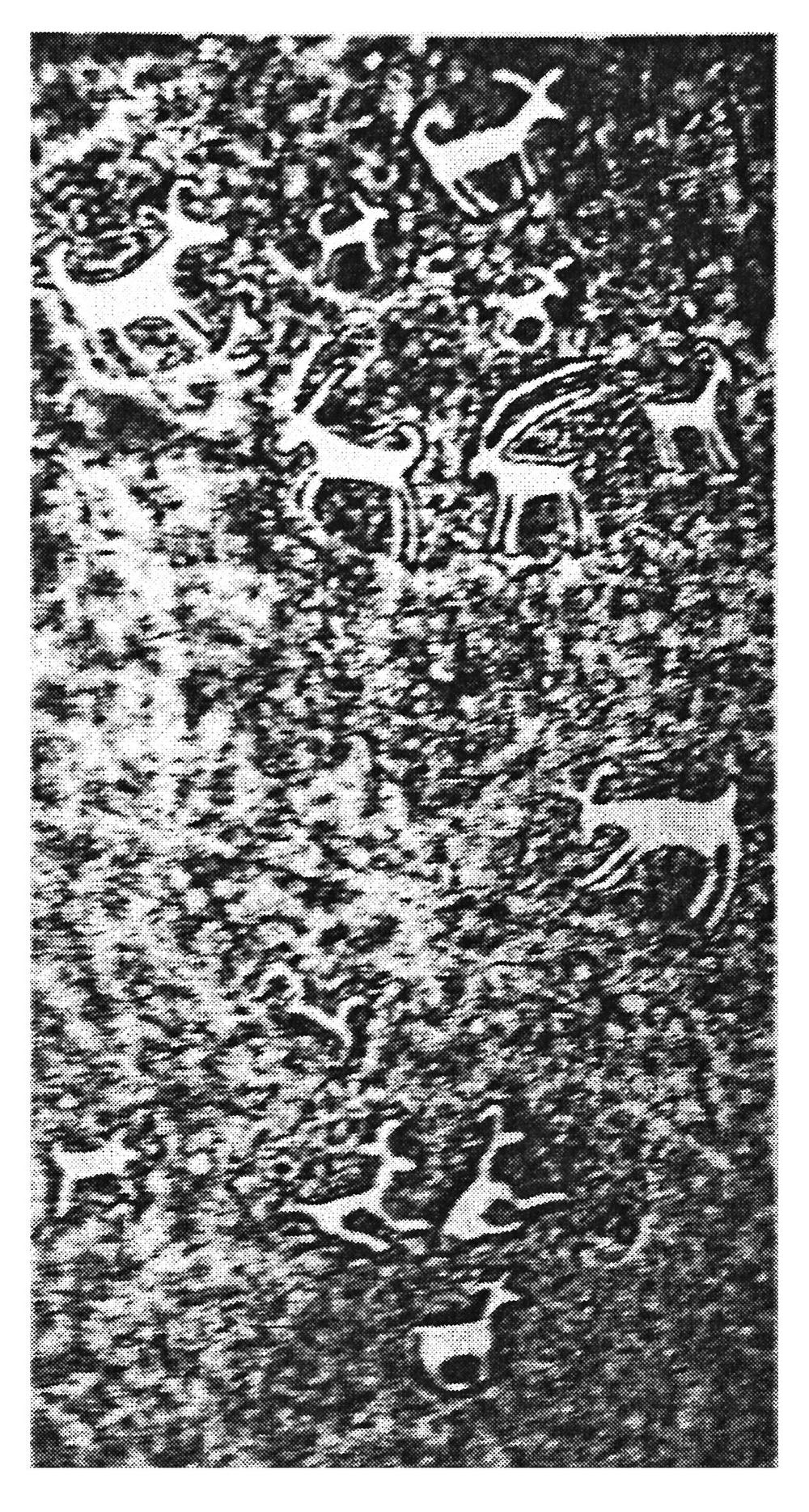

图十四

图七

图十

图五

图十三

图十二

图十一

图十五

梁振华

我在一九九八年出版专著《桌子山岩画》时,正式将桌子山附近的岩画定名为“桌子山岩画”。这是由其地域文化等诸多因素决定的,因为它与贺兰山岩画、阴山岩画、曼德拉山岩画等显著不同,是一种独一无二的文化现象和体系,具有独特的风格和文化内涵。

二〇一三年五月,桌子山岩画群被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

桌子山岩画群是以召烧沟岩画为核心的横跨乌海市和鄂尔多斯市的新石器时代北方游牧民族的大型文化遗址。它是以岩石为载体的古代文化遗迹,表现内容有:人面像和人体、动物、手印、足印和一些神秘符号等,表现手法以具象写实为主。这种原始文化遗迹自一九七三年起被逐渐发现,还有部分出土岩画重见天日,引起考古、历史和美术界学者的浓厚兴趣和密切关注。岩画这一古老的艺术形式是原始人的图画和石刻,具有别具一格的美学价值。本文将通过对桌子山岩画美学价值的探索和研究,感悟古代先民的原始美学思维。

古希腊哲学家亚里士多德关于艺术起源于模仿的理论,可能是最古老的艺术起源论了。在他看来,由于模仿是人的本能和天性,才使得人类最古老的艺术得以产生。他的这一见解对后来的美学家和美学理论影响很大,是里程碑式的重要影响。俄罗斯美学理论家普列汉诺夫认为:“艺术起源于劳动”“劳动先于艺术”“有用物品的产生和一般的经济生活,先于艺术的生产,而且给艺术打上了鲜明的印记”,由此可见,原始游牧人的艺术活动乃是生存斗争在他们身上锻炼出来的那些特性的表现,是他们劳动、生活和心理的真实写照和生动的反映,是他们情感的表达,其艺术之美是情感移入的结果,是灵感的再现,不是现实的苍白复制。他们在游牧和狩猎的活动中,模仿的意识使其成为蒙昧时代的画家和石刻家。他们创造的这些作品,历经数千年风雨侵蚀,有的已残破,有的漫漶不清但却依然存在着,似乎在向我们诉说着历史的沧桑,令人肃然起敬。他们留给后人的这些图画和石刻遗迹,对我们研究古代游牧文化,探索人类文明进程具有弥足珍贵的价值。

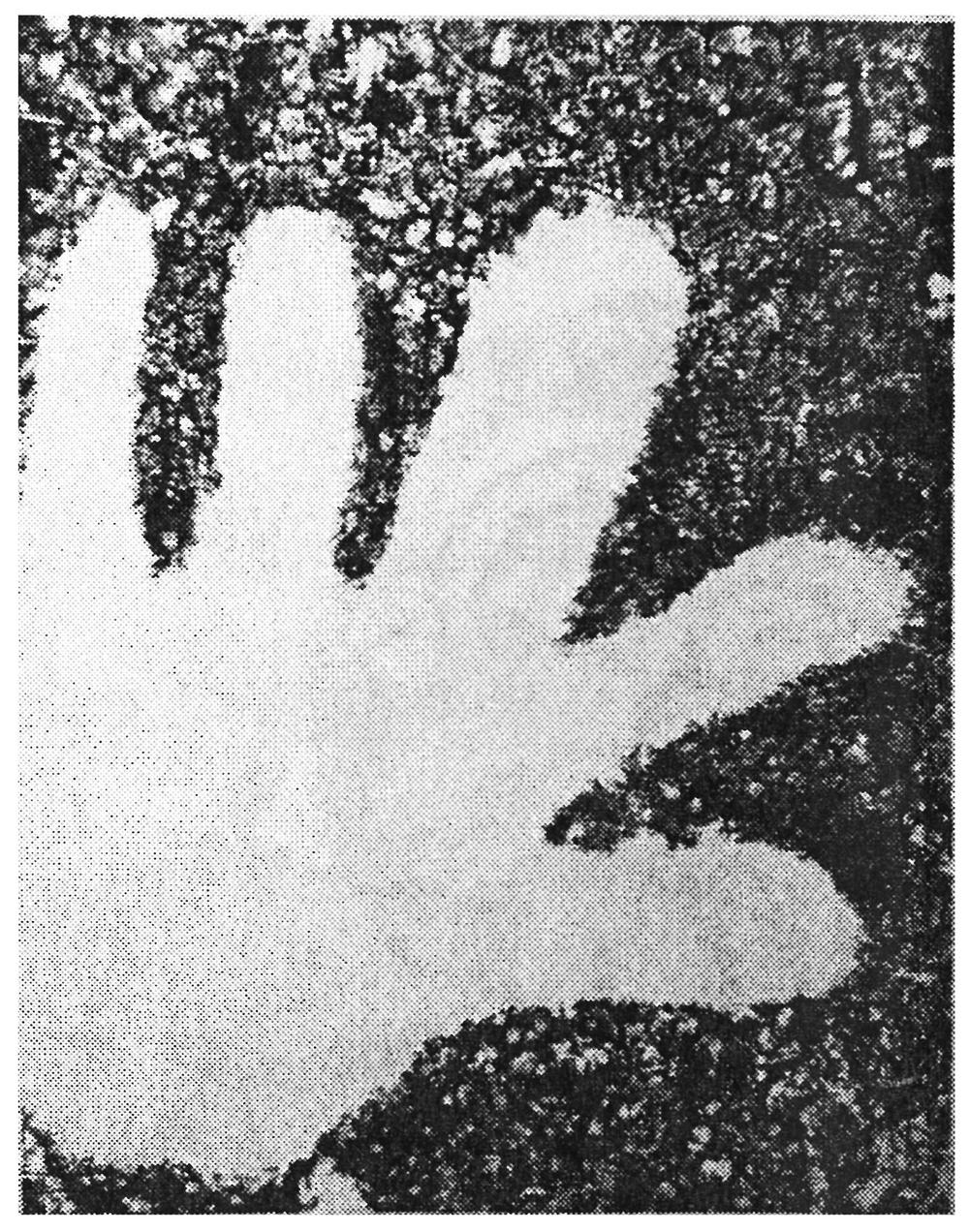

桌子山岩画的六个集中分布点多为山涧悬崖峭壁或山坡向阳处,前部为开阔地带,结合其刻画内容,应为先民的祭祀场地。在原始宗教“万物皆有灵”意识的影响下,氏族部落的明白人(巫师)将他们在劳动和生活中所看到事物的表象通过双手变成其他成员可以感受到的物化状态的形象,它是由对劳动和生活中的感受加工而成,是艺术创造活动,也是原始的典型化。召烧沟的手印岩画,就是将这些感受磨刻而成的遗迹。(见图一)

在法国和西班牙旧石器时代的洞穴壁画中多有发现,我国的云南、新疆和内蒙古等地区也有发现。关于手印岩画有许多说法。我认为,手印岩画是原始宗教的产物,表示手的神奇作用是无疑的,它是原始先民用美感形象反映自身力量的标志。他们认为手是有用的,用它可以获取一切生存必需品,甚至可以创造一切,故把手的形象磨刻在岩石上,以示崇拜。岩画学者盖山林先生认为:“这个手印中蕴含着原始人在改造客观世界中孕育出来对手的美感。”“当原始人看到这个手印之后,便会联想起它在生产和生活中的作用,并产生了再次复制手形的愿望。世界各地的手印岩画都应该是在这一意识支配下制作的。”

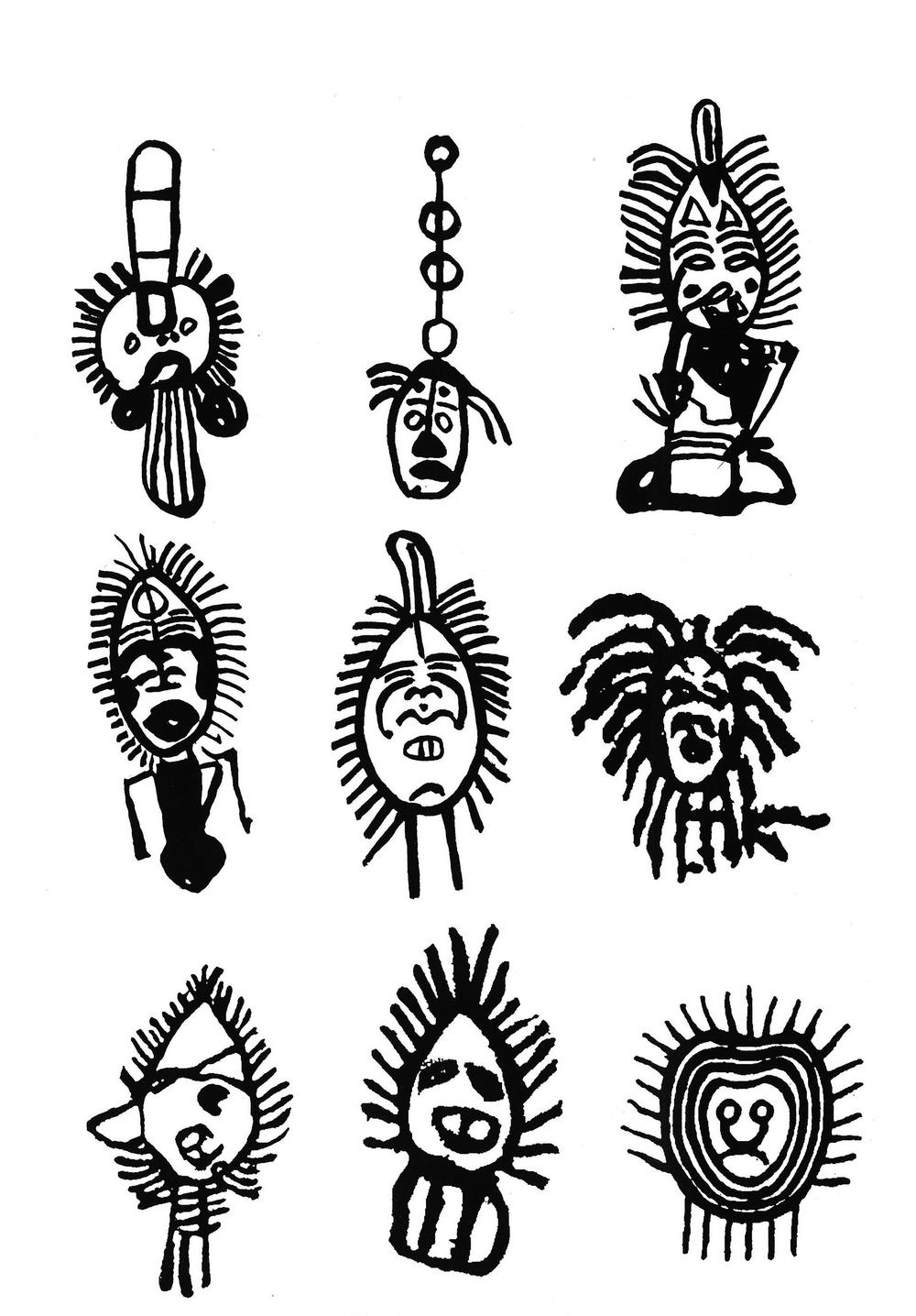

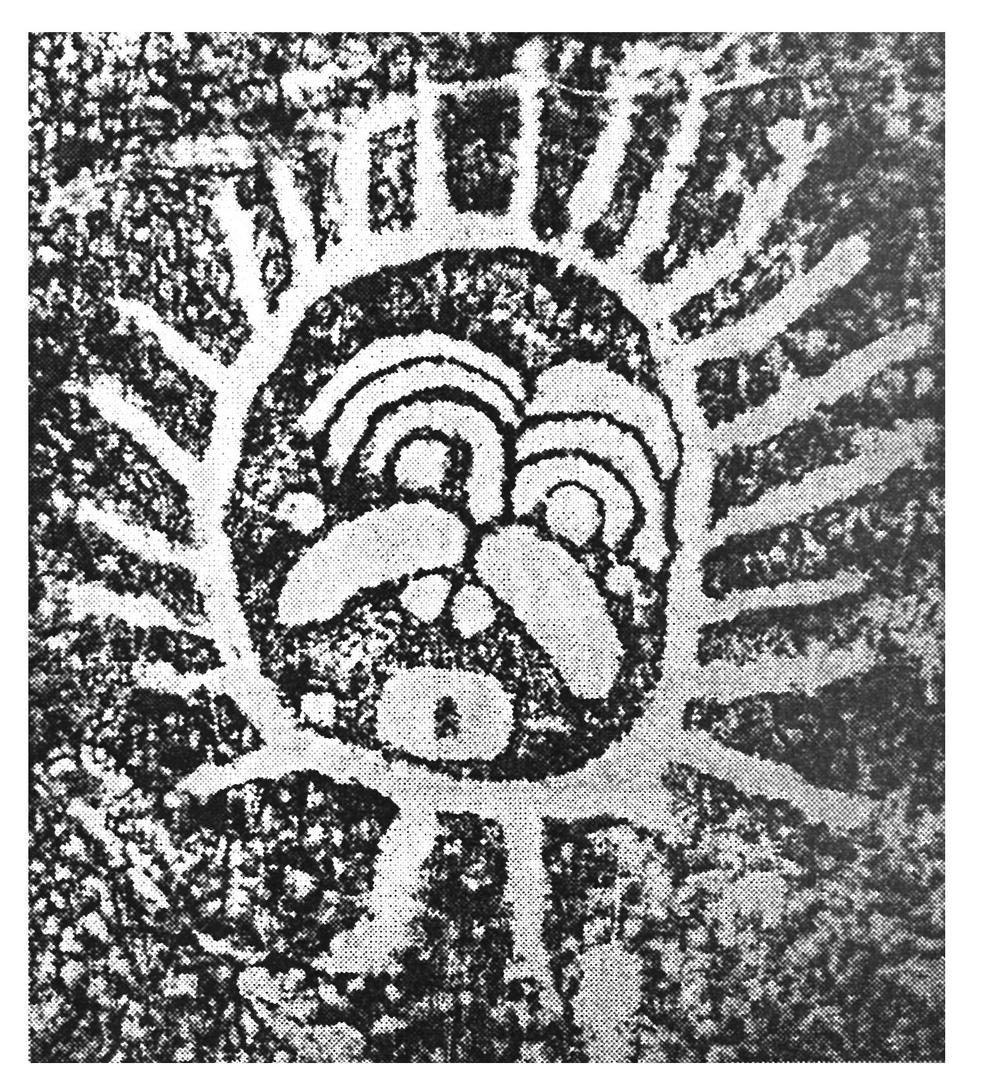

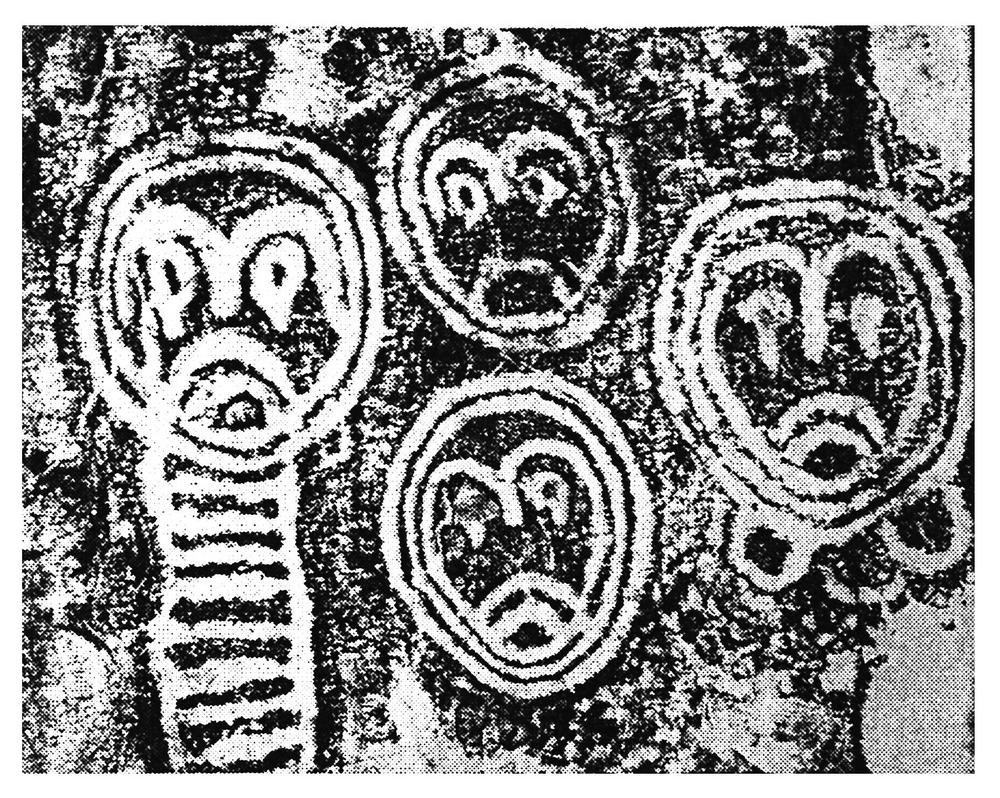

召烧沟的人面像是桌子山岩画群的精华所在。这些人面相有其共性,但也个性鲜明。其共性是均为人面的形态,且面部有辐射线条,这是以太阳神为代表的众多神灵的图腾(见图二),辐射线表示太阳的光芒以及神灵的与众不同和威力无边(见图三)。这些岩画的磨刻痕迹的深度和宽度、风格粗犷,是世界岩画的精品,也体现了我国北方岩画的风格。其鲜明的个性是:形态各异、神态各异、喜怒哀乐均有表现,这是原始宗教多神崇拜的表现。太阳神的形象呈慈祥状,反映了原始人对太阳的媚态。在四个太阳的组合图中(见图四),生动地刻画出他们强烈的表现意识(见图五)。舞蹈图则表现了舞者的喜悦和欢乐之情,是狩猎获得丰硕成果之喜悦。这种舞蹈通常是为了表现神灵护佑其获得生存物品而敬神、娱神和媚神而祭祀时的快乐之舞,这原始人之舞,大摡也是最古老的舞蹈了吧。这些岩画在画面的处理上简洁、自然,不但有大小之分,而且有远近之别,具有透视效果。在人面像的形态上是多样的,除圆形外还有方形(见图六)、尖顶(见图七),还有部分不带辐射线的图形(见图八)。线条的处理上有复杂和简约之分,甚至寥寥几笔就勾勒出一个人面相图形。岩画中的水流图(见图九)和雨神图(见图十)十分形象,足见其丰富的想象和表现能力。这些岩画的构思和制作都是在原始宗教多神崇拜意识的影响下完成的。通过观察其磨刻和画刻的手法可以感觉到制作者对制作工具(指物质材料)性能的驾驭本领是高超的。桌子山岩画大都刻画在石灰岩和白云岩岩石上,我们可以设想用硬度高于这些岩石硬度的材料去刻画绝非易事,特别是线条痕迹之自然和圆润是难以想象的,就是用现代工具也很难制作。即使原样复制,也形似而神不似,缺乏神韵。

桌子山岩画中的人体图形表现原始人的生殖崇拜意识。图十一可见的男性人体,形体站立、弓腰、手向上举起,脚站立稳健有力。该人体虽为弓形,但稳定感强,在人体平衡的处理上恰到好处。身前有一弓而无箭。他的嘴部似乎在呐喊,他的利箭可以射穿一切,整个画面的创意和处理令我们有回味无穷之美感。图十二为男女人体组合图,男性呈威武状,身上有披挂物,似为动物骨片、角、爪等物。旁边为一女子人体,两臂分开,两手五指分开,平躺而非站立,两腿间意为分娩物。这组岩画寓意繁殖人口之意,反映原始先民的生殖崇拜意识,这些人体岩画可以反映出在父系氏族社会中男性的主导地位。通过追溯人类发展的历史渊源可见,人体美的产生发展与原始先民的生殖崇拜具有密切关系,与人类和物种的繁衍有关,它是性感领域的一种衍生物。这种生殖崇拜意识随着社会文明的发展而逐步升华并物化,进而被赋予美感的人体艺术。人体美的形式是多样的,其审美效果也不同。公元前2万5千年至公元前2万年的女性石像就是最早的人体图形,它突出刻画其与生殖有关的部位,超比例的乳房等,面部和四肢仅为轮廓。在我国的出土文物中也有反映人体的器物,如:史前的辽宁喀左县东山嘴红山文化的陶塑裸体女神像,新疆呼图壁岩画的裸体群像图等。据此可见,人体具有不可思议之灵感,其中流动着不息之生机和力量,显示了她的自然美和精神美。原始人在生活和劳动中逐步发现自身的力量和创造能力,其生殖能力成为生生不息的原动力,正是这种原动力有力地推动着人类的繁衍生息,这也正是其永恒的魅力所在。岩画中对动物的表现手法也十分丰富,制作方法为磨刻和划刻,这类岩画以具象写实的方法形象地表现了个体动物和群体动物的形态,如大角鹿(见图十三)用磨刻法制作,图形比例适中、形象逼真、栩栩如生、十分生动,对羊的表现多为群体,有群羊伴犬、狩猎图等,羊的形体线条简练,羊角有大小弯曲之别,显示品种之不同。其画面疏密有致,羊的个体前后、主次根据距离而大小有别,反映出制作者的空间意识感觉(见图十四)。这些动物岩画生活气息浓郁,线条优美和谐,给人以节奏律动和质朴之形式美感。

在桌子山岩画中有一些神秘符号图,如图十五可见,两个圆圈用一直线相连接,中间有竖线加以分隔。普列汉诺夫在《以唯物史观的观点论艺术》中曾指出:原始狩猎者在装饰艺术和绘画、雕刻中都表现了对“横的对称”的敏锐的察觉力和模仿力,他们欣赏对称的能力固然是自然赋予的。沿着这个思路我悟出了其中的奥秘,如果我们注意到狩猎者使用的一些武器和生产工具都必须具有对称的特性才便于使用,才有力量。可见关于横的对称的感受力和表现力是由其生产方式决定的。因此,横的对称意识是原始美学思维的重要指导思想,岩画制作中的对称及平衡现象如对面部、身体、躯干、舞蹈动作等都与此有关联,联系我们的“中庸之道”也是这个道理吧,它影响着我们的思想和行为。

桌子山岩画是原始先民的文化遗迹,是原始美学思维的形象化反映。从主观意象和审美意识上来审视,由于岩画的制作者受思维的局限和社会形态以及文化心理等因素的影响和制约,使得岩画整体表现出稚拙、纯真,像儿童画一样。它们是一种沉积着蒙昧时代文化心理的原始思维形象。这种原始的形象思维艺术是创造性艺术,是自然的艺术和情感的艺术,没有任何邪恶的成分。由于我们的先民们对自己所处的生活环境和接触到的一切自然现象和动物形象以及芸芸众生的同类,他们凭着对这些形象的感知和记忆去再现和复制到岩石上,这就是其稚拙、自然风格形成之原因所在,这种形象直观的思维是程度低级的思维。桌子山岩画的制作者有着很好的观察力和感觉力,这是他们主动的形象思维方式及生动体现。

关于桌子山岩画的美学价值问题,我曾在《桌子山岩画》一书中用专门章节进行了论述。本文只从岩画中感悟到的原始美学思维谈三点认识:

第一点,岩画的制作使其最初的实用性和功利性得以实现,它是“万物皆有灵”观念的产物。今天,我们把它当作古老的艺术品,但当时的先民们绝非当作艺术品而制作。在蒙昧时代的人们为了生存而向自然、人和动物等所进行的斗争是一种追求功利的活动,是生存的需要。一切有益于这种活动的东西和行为都有功利的意义和实用价值,先民们在实现这种目的中会产生快感和愉悦。他们在制作形态各异、神态各异的人面像图形时,头部大都有装饰物,且有辐射线,这些装饰绝不单纯为了美,而是有其实用性和功利性。他们在与野兽和自然灾害抗争时把自己装扮成野兽一样,这些装饰物可能为动物的皮、角、爪、骨片等,以利于保护自己,战胜威胁自己的动物和人。我们还发现,岩画中的图形多为与人类生存密切相关的物像。如太阳可以给他们带来光明和温暖,形神各异的人面像是他们崇拜的神灵的象征,在群羊图中常有犬的形象,因为犬是羊的保护神。诸如此类的表现足以体现岩画制作者的实用性和功能性,这些是岩画制作的指导思想。他们对实用和功利的追求早于审美意识的形成,也高于对美的追求。这种意识作为表象而流露,并以物化的形式所表现,让其他人认识和理解。可以设想,当时的人群在这些岩画前呼喊、舞蹈,举行祭祀活动。他们把画面中的众多形象当作神灵加以崇拜,祈求并护佑他狩猎安全,满载而归,祈求风调雨顺的美好愿望。今天,我们以研究者的身份面对这些图形和符号去探索并破译它,并赋予它美学价值。每当我们站在岩画旁凝视并品味这些神奇的艺术品时,给人以美感和流动的韵律。审美对象毕竟在客观上是有益于社会和人的,对于审美判断来说,它又是潜在的、隐含和客观存在的。我曾对俄罗斯贝加尔湖岩画等西伯利亚先民的古代文化遗迹进行研究,同时参阅了一些蒙古岩画,借助这些亚洲毗邻地区岩画的对比可以发现,桌子山岩画人面像的表现方式和风格是独特的,是绝无仅有的。而对羊、马、鹿等动物的刻画和表现风格上有许多相似之处,这在欧洲、美洲、非洲等世界许多地区的岩画在动物的表现上大都有相似性。我曾参观考察过一些欧洲国家的历史博物馆,也看到了一些与我们同时代的陶罐如小口尖底瓶、绳纹灰陶罐、夹砂陶器等物,与国内同时代器物有相似之处。我得出的结论是:这是一种类似的共同性文化因素具有地域连续性的结果,同一社会形态的生产力发展水平是产生相似思维和意识的土壤。据史料记载,早在旧石器时代就出现了游牧民族的迁徙活动,那么出现一些相同题材和风格的岩画在世界的流传也就不足为奇了。这是文化的传播和渗透,至于这种文化现象的影响是哪个大陆或民族起主导作用,尚待探索和研究。

第二点,岩画是表现内容与刻制环境完美结合的原始艺术。从桌子山岩画群的分布特点可以看出这一点,这与原始先民的大山崇拜有关,因为我们的祖先是从大山中走出来的。同时也与游牧民族的狩猎活动有联系。岩画基本上都刻画在山沟沟口的峭壁或缓坡的岩石上,前面多为开阔地带,为祭祀场所,这些地方山高谷深,每当夏季山洪暴发、水声震天,先民们认为这是神灵显示神威之地。岩画的刻制地也有其讲究,人面像和舞蹈图都刻画在沟畔高崖上,大概当时的崇神、媚神、娱神及欢庆获取胜利果实的活动经常在那里举行;而人体图等生殖崇拜图形多刻画在前面有平坡缓冲地带的悬崖峭壁上,这可能为当时的男女交流和舞蹈求爱之地;而动物岩画通常分布在沟口和峭壁高处,可能与动物的活动有关。岩画分布的这些特点反映了先民的原始美学思维。但在个别零散岩画的发现也反映出其刻画的随意性。由此可见,岩画刻制内容与环境空间的和谐统一,是先民们制作图画的实用性和功利性得到了充分体现,并从狩猎、舞蹈和祭祀等生活和劳动中逐步深化这种认识,从而逐步升华为民族的精神文化。画面空间关系的处理,对原始先民讲是一个复杂问题,因为他们尚不明白绘画的透视关系。但在群羊图(见图十四)中,可以看出原始美学思维在空间处理上的技巧有其独到之处。在画面的处理上做到了远大近小、疏密有致。画面中有13个羊和犬的个体图形,近处大的个体的四条腿不在一条水平线上,具有透视感。有的则将四条腿放在一条水平线上,这是一种没有纵深感的原始平面艺术表现手法。

第三点,岩画稚拙夸张的表现手法,特别在画面的空间关系的处理不只用一种方法,而是有着丰富的创意和表现能力,是美学思维的生动表现。类似的画面有许多,如(图九)表现的高山流水,(图十)则表示雨神在下雨,这些画面动感十足,接近现代的表现手法。在表现男性人体时采取了大力夸张其生殖器的方法,表现出强烈的生殖崇拜意识。许多岩画在画面形状的感知和表现上也呈现出多样性,人面像有圆形、方形、接近三角形,以四个太阳的组合图等,通过巧妙的构图而加强其表现力,充分展示了他们很强的形状感知和表现力,正是这种原始美学思维的作用,才产生了形象生动、丰富多彩的桌子山岩画群。岩画中所表现的稚拙之美也为许多当代艺术家所推崇,这种表现手法也令后人惊叹叫绝。它充分表现出先民们对事物的观察能力,因为他们对所看到的一切都是具体的、直观的,山川、河流、日月星辰以及动物和人类本身都是客观存在的。他们在生活和劳动过程中的各种场面以及他们对食物、繁殖和死亡的现象都被感知。其中食物是赖以生存的东西,要靠狩猎和游牧去获得;繁殖是人和动物的繁殖和增加;死亡现象则使先民们崇敬先人的意识升华为神灵观念和对祖先和神灵的崇拜。在生产力极不发达的原始社会,先民们只相信“万物有灵”,而对生活和劳动中的食物、繁殖和死亡是每天都会遇到的三大现象,都会在大脑中逐渐成表象,经过稚拙而又纯真的思维,然后用物质的载体将其表现出来,这就是岩画的制作过程,这些最终的物化的意识摹写物就是岩画,这些古人的文化遗迹有其丰富的内涵,达到了“画尽其意无穷”的效果,引起了我们不尽的沉思。

桌子山岩画是人类早期的历史文化遗迹,它积淀着先民们的原始美学思维和观念的发展变化,凝聚他们对美的认识和追求。它是在人类文明的曙光中用智慧和辛劳浇灌出的艺术之花,它反映了原始先民的纯真而又自由的精神世界。桌子山岩画在中国美术馆展出后,曾在北京学术界引起了轰动,观展的有文物考古界的专家学者,国内外知名画家等各界人士,是岩画的独特魅力引起了他们的密切关注,原始人的艺术气息仿佛给喧闹的都市吹来了一缕清风。

为什么原始先民们能够在旷野的磐石和峭壁上,以粗陋的图像强烈地表现了荒蛮炽热的感情和生活的真实。虽历经数千年却仍然有着鲜活的生命力,这是他们“情感移入”的结晶,这种情感是无拘束而又不受任何压抑的自然流露。他们把对生活的感知用粗犷、纯真的手法浑然一体地融入岩画中,这是许多现代艺术所不具备的,这也是它具有永恒魅力的原因所在。

我国古代的美学理论家在论及艺术作品时,曾把“形”“神”“气”作为中国美学的三个基本范畴,并认为其在中国美学思想的发展史上具有重要意义。西汉刘安在其美学著作《淮南鸿烈》一书中对“形”“神”“气”作了集中论述。在他看来,人完全是自然的产物,是自然的一部分,人的形、神是受于天地的(参见《精神训》),这是一种自然唯物主义的见解。同时,他又把人的生命(性)划分为形、神、气三个方面。“形”是人的身体(形骸),“气”是充斥于人体中的“血气”,是人与动物所共有的自然的生命力,而“神”则是为人所独有的感觉、意识、情感(爱憎)、思维等的总和,其中也包含了“视美丑”的能力。桌子山岩画是新石器时期我国北方游牧民族创造的“形”“神”“气”兼备的艺术作品,岩画中的“形”是先民们的感知和表现,它来自生活;“气”则显示其不朽的生命力;“神”则为其“韵”,即神韵,是其感觉、意识、思维的综合产物。岩画是那个时代所独有的东西,是后人“摹仿”不了的,如果“摹仿”那仿的只是其形,而绝不具备其“气”和“神”,无“神”则无气,也不可能延续数千年而保持其不朽的生命力,这也正是有些人刻意仿制的岩画“形”似而“神”不似的原因所在。

综上所述,桌子山岩画是原始先民们刻制在岩石的伟大而又不朽的艺术作品,它具有线条美、形式美、整体美、残缺美的美学思维和美学特征,在中国美学史上留下了光辉的一页。