|

|

|

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

|---|

2024年12月18日

第06版:

第06版:

第06版:

第06版:

-

我陪母亲看电影

■市井故事

周国利

母亲晚年很期待我们兄弟姊妹8个能轮流回来陪陪她,吃个饭、聊聊天、散散步,便知足。哥姐弟弟离得远、时间短,回来总是带着各式的营养品或礼物。我有幸与母亲住在同一城区,习惯了隔三天就来家里一趟,除了买点应季的水果蔬菜,陪老人散散心,还有一项特别的任务:带着笔记本电脑播放老影片,陪着母亲观看。

-

妻子生病时,我不在家

■市井故事

杨星灿

那次,妻子生病住院,我不在家。我究竟在哪儿呢?因年代久远,已记不清了,可能是在公乌素煤矿的采掘队,也可能是在内蒙古第二通用机械厂的车间里,或者是在千里山钢铁厂的高炉旁……

1977年7月的一天早晨,妻子说,右下腹有点疼,用手揉了揉不顶事。上班后,我领她到乌海市第一人民医院就诊,大夫检查后开了点止痛药,就让我们回家了。恰巧,那天我已约好到一个单位采访。那时,乌海市刚成立一年多,《内蒙古日报》和内蒙古人民广播电台尚未在乌海建立记者站。我和这两家新闻单位的不少编辑、记者都比较熟悉,有些时效性较强的新闻,他们来不及下来采访,就打电话让我采写。刚好,前天他们又来电话了,要我采写一篇乌海市一些单位贯彻全国工业学大庆会议精神、深入开展工业学大庆活动的报道。看着妻子吃了止痛药,腹痛缓解了一些,料想不会出什么大事,我也就放心地去采访了。

-

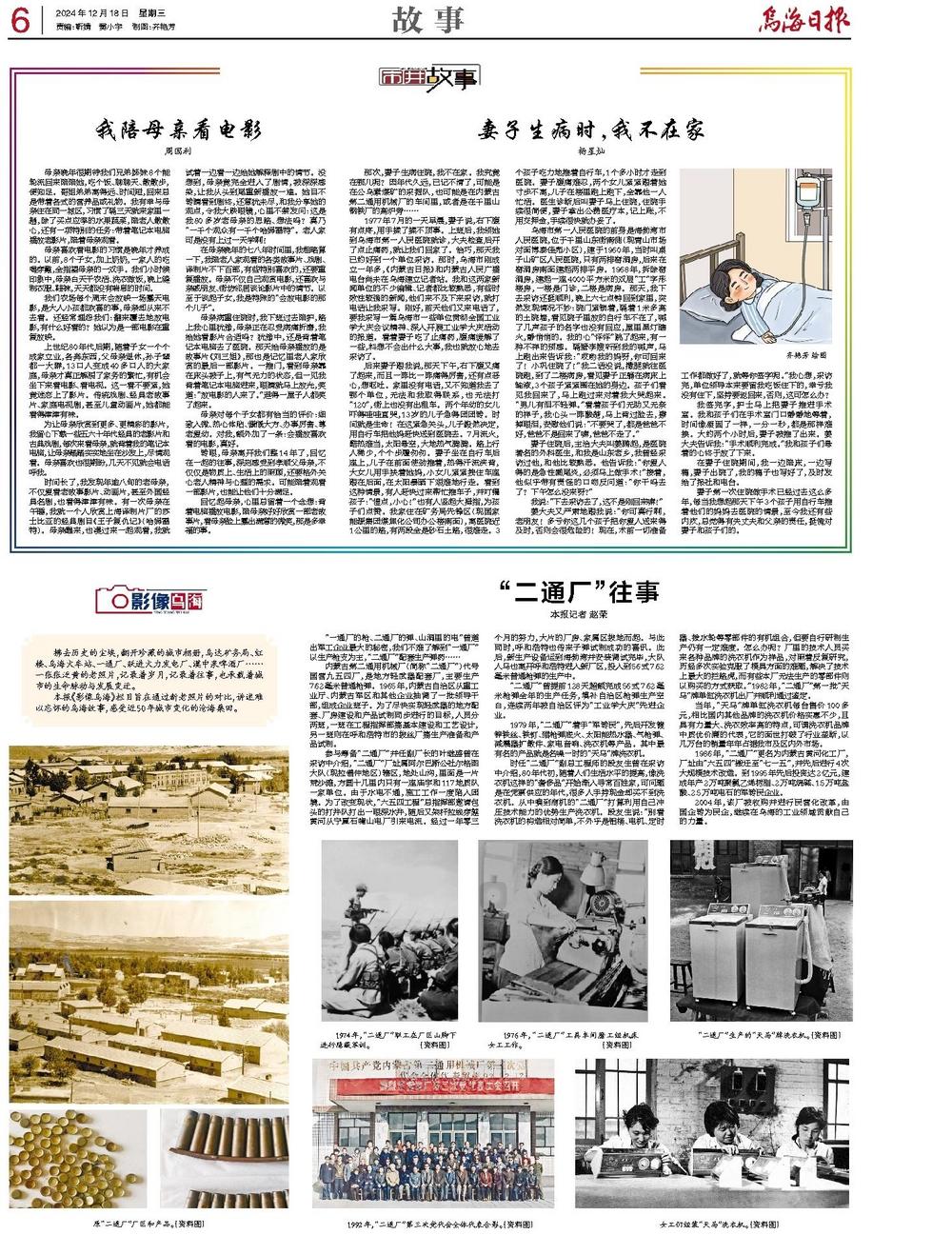

“二通厂”往事

■影像乌海

本报记者 赵荣

拂去历史的尘埃,翻开珍藏的城市相册,乌达矿务局、红楼、乌海火车站、一通厂、跃进火力发电厂、漠中泉啤酒厂……一张张泛黄的老照片,记录着岁月,记录着往事,也承载着城市的生命脉动与发展变迁。

本报《影像乌海》栏目旨在通过新老照片的对比,讲述难以忘怀的乌海故事,感受近50年城市变化的沧海桑田。